株式投資の「自動化」は、今や特別な手法ではなくなりつつあります。

かつては機関投資家や上級者の専売特許だった「システムトレード」も、今ではツールや証券会社内の意識改革によって、一般投資家でも手軽に扱える時代が到来しています。

本記事では、「システムトレード(自動売買)とは何か?」を基礎から解説し、株式投資への応用方法、メリット・デメリット、始め方までをわかりやすく紹介していきます。

システムトレードは「ルール通りに売買する」投資手法

システムトレードとは、あらかじめ決められたルールに基づいて売買を自動的または半自動的に行う投資手法のことです。

たとえば「株価が移動平均線を上抜けしたら買う」「RSIが30以下なら買い、70以上なら売る」といったルールを複数設定することで、その条件にあったタイミングで機械的に実行していきます。

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

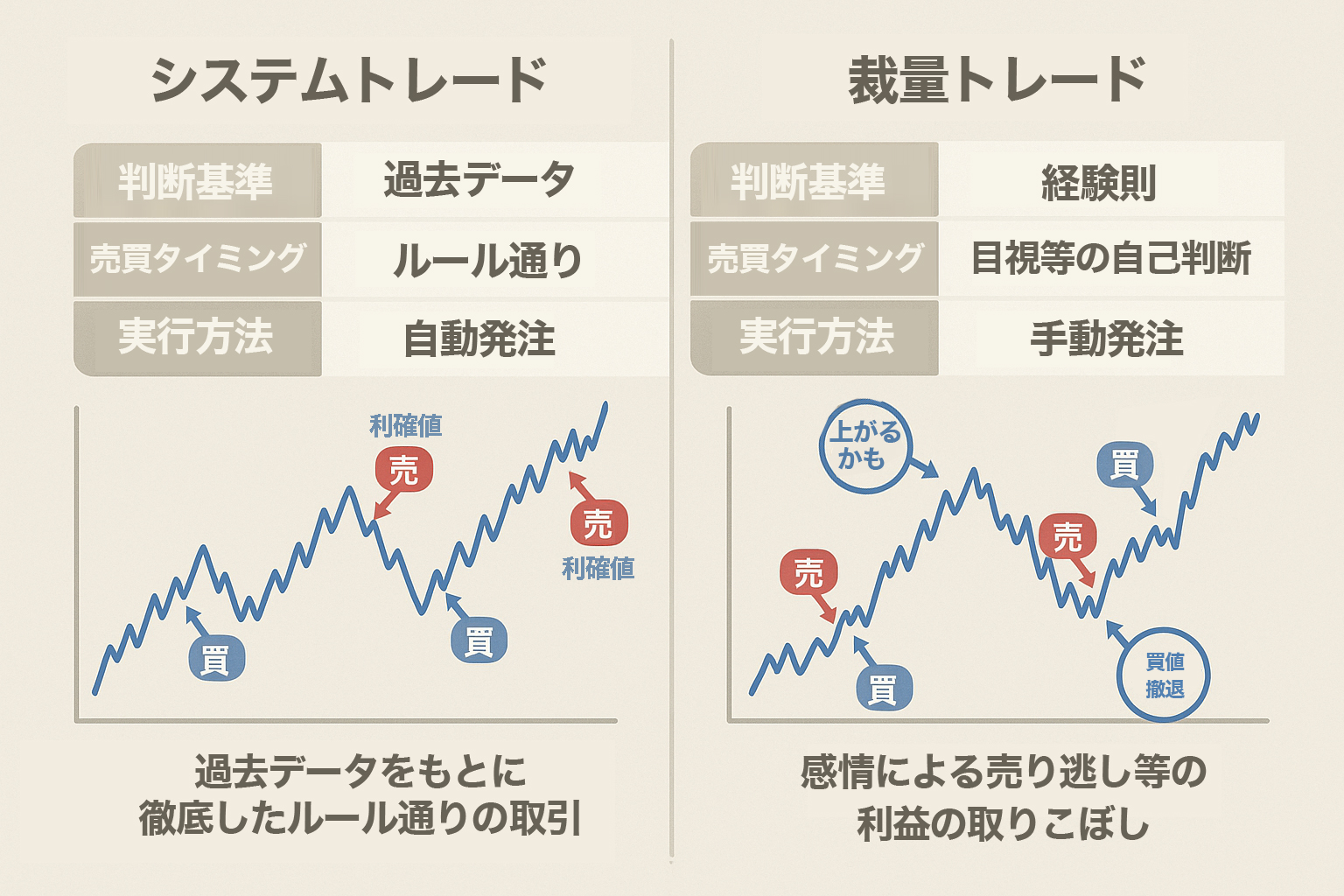

裁量取引との最大の違いは“感情の排除”

裁量取引と、システムトレード。

この意味と違いはご存じでしょうか。

・裁量トレード:投資家本人がその場で判断し、売買を行う。

・システムトレード:あらかじめ定めたルールに従って機械的に売買を行う。

たとえば、株価が大きく下落して含み損が出ていると、多くの人は「戻るまで待とう」と思いがちです。

しかしシステムトレードは冷静にルールを適用し、損切りラインに達したら即売却します。この「機械的な徹底」が、長期的な資産形成において強力な武器となります。

▼システムトレードと裁量トレードの比較図

システムトレードには複数の種類がある|目的に応じて選ぶことが重要

システムトレードと一口に言っても、その中には複数のアプローチが存在します。自動化の範囲やロジックの構築方法によって特性が異なるため、自分の投資スタンスに合った選択が不可欠です。

全自動型(オートトレード)

シグナルの生成から発注・決済までを完全に自動で行うスタイル。時間が取れない投資家に人気で、感情を完全に排除できるのが最大のメリット。

一方でロジックの不具合が損失に繋がるため、信頼できるサービス選びやメンテナンスが重要です。

半自動型(オーダーマネージメントシステム)

自身のトレード条件をON/OFFするタイミングは裁量で行い、エントリー、決済を自動で行うスタイル。不意な理由で買い付けや売却を行えなかったなどの機会損失を防げるということが最大のメリット。

一方で全自動に比べ、毎回銘柄選びや売買条件を入力しセットしておく手間が必要です。

裁量補助型(シグナル提示型)

売買シグナルを提示し、発注は自分で行うスタイル。相場の状況やニュースや地合いを加味した判断ができるため、柔軟性があります。

しかし、裁量にこだわりすぎると一貫性がなくなる可能性があります。システムに任せきりにしたくない人に向いています。

ロジックの構築方法による分類|自作 or 提供された戦略

システムトレードは「自分でロジックを組むタイプ」と「既存の戦略を使うタイプ」の2パターンがあります。

自作型(オリジナル戦略構築)

過去のチャートや指標データを基に売買ルールを検証・作成できるため、自分だけのオリジナル戦略を構築できます。その反面、自由度が高く相場観をルール化できるため、多くの場合プログラミングスキルが必要となり、さらに検証や改善にも手間がかかる。

提供型(ストラテジー購入・利用)

証券会社や専門業者が用意した戦略を選択して利用するスタイル。すでに完成された戦略を使えるため、すぐに運用を始められ、プロが構築したロジックを活用できる点が魅力。ただし、初期費用が必要な場合があるため、費用対効果を見極めることが重要。

裁量寄り or 完全機械化か、自由度で選ぶ

システムトレードは、「全自動かつ既製ロジック利用」から「裁量補助+自作ロジック」まで幅が広く、投資スタンス・時間・リスク許容度に応じて柔軟に選べるのが最大の利点です。

現在のご自分の投資で足りない部分を補うことができるので、「自分にこれがあったら投資効率があげられる!」というポイントを見極めて、効果的に利用していくことがよいでしょう。

アルゴリズム取引はシステムトレードの進化系|高度な戦略が自動で実行される

近年注目を集めている「アルゴリズム取引」は、システムトレードをさらに高度化させた手法です。単なる売買ルールの自動化にとどまらず、市場の歪みを捉えて戦略を動的に切り替えたり、細かい建玉調整などもできる「高度なプログラム取引」を再現できる事が大きな特徴です。

[関連]アルゴリズム取引とは?仕組みと実例・メリットを初心者向けに解説

アルゴリズム取引とは一般的に機関投資家が用いる高精度な自動売買

アルゴリズム取引とは、複数の条件や市場データをリアルタイムで解析し、機械的でありながら様々な売買タイミングを同時に判断・執行する、高度なプログラムトレードの一種です。

特に機関投資家が積極的に活用しており、ミリ秒単位での注文処理や、市場の流動性・価格変動に応じた柔軟な戦略運用を可能にする点が大きな強みといえます。

市場の流動性や板情報も考慮した戦略

アルゴリズム取引は、単純な「移動平均線のゴールデンクロスで買い」といったシンプルなルール売買とは一線を画します。

株式市場では、株価チャートだけではなく板情報(気配値や注文の厚さ)、出来高の推移、さらには関連銘柄や市場全体の動きまでが価格変動に影響を与えていますが、アルゴリズム取引では、これらの要素を同時に分析し、最も有利な注文タイミングや価格帯をプログラムが自動で導き出すことも可能です。

たとえば、板の厚さを利用して「大口投資家の動きを察知し先回りする戦略」や、「急激な出来高増加をシグナルとした短期売買」など、人間が瞬時に判断するには難しい高度な戦略を機械的に実行するプログラムを利用する投資家もいます。

特にHFT(高頻度取引)と呼ばれる分野では、そのスピードが桁違いです。ミリ秒単位で市場を監視し、瞬時に何千回もの注文を発注・キャンセルすることで、極めて小さな価格差から利益を積み重ねる手法が用いられています。

こうした仕組みを利用することで、アルゴリズム取引は市場のわずかな歪みや流動性の変化をとらえ、効率的かつ機動的に利益を狙うことができるのです。

システムトレードとの違いは「戦略の動的処理」

システムトレードもアルゴリズム取引も、投資家があらかじめルールやロジックを設定し、機械的に売買を行うという点では共通しています。しかし、両者には大きな違いがあります。

それは、アルゴリズム取引は市場の状況に応じて戦略を動的に処理し、柔軟に対応できるという点です。

従来のシステムトレードは、「移動平均線がクロスしたら買い」「RSIが30を下回ったら売り」といった静的なルールに基づくのが一般的でした。あらかじめ設定された条件に合致すれば自動的に売買を実行するため、感情を排除できるメリットはありますが、急な市場の変化や予期せぬ出来事に対応するのは難しい側面がありました。

一方、アルゴリズム取引では市場の流動性・板情報・出来高・連動銘柄の動きなど、リアルタイムで変化する膨大なデータを同時に解析し、その瞬間ごとに最適な注文戦略を導き出します。

たとえば、板の厚みから大口投資家の動きを察知したり、価格の歪みを瞬時に突いたりと、人間の判断スピードでは不可能なレベルの株価分析と発注処理を実現しています。

VWAP戦略やペアトレードなどもアルゴリズムの代表格

VWAP(加重平均価格)戦略は、アルゴリズム取引の中でも最も基本的で広く使われる手法のひとつです。VWAPは、ある一定期間における「出来高を加味した平均価格」を意味します。

ペアトレードでは、2つの相関性の高い銘柄の価格差に注目し、その歪みを利用して収益を狙うアルゴリズム取引の手法です。

VWAP(加重平均価格)戦略

大口投資家や機関投資家が市場に与える影響を最小限に抑えながら取引を行いたい場合、このVWAP戦略が活用されます。

例えば、一度に数十万株を売買すると株価が大きく動いてしまい、想定よりも不利な価格で約定するリスクがあります。

そこでVWAP戦略では、一日の出来高や市場の動きを考慮しながら、あらかじめ設定された時間ごとに少しずつ分割発注することで、市場平均に近い価格で売買を成立させます。

アルゴリズムが市場の流動性や板の状況を逐次分析し、適切な数量・タイミングで自動的に発注を繰り返すため、人間が手作業で行うよりも効率的かつ公平な価格で取引できるのが大きな特徴です。

ペアトレード

例えば、同じ業界に属するA社とB社の株価は通常、似たような動きをします。しかし、ある一時点でA社の株価が大きく上昇し、B社の株価が相対的に割安な状態になったとします。

この場合、アルゴリズムは「A社を空売りし、B社を買い」でポジションを取り、やがて価格差が縮小するタイミングで決済して利益を得るのです。

ペアトレードのポイントは、相場全体の方向性(上げ相場・下げ相場)に依存せず、2銘柄間の価格差に収益機会を見出すことにあります。市場全体が下落していても、価格差が収束すれば利益が得られるため、リスク分散にもつながります。

アルゴリズム取引を活用することで、相関性の変化や価格差の拡大・縮小をリアルタイムで検出し、機械的にエントリーと決済を繰り返すことが可能です。これにより、人間が見落としやすい一瞬の価格の歪みを捉えることができるのが魅力です。

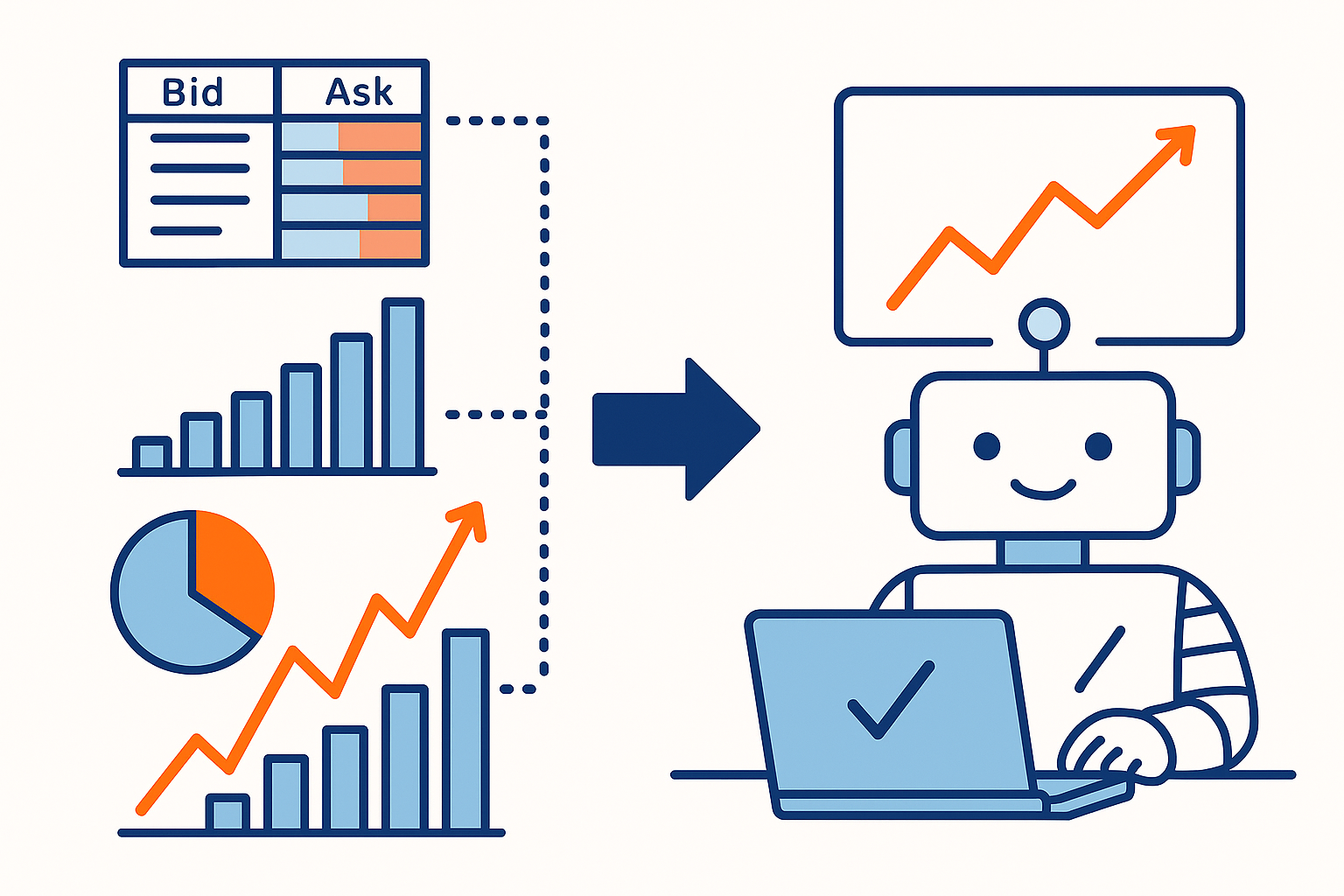

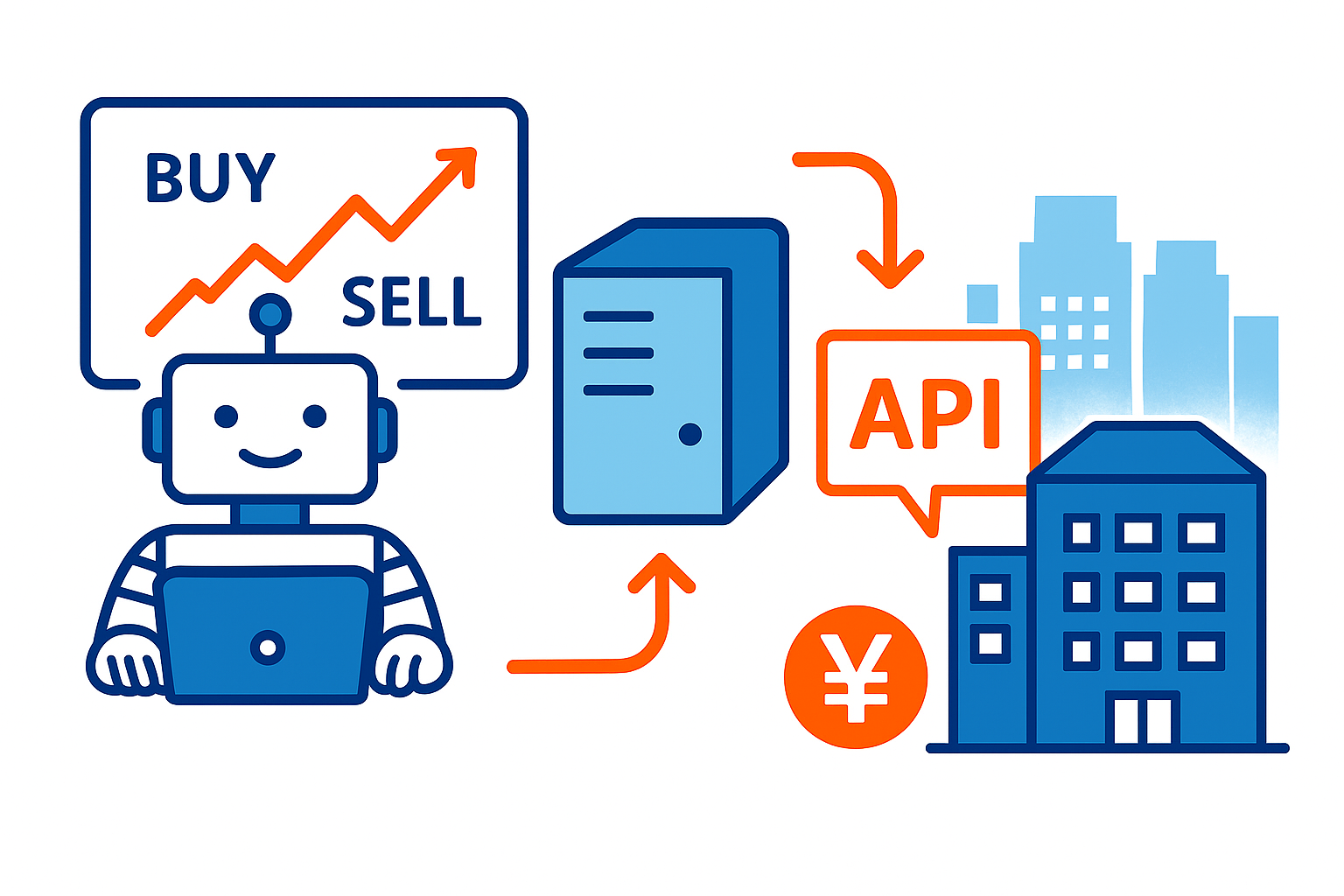

自動売買ツールが発達し、個人でもシステムトレードが可能に

かつてシステムトレードやアルゴリズム取引といえば、莫大な資金力と高度な技術力を持つ機関投資家だけが活用できる、いわばプロ専用の特権のようなものでした。

しかし近年、クラウド型の取引プラットフォームや、API接続に対応した証券会社、自動売買機能を標準搭載した取引ツールの登場によって、個人投資家でも本格的なシステムトレードを活用できる時代が到来しています。

さらに、スマートフォンアプリやWebベースの自動売買サービスの普及により、従来はプログラミング環境やプログラミングスキルが必須とされていた自動売買戦略も、GUIベースで直感的に設定できるようになりました。

これにより、これまで市場の一部に限られていたシステムトレードのノウハウが、一般投資家にも急速に開放されつつあるのです。

証券会社・ベンチャー企業ツールの進化でハードルが大幅に低下

立花証券e支店や三菱UFJeスマート証券、楽天証券をはじめとしたネットユーザーへのサービスに特化した証券では、個人向けにAPI(※1)接続やシステムトレード機能を提供する環境が整いつつあります。

これにより、従来は機関投資家しか利用できなかったデータ取得や自動発注の仕組みを、個人でも活用できるようになりました。

(※1 API:別のシステム、サービス同士がインターネート上で情報を送受信する事が出来る仕組み)

現在では、Trade Stand(略称:トレスタ)のような自分で一からプログラミングを行わなくても、簡単な売買条件であれば「ストラテジー(売買戦略)」を設定できる機能や、すでに用意された売買ルールやテンプレートから選んで運用できる方式を提供するサービスもあり、投資初心者でもシステムトレードを始めやすい環境が整備されています。

過去の株価チャートなどの参照し、自身の設定したシステムトレードの過去の実績データを検証(バックテスト)をワンクリックで実行できるサービスも多く存在しており、個人投資家でも高度なアルゴリズム運用が可能になってきました。

[関連]今や世界の常識!スマホアプリ『Trade Stand(トレスタ)』で日米株の“自動売買”を無料体験

アルゴリズム取引も機関投資家だけの世界ではなくなった

以前は証券会社やヘッジファンドなどの専売特許でしたが、現在では個人投資家向けにも簡易的なアルゴ取引ツールが登場しています。Pythonなどを活用したAPI取引や、「Trade Stand」など、世界の投資家が無料提供してる売買戦略を活用したシステムを利用することができるプラットフォームも普及しつつあります。

個人でも使えるシステムトレードツール例一覧

| 対象商品 | 自動売買サービス | 概要 |

| 日本株米国株 | TradeStand(トレスタ) | TradingViewとの連携によるファンダメンタル分析・チャート分析対応。アルゴリズム取引に基づく銘柄スクリーニングとデモ口座での仮想取引。クラウド常時稼働による端末不要の自動売買。API接続先は立花証券e支店。 |

| 日経225先物 | 225labo | 日経225先物に特化したシステムトレードサービス。Excelを活用したバックテストと検証データに基づく戦略提供。API接続先は三菱eスマート証券。 |

| FX | MT5 (Meta Trader5) | MQL5を利用したEA自動売買プラットフォーム。40種類以上のインジケーターとダウンロード対応。バックテストと最適化機能を備えたシステムトレード環境。裁量取引との併用による柔軟運用。 |

| 仮想通貨 | QUOREA | AIを活用した自動売買CtoCプラットフォーム。AI自動採点ロボットの簡単選定。対応APIはbitFlyer、bitbank、OKCoinJapan。 |

システムトレードに向いている投資家タイプを知る

システムトレードは、感情に左右されず冷静に取引をしたい人や、日中は仕事で忙しくチャートを監視できない兼業投資家に特に適しています。

一方で、市場に突発的なニュースが出た場合や、経験則に基づく相場観を武器にしている裁量派の投資家にとっては、システムトレードは必ずしも万能ではありません。

その場合は、メイン手法としてではなく「サブ的に一部資金を任せる」という形で活用するのが現実的です。たとえば、日中はシステムトレードに任せつつ、夜間や重要イベント時には裁量で取引する、といった組み合わせ方も可能です。

システムトレードに向いている人

・感情を排除して機械的に取引したい人

→ 恐怖や欲望に左右されず、ルールに従って淡々と売買したい人。

株式投資では「もっと利益を伸ばしたい」「損切りしたくない」といった感情が大きな判断ミスにつながる要因と言われている。システムトレードはあらかじめ決めたルールを機械的に実行するため、人間特有の迷いやためらいを排除できる。感情に弱いと感じている人ほど、恩恵を感じやすい。

・兼業投資家や多忙で相場に張り付けない人

→ 仕事中に相場を見る時間がなく、自動で取引が進む仕組みを求める人。

兼業投資家や家事・育児で忙しい人にとって、マーケットを常にチェックするのは現実的に難しい。システムトレードなら、設定した戦略を自動で走らせてくれるため、限られた時間の中でも効率的に投資ができる。忙しい生活スタイルと投資を両立させるためには有効。

・数字やデータ分析が好きな人

→ 勝率・期待値・ドローダウンといった数値を元に戦略を検証する事が好きな人。

システムトレードはデータを基に仮説を立て、バックテストを行い、検証を繰り返すプロセスを経ることで投資の再現性が高まる。確率を重視す人や統計的な考え方を好む人にとっては、ゲーム感覚で戦略を磨ける面白さがある。単に「当たるか外れるか」ではなく、数値で優位性を確認しながら取り組みたい人にはピッタリ。

・一貫性のあるトレードを重視する人

→ 自分の売買判断にブレがあり、過去の失敗を繰り返したくない人。

裁量トレードでは徹底した売買ルールの管理が難しいため、自身の投資手法が本当に効果的なのかどうかを正確に理解することが難しい。システムトレードでは同じ条件であれば必ず同じ行動を取るため、ブレのない一貫した投資が可能になるため、自分の投資手法における弱点を把握することも可能となり、より効率的に投資手法の見直しも可能。

・長期的に“仕組み化”して勝ちパターンを構築したい人

→ 再現性を重視し、感情や相場観に頼らない投資を継続したい人。

短期的な勝ち負けに一喜一憂するのではなく、長期的な視点で安定的に利益を積み上げたいとと考える場合、システムトレードは、一度設計した戦略を機械が自動的に執行し続けてくれるため、自らの裁量や感情を挟まずに「仕組み」として資産形成を続けられる。特に、投資を“安定的なプロセス”に変えたい場合は特に効果的。

裁量トレード向き/補助的活用が適している人

・相場観・地合い判断に自信がある人

→ 地政学リスクやイベント相場など、相場の急変や市場の混乱に応じて臨機応変に判断できる人。

マーケットの動きを自分の経験や直感で読み取り、短期的なチャンスを逃さず対応したい人向け。こうしたタイプの人は、システムトレードを完全に任せるよりも、補助的に活用しながら自らの判断を組み合わせる事が効果的。

・材料株や低位株など流動性の低い銘柄を好む人

→ 材料株や低位株など流動性が低く、値動きが荒い銘柄を取引したい人。

こうした銘柄では、自動売買のルール通りに取引しても予期せぬ値動きや板の薄さで損失リスクが高まることがある。そのため、常に株価推移を中止しながら手動での判断やタイミング調整を柔軟に行うことが重要。

・情報収集・ニュースをベースにしたトレードが得意な人

→ 経済指標や企業ニュース、世界情勢など、最新情報をもとに売買判断を行うのが得意な人。

自動売買だけでは反応できない突発的なイベントや材料株の変動に対応するため、システムトレードは補助的な役割として活用し、自分の判断を優先事を重視している場合。

システムトレードの始め方|初心者でもできる具体的ステップ

証券口座の選定(APIやツールの有無)

システムトレード、アルゴリズム取引を行う場合、株価データや約定データをユーザーにAPIとして提供するサービスを行っている証券会社での口座開設が必要となります。

また、一般開放はせずともサードパーティーを間に挟むことで一般ユーザーも同条件を利用できる証券会社もあります。

日本の証券会社では三菱UFJeスマート証券、立花証券(e支店)、楽天証券、岡三証券。海外証券では、ウィブル証券、サクソバンク証券、IB証券などが個人向けに環境を提供。

[関連]米国株と日本株をまとめて自動売買できる口座を作ろう!初心者でも安心の開設ガイド

ロジック選び(提供型or自作)

プログラミングなどに地検がある方の場合はExcelのVBAを使った自動売買や、Pythonを使ったプログラミングで一から作成する方法があります。

またTrade StandのようにTradingView(トレーディングビュー)の無料開発環境を利用してAPI接続環境を用意せずともシステムトレード、アルゴリズム取引を構築できるサービスも存在します。

もし、ご自身で明確にトレード手法をお持ちでない場合や、いろいろなトレード手法とその効果を参考にシステムトレードをくみ上げたい場合は、世界中の投資家が無料で自身のトレード手法を公開している「TradingView」を参考にしてみるのもよいかもしれません。

検証と運用

システムトレードはプログラムなため、株価チャートが参照できる全ての銘柄を対象に「過去、このシステムトレードを利用したら、どのくらいの収益率、勝率が出せていたか」という検証(バックテスト)を行うことができます。

バックテストを行うことで「このシステムトレードは過去にどのくらいの効果があったトレード手法なのか」を理解したうえで運用を始めることができるため、やみくもに投資を行うより、安心して取り組むことも可能です。

システムトレード・API取引対応 国内証券会社

| 証券会社名 | 特徴/対応状況 | API公開 |

| 立花証券(e支店) | 個人向けAPIで現物・信用取引対応。株価・ニュース・板情報も取得可。特定のOSやアプリに依存せず、無料で自由な環境でシステムを構築・運用できる柔軟なAPI | ◎ |

| 三菱UFJeスマート証券 | 「kabuステーション®API」は一般ユーザー向けに株価情報や縦業情報をAPI提供している。利用条件はあるが、ポータルサイトがある。 | ◎ |

| 楽天証券 | Excel連携(楽天RSS)に対応しており、初心者向けUIも存在しているため、ノーコードでも利用可能。さらに自社提供の自動売買ツールとして「マーケットスピードシリーズ」や「iSPEED」などがあり、幅広いユーザーに対応。 | ◯ |

| 岡三オンライン | Excel連携(岡三RSS)を利用した自動売買が可能。サンプルExcelも提供している。 | ◯ |

| サクソバンク証券(米国系) | 高機能APIを提供し、多言語環境に対応。米国株、日米株CFD、オプション取引など、数多くの商品の取引が可能。 | ◯ |

システムトレードのメリットは“客観性と再現性”

システムトレード(シストレ)の最大の魅力は、感情に左右されず、検証に基づいた売買ルールで淡々と取引できる「客観性」と、同じルールを機械的に続けることが可能な「再現性」にあります。

裁量判断ではどうしてもその時の気分やニュースに影響されがちですが、シストレなら常に同じ条件で判断が行われるため、投資のブレを最小限に抑えられます。

常に「同じ条件」で売買できる強み

ルールベースの売買は、マーケット状況に関わらず一貫性を持って執行されるため、長期スパンで見てもパフォーマンスの安定性が期待できます。

さらにシステムトレードの大きな強みは「過去データの検証」を客観的にとらえることが可能であることです。事前にバックテストを行えば、

・最大ドローダウン(最大損失幅)

・勝率・損益率

・上記の過去データから算出できる、今後の利益期待値

などといったリスク・リターンの指標を数値で確認可能です。運に頼った投機的な取引ではなく、統計的な裏付けを持った運用を行うことができます。

また、複数の投資家が別々のルールを利用し情報を共有する事で、お互いの結果を比較・検証することが容易になり、投資仲間内での投資効率上昇の期待もできます。これは裁量取引では得られない「客観的な検証」のメリットといえるでしょう。

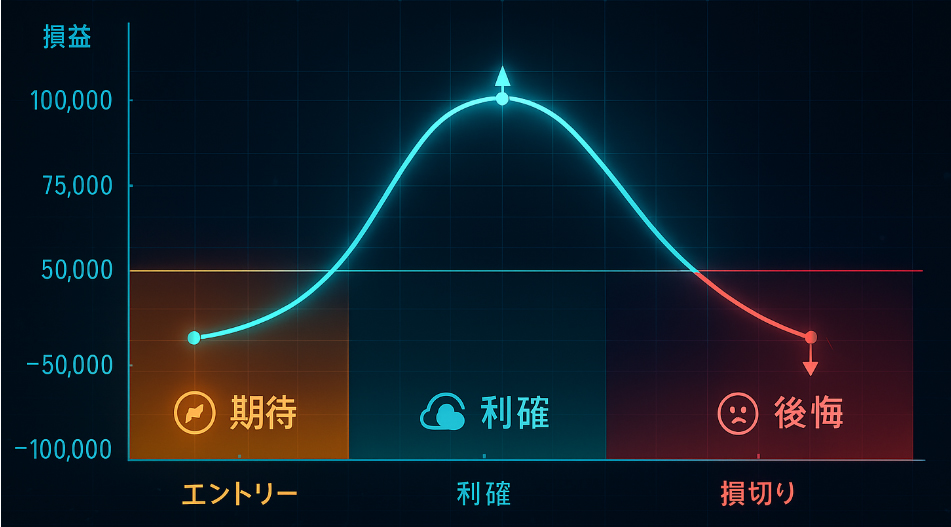

裁量に頼らないことでメンタル面のブレが消える

システムトレードの大きな利点のひとつは、感情に左右されずに投資判断を下せることです。初心者ほどやりがちな“焦り買い”や“狼狽売り”を防ぐ仕組みが、ルール化によって実現されます。

感情は投資の失敗要因になりやすい

人は含み損を見ると不安を感じ、売ることができずに株を「塩漬け」にしてしまいがちです。

また、含み益を見ると早く利確したくなる心理にも陥りやすいとされます。

こうした傾向は、特に日本人投資家に強く見られると言われています。

数的裏付けの乏しい感覚的な投資は、こうした感情が投資判断を狂わせ、結果的に勝率を下げることは多々あります。

[関連]株の塩漬けは悪くない?個人投資家が塩漬けをして復活&損失拡大した実例を紹介

システムトレードならルール通りに実行するだけ

シストレでは、売買の基準をすべて事前に決めておくため、相場の上げ下げに心を揺さぶられることはありません。エントリーから決済まで、すべてルール通りに執行されるので、メンタルが取引に影響する余地がないのです。

特に仕事や家庭で忙しい投資家にとって、相場を四六時中監視する必要がない点も大きな安心材料。心理的なストレスから解放されながら、合理的で一貫性のある投資を継続できます。

▼感情と損益の関係性グラフ

“勝てる根拠”がある取引だけに集中できる

システムトレードの大きな魅力は、過去データに基づいて優位性が証明された売買ルールだけを選出して、取引を行う事ができる点です。裁量取引のように“なんとなく買う”といった曖昧な行動を排除し、根拠あるトレードに専念できます。

売買ロジックは基本的にバックテストで厳密に検証されている

システムに組み込まれる売買ロジックは、過去の膨大な株価データに当てはめてバックテストで確認できます。その際には、

・勝率

・損益比率(リスクリワード)

・最大ドローダウン(最大損失幅)

などといった指標を基に精密な検証が行われます。これにより「過去にどの程度のパフォーマンスを上げたのか」を客観的に数値で把握できます。

“勘”や“雰囲気”ではなく、データに裏打ちされた判断が可能

「このチャート形状はなんとなく上がりそう」という曖昧な裁量判断とは違い、シストレは検証済みのロジックに従ってのみトレードを執行します。そのため想定の数値に対し勝率のブレが小さく、再現性の高い投資を継続できるのです。

期待値と時歳の数値に茣蓙が生じた場合も、数字的客観性をもってトレード条件の調整を行う事が可能です。

システムトレードには明確な限界と弱点もある

もちろん、システムトレードは万能ではありません。過信してすべてを任せきりにすると、思わぬリスクを抱えることになります。メリットだけでなく、弱点を理解して使うことが重要です。

相場環境の変化に弱くなることもある

システムトレードのロジックは、基本的に過去データに基づいて設計されています。

そのため、相場の急変や新たな市場環境(突発的な金融危機・政策変更・AIブーム・天変地異など)に直面すると、過去に通用したロジックが機能しなくなることもあります。

バックテストはあくまで過去の検証であり、未来の利益を保証するものではありません。

[関連]AI関連銘柄がアツい!過去の急騰銘柄と今注目の有望企業を紹介

ロジックのメンテナンスが必要不可欠

システムを放置して使い続けることで、効果が減少する場合があります。例えば、30年前の日本の株式市場と、現在の株式市場では、インターネットの普及や市場の取引時間やルールなどの変更もあります。

そのため、一定期間ごとにパフォーマンスを再評価し、成績が悪化しているようならルールを修正したり廃止する判断が必要です。ロジックは“作って終わり”ではなく、“育て続けるもの”と考えるべきでしょう。

システムトレードで成功する人は“使い分け”をしている

システムトレードだけに依存せず、裁量との併用や市場ごとの最適化を行うことが長期的な成功の鍵です。特にプロは「使い所」を心得ています。

突発的、短期的な材料による株価上昇などは、決められたルールで取引を行うシステムトレードでは、十分な利益を享受できる事は難しい場合があります。

システムトレードと裁量トレードの投資割り当てを場面ごとに調整する事も投資を成功させる秘訣とも言えます。

一部の市場や銘柄には裁量判断の方が有効な場面もある

低流動銘柄や、突発的な材料が株価を左右する場面では、システムでは対応しきれないケースもあります。こうした状況では人間の直感や判断力が優位に働くことがあります。つまり「万能なロジック」は存在せず、銘柄や板情報、相場環境に応じて使い分けることが重要です。

自動と裁量のポートフォリオ構成でリスク分散

例えば、下記のように役割分担をすることで、ポートフォリオ全体の安定性が向上も期待できます。

・大型株の順張り戦略 → システムトレードに任せる

・小型株やイベントドリブン戦略 → 裁量で対応する

このようにリスクを分散しながら利益のチャンスを最大化できるのは、この“併用戦略”ならではの強みです。

まとめ

システムトレードは、再現性の高い売買を実現するための優れた手段です。

感情に左右されず、データに基づいた判断ができることで、初心者から中級者まで多くの個人投資家にとって大きな武器となるでしょう。

ただし、相場環境の変化や、それに合わせたロジックの調整に関しては常に注意が必要です。

完全自動に依存するのではなく、状況に応じた裁量との併用やロジックの定期的な検証を行うことで、安定的かつ継続的な成果に近づけます。

“勝ち続ける仕組み”を構築する第一歩として、システムトレードは非常に有効な選択肢です。ツールとして正しく理解し、活用していくことで、より理性的かつ戦略的な株式投資が実現可能。

かくいう私も、9割以上の投資をシステムトレードで行っております。

機会がありましたらTrade Stand登録者向けの無料セミナーでノウハウもご提供しているので、是非ともご活用ください。

執筆者情報

株式会社ナレッジクリエイション 代表取締役

個人投資家向けアルゴリズム取引の識者として各種メディアに掲載される。 金融業界に携わることを目標に法政大学に入学するも「金融とITの融合」の必要性を痛感しプログラム開発を独学で学びエンジニアとして活躍。 その後、大手BtoC投資顧問会社に入社しデータアナリストを経て、トレードシステム開発部門責任者として「金融とITの融合」に取り組む。2019年に独立し、現在は現役のエンジニアや個人投資家向けのアルゴリズム取引の識者として活躍中。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)