2024年、日本株の値上がり銘柄ランキング!テンバガー達成の理由も徹底解説

株式情報 投資戦略 日本株 2025.05.23

日経平均が史上最高値を更新し、ダイナミックな動きを見せた2024年。

国内では、衆議院総選挙で15年ぶりに自公過半数割れとなり、アメリカではトランプ氏が大統領に返り咲くなど、政治イベントも盛りだくさんでした。

そんな2024年の日本株市場で、特に上昇基調を強めた銘柄は何だったのでしょうか?

大幅高にはそれなりの理由があったはずで、今後大化け株を掴む上でもヒントになると思います。

そこで今回は、2024年の日本株市場で値上がり率が大きかった銘柄トップ5を取り上げ、上昇した理由を解説していきます。

目次

5位【3260】エスポア

【3260】エスポア 日足チャート (2024年1月4日~11月8日)

※TradingView(https://jp.tradingview.com/)のチャートを使用しています。

2024年は、更地活用を主軸とする不動産会社である【3260】エスポアが、値上がり率第5位となりました。

株価は1月9日の安値533円から9月11日の高値5,640円まで、10.6倍となっています。

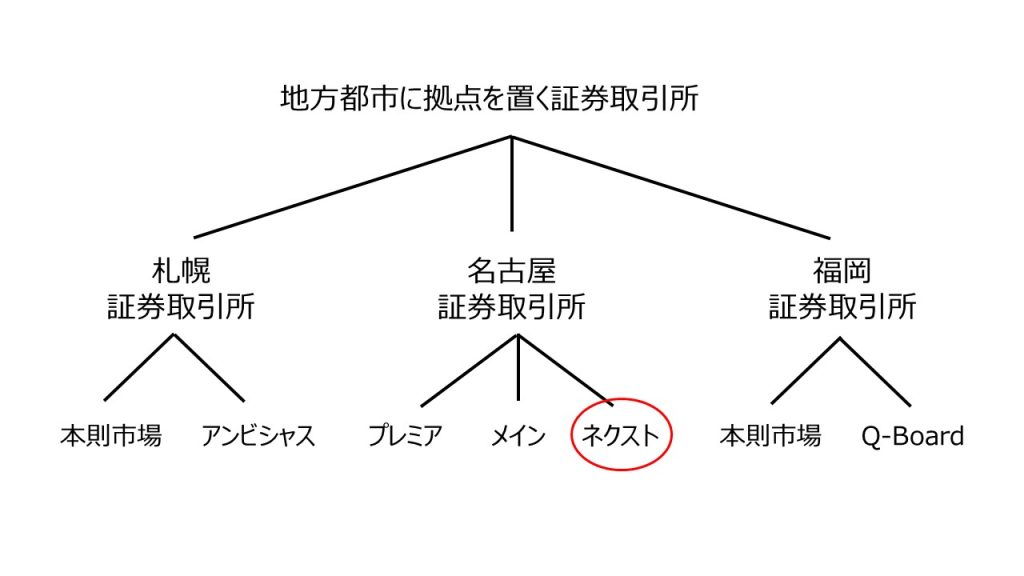

エスポアは、東京証券取引所ではなく、名古屋の証券取引所、そのなかでも小粒の企業が上場するネクスト市場に上場しています。

業績は不安定、成長性も限定的とみられていたようで、売買代金は低迷していました。

また、時価総額も50億円に満たず、少しの買いでも大化けするだけの素地があったと言えます。

その上で、会社の経営権を巡る株主同士の対立や買収への思惑が広がったため、株価が急騰しました。

実はこの会社、2022年にも同じような対立が起き、経営体制ががらっと変わった経緯があります。

そのため、また同様の展開になるとの思惑が広がりやすかったと考えられます。

このように、TOBの思惑などが続いている企業は、急動意する場合があるので、監視しておいても面白いと思います。

4位【2586】フルッタフルッタ

【2586】フルッタフルッタ 日足チャート (2024年7月16日~12月20日)

2024年の値上がり率第4位は、【2586】フルッタフルッタです。

2024年の安値から高値までで、なんと13倍になっています。

フルッタフルッタはブラジル産のフルーツ「アサイー」などの輸入・販売を手掛けており、アサイーがブームとなった2014年の12月に上場しました。

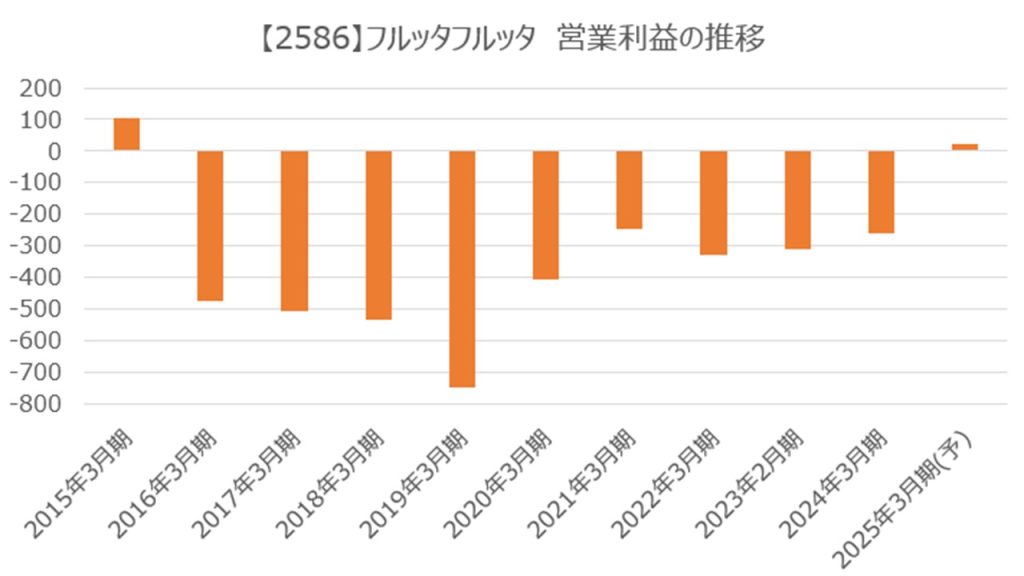

業績は、上場した2015年3月期こそ、1億600万円の営業黒字となっていましたがその後は2024年3月期まで、9期連続での営業赤字を計上。

売上高も減少が続き、長らく株価は右肩下がりだったため、フルッタフルッタと言えば、「ボロ株」のイメージが投資家の間に定着してしまいました。

状況に改善の兆しが見えたのが、2023年です。

2024年3月期は営業損益こそ赤字が続いたものの、売上高は前期比で41.3%増の11億3,600万円に拡大。

この時の開示資料には、アサイーへの関心の高まりによって、国内需要が大幅に増加したとの記載があります。

※フルッタフルッタ 2024年3月期決算補足説明資料より(https://ssl4.eir-parts.net/doc/2586/tdnet/2441325/00.pdf)

2025年に入ると、さらにアサイーへの関心は高まり、特にZ世代を中心に一大ブームとなりました。

2024年5月には、原宿の竹下通りに、韓国で話題の「もっちりしたヨーグルト」であるグリークヨーグルトの専門店がオープン。

そこでアサイーとヨーグルトの入った「アサイーヨーグルトボウル」が販売されます。

若者に人気の「韓国グルメ」にアサイーが使用されたため、Z世代の人気を呼んだようです。

「アサイーボウル」は、2024年の「新語・流行語大賞」にもノミネートされました。

需要の高まりを背景に、フルッタフルッタの2025年3月期の売上高は前期比76.1%増の20億円に拡大。

営業損益は2,000万円と小幅ながらも10年ぶりの黒字に転じる見通しです。

上場から約10年。

業績が低迷し、期待がすっかり剥落していただけに、ブーム再来のインパクトは大きく、株価の上昇も大幅なものとなりました。

3位【9399】ビート・ホールディングス・リミテッド

【9399】ビート・ホールディングス・リミテッド 日足チャート

(2024年1月5日~12月20日)

第3位は、ビート・ホールディングス・リミテッドです。

同社は、東証で売買ができる数少ない外国企業の1つで、中国、シンガポールなどでソフトウェアサービスを展開しています。

株価は、7月から11月にかけて綺麗な上昇トレンドを形成し、11月20日に高値4,840円をつけています。

2024年の安値300円からの上昇率は、16倍となりました。

開示情報が少ないため、普段の売買はあまりなく、長らく株価は低迷していました。

しかし、2024年の3月末の100株を1株とする株式併合の実施を機に、値動きが出やすくなりました。

そのタイミングで、新たに大量保有を行う投資家が現れたため、株式の需給が引き締まるとの思惑が広がり、買いが加速しました。

超低位株が株式併合を行うと、値動きが出やすくなり、マネーゲームの対象にもなりやすいことは、覚えておくと良いかと思います。

2位【3350】メタプラネット

【3350】メタプラネット 日足チャート (2024年2月5日~12月20日)

2024年の値上がり率第2位は、【3350】メタプラネットです。

メタプラネットは、2月16日の安値140円から12月17日の高値4,270円まで、30.5倍の上昇を見せています。

2024年の米大統領選で勝利したトランプ氏の関連銘柄として、もっとも物色熱が高まったのが、仮想通貨関連株でした。

トランプ氏が、仮想通貨関連の規制緩和に意欲を見せ、手掛り材料になったのです。

アメリカでは、ビットコインに積極投資を行っている【MSTR】マイクロストラテジーの株価が大きく上昇し注目を集めました。

日本株市場で、マイクロストラテジーと同じように位置づけられて人気化したのが、メタプラネットです。

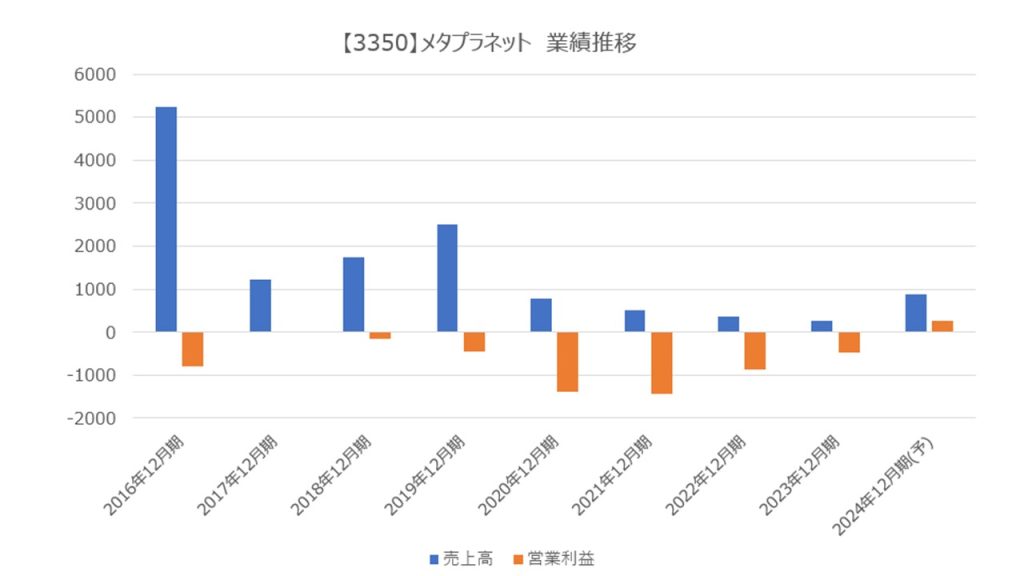

メタプラネットは、もともとレッド・プラネット・ジャパンという社名で、インディーズ系のCD卸・流通などを手掛けていました。

しかし、業績が立ち行かなくなり、ホテル事業に参入していました。

それでも業績は低迷し、2018年12月期から2023年12月期まで連続で営業赤字を計上し続けています。

打開策として2023年12月期から、メタバースやデジタル資産の領域に注力すると決め、仮想通貨への投資に乗り出しました。

そして2024年、トランプ氏の大統領選での勝利をきっかけに、仮想通貨市場が高騰。

仮想通貨への積極投資に踏み切っていた同社の収益拡大に期待が高まりました。

企業の変化と、世の中の変化がタイミング良く噛み合い、大化け銘柄の誕生につながったわけです。

1位【2553】One ETF 南方 中国A株 CSI500

【2553】One ETF 南方 中国A株 CSI500 日足チャート

(2024年2月5日~12月20日)

2024年もっとも上昇した大化け株は、実は個別企業ではありません。

【2553】One ETF 南方 中国A株 CSI500というETFでした。

これは、アセットマネジメントOneが管理している、中国A株市場「CSIスモールキャップ500指数」に連動するETFです。

なんと、短期間で57.7倍の急騰を見せています。

2024年の9月24日頃から、中国の人民銀行や政府が相次いでの追加の景気刺激策を発表。

これをきっかけに、中国株が急騰し、日本に上場する中国株と連動して動くETFにも買いが入りました。

さらに、10月1日から7日まで中国の株式市場が休みとなる国慶節に入ると、日本株市場における中国株ETFへの買いは加速。

中国市場が休みであったため現物株とETFの価格差を取る裁定取引も効かずに、行き過ぎた売買が行われたのです。

特に全く売買されない日も目立つほど売買が少なく、時価総額も小さかったこのETFに、投機的な売買が集中しました。

裁定取引とは、価格がいずれ同一になると考えられる様々な金融商品の間に、価格差が生じた際に行われる取引です。

具体的には、高い方を売って、安い方を買うことで価格が収束したときに、利益が出るようにします。

裁定取引によって、価格の行き過ぎが是正され、市場に流動性が供給されます。

このETFの急騰は、裁定取引が機能しなくなるタイミングで、価格が行き過ぎて動いてしまった好例と言えるでしょう。

過去から学ぶ!大化け株の見つけ方とは?

2024年に大幅高となった銘柄からは、以下のようなことが学べると思います。

・業績だけではなく、会社の経営権を巡る争いや、超低位株の株式併合なども、株価変貌の要素となり得る。

・赤字が続いていた企業が、ブームなどを追い風に業績を拡大させると、株価へのインパクトが大きくなる。

・裁定取引が効かないなど、特殊な環境に於いては、株価も特異的な動きを見せる場合がある。

・時価総額が小さく、日々の売買が少ない銘柄の方が、火が付いたときの上昇率は大きくなりやすい。

ただし、大化け株は、マネーゲームや仕手の側面が強い場合もあります。

値上がり率が大きければ大きいほど、その反動での調整幅も大きくなりやすいため、この点には十分に注意して売買を行う必要があります。

株価は最終的には、業績に基づいた水準に落ち着くといった基本を忘れずに、大きく伸びるを銘柄を探してみてくださいね。

株式情報 投資戦略 日本株 2025.05.23

この記事を書いた人

日本投資機構株式会社 アナリスト

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)日本投資機構株式会社 投資戦略部 主任

証券アナリスト(CMA)

テクニカルアナリスト(CMTA®)

国内株式、海外株式、外国為替の領域で経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーのもと、金融市場の基礎・特徴、マクロ経済の捉え方、個別株式の分析、チャート分析、流動性分析などを学びながら、日本投資機構株式会社では唯一の女性アナリストとして登録。自身が専任するLINE公式など各コンテンツに累計7000名以上が参加。Twitterのフォロワー数も3万人を超える人気アナリスト。

アクセスランキング

- デイリー

- 週間

- 月間