成長株投資において「割安かどうか」を見極めるには、PER(株価収益率)だけでは不十分な場合があります。

そこで注目されるのが「PEGレシオ」です。

PEGレシオは、PERに利益成長率を加味したもので、企業の将来性を踏まえた適正な株価評価を可能にする指標です。

本記事では、PEGレシオの基本から具体的な活用法まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

PEGレシオ(ペグレシオ)は成長株(グロース株)の割安度を測る指標

PEGレシオはPER(株価収益率)に成長率を加味した指標です。

PERとは現在の株価が、その企業の「1株あたりの利益」の何倍であるかを示す指標のこと。

将来の成長が期待される企業の株価(グロース株)を評価する際に使用されることが多いです。

[関連]PER(株価収益率)とは?意味や日本株と米国株における目安、活用方法を徹底解説

PEGレシオの計算式と求め方

PEGレシオは、以下の計算式で求められます。

PEGレシオ = PER ÷ EPS( 1株当たり純利益)成長率 (%)

この計算式は、「PER」と「EPS成長率」という2つの重要な指標から成り立っています。

1株当たり純利益(EPS)とは、企業が儲けたお金から諸経費や税金などを引いた最終的な利益(純利益)を、株主が持っている株の数(発行済株式総数)で割ったものです。

同じPERの銘柄であれば、EPS成長率が高い銘柄の方がPEGレシオは低くなります。

EPS成長率は過去の実績や、アナリストの予想を使うことが一般的です。

具体例でわかるPEGレシオの計算

具体的に計算してみましょう。

PER20倍、EPS成長率20%であった場合のPEGレシオは、

となります。

PEGレシオ計算では20%は0.2ではなく、20で計算します。

間違いが無いようにご注意下さい。

PEGレシオの目安・適正水準

では、PEGレシオを用いて投資判断を行う場合には、どの程度の水準を目安とすれば良いのでしょうか?

ここからはPEGレシオが何倍なら割安なのかを考えていきましょう。

PEGレシオ1以下は割安、2以上は割高と言われる理由

| PEGレシオ | 割安性 |

|---|---|

| 2倍以上 | 割高 |

| 1~2倍 | 適正 |

| 1倍以下 | 割安 |

一般的にPEGレシオは1以下が割安、2以上なら割高と言われています。

しかし、なぜこの水準が基準とされるのか、明確な理由は不明です。

多くの投資家が1以下を割安と考えているから、買いが集まりやすくなるなどの理由も考えられます。そもそもPEGレシオが1というのは、何を示しているのかを考えてみましょう。

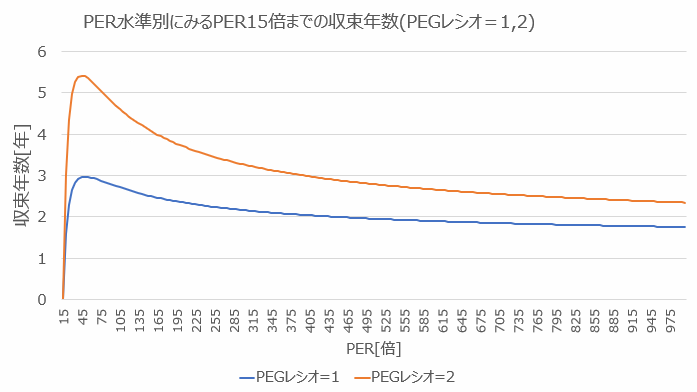

▼株価が変わらないと仮定して、PEGレシオが1の銘柄のPERが、一般的に適正とされる15倍まで下がるには、どれくらいの期間がかかるのかを調べてみました。

PER55倍(EPS成長率55%)前後では、適正PERまでの収束するまでの期間はおおよそ3年となっています。

それ以上になると徐々に収束年数が減少していき、PER440倍を超えると2年を下回ってきます。

おおよその高PERの銘柄でも2~3年以内に適正水準まで成長する見通しであれば、十分に割安であると考えられているようです。

日本株の全体平均・セクター別の目安

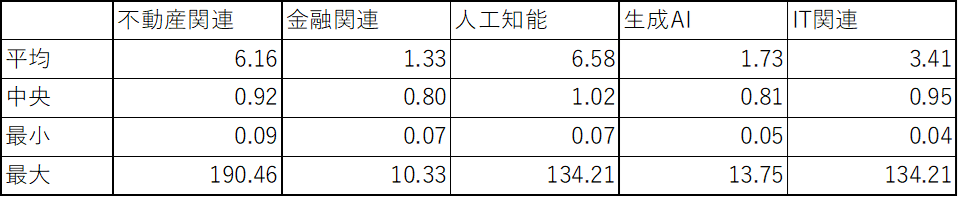

楽天証券で各種テーマ関連銘柄のPEGレシオの平均値を調べてみました。

このデータは楽天証券にPEGレシオのデータがない銘柄に加えて、マイナスの銘柄を省いています。

▼実際のデータを見てみると、IT・AI関連などの成長産業と金融・不動産など成熟産業のPEGレシオの中央値に大きな差は無いようです。

「不動産関連」「人工知能(AI)関連」の平均値が高いのは、データ数が少ないため、極端にPEGレシオが高い銘柄の影響を大きく受けている可能性が考えられます。

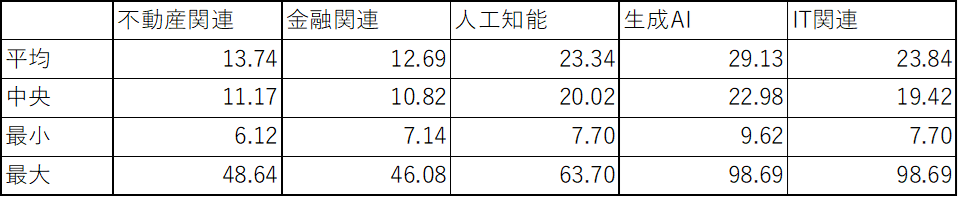

▼同じように各テーマのEPS成長率のデータをまとめてみると、「ITやAI」の成長率の平均・中央値の方が2倍近く大きいことがわかります。

「AIやIT」の方が成長率は高いのに、PEGレシオでは不動産関連と同程度になっているというわけです。

つまり、PEGレシオで見れば、ITやAI関連銘柄の株価水準に過熱感はないと判断できます。あくまで限られたデータ数のなかで出た結果という点には注意して、参考にしていただければと思います。

米国株の水準と具体例

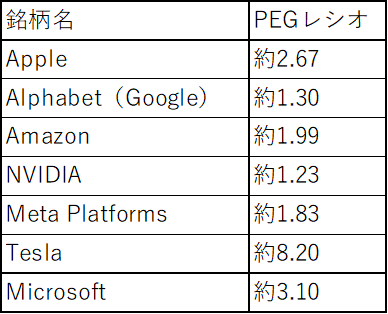

米国市場を代表する時価総額の大きいハイテク企業群であるマグニフィセントセブンのPEGレシオも見てみましょう。

▼市場を代表する時価総額の大きいハイテク企業ですが、PEGレシオが2倍以下の銘柄が多数あります。

米国株式市場では、マグニフィセントセブンなどの大手ハイテク株への資金集中が度々指摘されますが、PEGレシオの観点ではまだ割高でないと判断される銘柄が多いのです。

PEGレシオを使った銘柄選び・スクリーニング例

それでは実際にPEGレシオをどのように使って銘柄を選ぶ方法をお伝えします。

スクリーニング方法を具体的に解説!

PEGレシオは楽天証券の「スーパースクリーナー」やSBI証券の「国内株式 スーパースクリーニング」など、大手証券会社の提供するツールにも、スクリーニング項目として含まれています。

これらのツールを使用すれば、簡単に成長性を加味した上でも値ごろ感のある銘柄を探し出せるのです。

実際のスクリーニング結果を紹介

実際にPGEレシオを使ってスクリーニングを行う場合、どのような条件にすれば有望な銘柄を探し出せるでしょうか。たとえば、以下のようなスクリーニング条件が考えられます

・PEGレシオ 0~1

・PER 40~100

この条件でスクリーニングすることで、EPS成長率40%以上の銘柄をスクリーニングすることが可能です。

さらにPEGレシオが1以下であるため、成長性が高いにもかかわらず割安に放置されている銘柄の発掘をすることができます。

▼実際にスクリーニングをかけると、以下のような銘柄が出てきます。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)