株式投資において、「その企業は、株主から預かったお金をどれだけ効率よく増やしているか?」を知るための最も重要な指標、それがROE(Return On Equity:自己資本利益率)です。

あのウォーレン・バフェットも銘柄選びの条件として重視していることで知られており、一般的には「10%以上なら優良企業」「8%が最低ライン」と言われています。しかし、ROEはただ高ければ良いわけではありません。実は、借金(負債)を増やすだけでもROEの数値は見かけ上良くなってしまうため、正しい知識がないと危険な銘柄を掴んでしまうリスクもあります。

本記事では、ROEの基本的な意味や計算式はもちろん、PER・PBRとの違い、そして「本当に質の高い高ROE株」を見極めるための注意点まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

ROE(自己資本利益率)とは?投資初心者にも分かりやすく解説

ROE(アール・オー・イー)とは、「Return on Equity(リターン・オン・エクイティ)」の略で、日本語では「自己資本利益率」と呼ばれます。

企業が株主から預かったお金(自己資本)をどれだけ効率よく使って利益を上げているかを示す指標です。

たとえば100万円の資本で10万円の利益を出した企業と、同じ100万円で20万円の利益を出した企業があれば、後者の方が「効率よく稼いでいる」と言えます。ROEは、この効率を数値で示してくれる便利な指標です。

ROE(自己資本利益率)の計算式

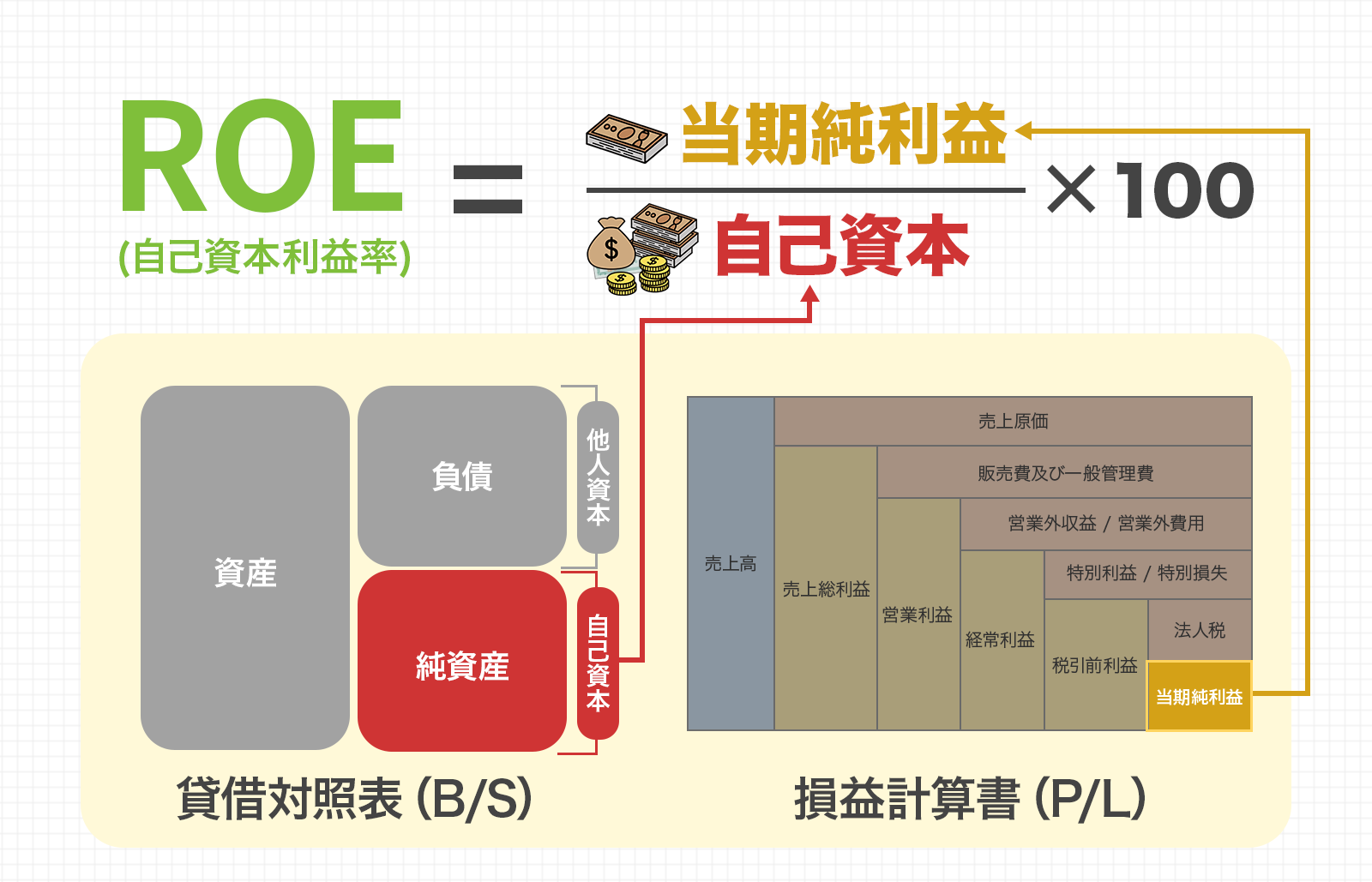

ROEの計算式は以下の通りです。

計算式から分かる通り、ROEは企業が1年間で稼いだ最終的な利益である「当期純利益」を「自己資本」で割り、100を掛けることで算出されます。

自己資本とは株主が会社に払い込んだ資金や、これまで会社が稼いできた利益の蓄積(利益剰余金)などを合わせたものです。

自己資本とよく似た「株主資本」という言葉があり、混同されやすいのでここで簡単に説明しておきます。

株主資本とは、株主が直接払い込んだ資金と、そこから生まれた利益の蓄積から成る、純粋な株主の持ち分を指します。

一方の自己資本は、株主資本にまだ利益として確定していない有価証券の含み損益などを加えた、より広い概念です。

ただし、多くの企業では株主資本と自己資本の金額の差は大きくありません。

そのためROEは実質的に「株主の持ち分に対してどれだけの利益を生み出したか」を示す指標と捉えられます。

[関連]貸借対照表(バランスシート)とは?投資家初心者が企業価値とリスクを見抜く読み方を解説

[関連]損益計算書(P/L)とは?投資初心者が押さえておきたい決算書の見方をアナリストが解説

具体例で分かるROE(自己資本利益率)の計算

具体的に計算してみましょう。

ある企業が自己資本500億円を持っていて、

その年の純利益が50億円だった場合、ROEは以下のように計算されます

50億円 ÷ 500億円 × 100 = ROE 10%

この場合、「企業は保有している自己資本(株主の持ち分とされる資産)に対して、

年10%の利益を上げている」ということになります。

ROE(自己資本利益率)で何が分かる?

ROEは、株主から託された資金を元手として、企業がどれほど上手く利益を生み出しているかを測るための指標です。

この数値を確認すれば、企業の経営の質を多角的に読み解けます。

まず、ROEが高いということは、少ない元手(自己資本)で大きな利益を上げている証拠であり、資本を無駄なく活用する効率的な経営が行われていると評価できます。

そして、効率良く生み出された利益は、株主への配当や、企業のさらなる成長に向けた再投資の原資となります。

これは将来的な企業価値の向上、ひいては株価の上昇にも繋がるため、ROEが高い企業は、投資対象としての魅力が高いと判断されるのです。

このように、ROEは単なる収益性の高さだけでなく、株主の期待に応える力を持っているかを見極める上で非常に重要な指標と言えます。

日本株と米国株におけるROE(自己資本利益率)の目安は?

2024年度における東証プライム市場に上場する全企業のROEは、9.26%となっています。

これに対して、米国全市場ベースのROEは、2025年第2四半期時点で、18.6%に達しています。

日本とアメリカとのROEの差の要因としては、日本企業の内部留保(会社の中に蓄えておくお金)を厚く積む傾向が挙げられます。

日本企業が内部留保を厚く積みがちなのは、バブル崩壊やリーマンショックを受けて、守りの経営が染みついてきたからだと考えられます。

一方、米国企業は高い利益率や積極的な自社株買いにより、株主資本1ドルあたりの稼ぐ力が高い傾向があります。

もっとも、日本企業のROEも緩やかながら改善傾向にあります。

多くの企業が株主から託された資金をより効率的に活用し、収益性を高める経営へと舵を切り始めているのです。

国際的に見ても魅力的な投資先とされる水準へとROEを高めることが、今後の重要な課題となっています。

東証が目安とするROEは8%

東京証券取引所などが企業の資本効率を評価する際には、ROE(自己資本利益率)の目安として「8%」という数値が広く意識されています。

この水準は2014年に経済産業省が公表し、日本企業の経営に大きな影響を与えた「伊藤レポート」という報告書に端を発します。

この報告書では、グローバルな投資家が企業に期待する最低限のリターン、すなわち資本コストが約8%であると分析されました。

そのため、ROEがこの8%を継続的に下回る企業は、株主の期待に応える十分な価値を創造できていないと見なされる可能性があると指摘しています。

この提言以降、日本企業の間で資本効率を重視する経営への意識が高まり、持続的な成長に向けた1つの重要な目標として8%という水準が定着しています。

銀行・不動産・商社など業種別のROEを比較

▼実際に東京証券取引所に上場する企業の業種別のROEを一覧で確認してみましょう。

ROEの高さが特に目立つのは海運業です。

海運業の企業業績はコンテナ船の市況などに大きく左右されやすく、この時期は市況が非常に好調であったため、自己資本に対する純利益の割合が極端に大きくなったとみられます。

また保険業や空運業もROEが高くなっています。

保険会社は契約者からの保険料という会計上は、「負債」に分類される資金を使って運用を行っています。

この負債の比率が高く、自己資本比率が低い分、自己資本に対して相対的に大きな利益を生み出しやすくなり、ROEが高くなると考えられます。

航空会社についても負債が多く、自己資本比率が低い傾向があります。

これは、ビジネスを展開するために高額な資産(航空機)を借り入れを活用しながら調達しているからです。

このように自己資本だけではなく、負債も積極的に活用している企業の方が、ROEが高くなる傾向があります。

[関連]自己資本比率の目安は?株式投資で倒産リスクを回避するための見方と使い方

ROE(自己資本利益率)とROA・ROICの違いは?どれを重視すべきか

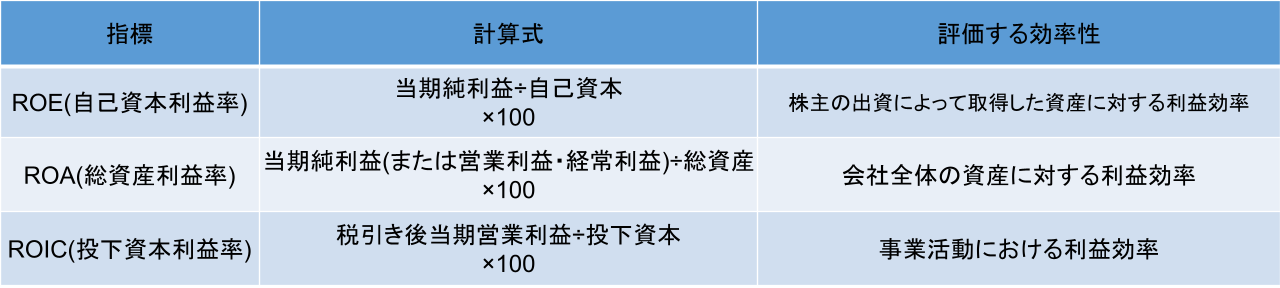

▼ROEに似た指標として、ROA(総資産利益率)やROIC(投下資本利益率)があります。

ROE、ROA、ROICは、いずれも企業の収益性を測る指標ですが、それぞれ「誰の視点から」「どの資本に対して」利益を見ているかが異なります。

ROEが株主のお金(自己資本)に対する利益効率を示す「株主の視点」であるのに対し、ROAは借入金なども含めた全ての資産に対する効率を見る「会社の視点」の指標です。

そしてROICは、事業のために投じられた資本(投資資本、自己資本と有利子負債の合計)で、どれだけ本業の利益を稼いだかを見る「事業視点」の指標です。

そのため、財務構成に左右されにくく、企業本来の稼ぐ力を評価するのに適しています。

株主への貢献度ならROE、総合力ならROA、事業そのものの実力ならROICといったように、目的に応じて使い分け、多角的に分析することで企業の実態を正確に理解できます。

[関連]ROA(総資産利益率)とは?|計算式や目安を株式投資で使えるようにプロが徹底解説

ROE(自己資本利益率)が低い・高い場合に考えられる原因

ROEは「当期純利益 ÷ 自己資本」で求められるため、分子の利益が増減するか、分母の自己資本が変化すると、ROEも変化します。

具体的にどのような企業でROEが高く、もしくは低くなるのか、ここからは実例を見ていきましょう。

ROEが低い場合|保守的で自己資本が多すぎる場合も!

ROEが低い原因は、主に2つ考えられます。

・会社の利益が少ない場合

売上が伸び悩んでいたり、コストがかさむなど、本業で十分に稼げていない可能性があります。

・利益に対して自己資本が多すぎる場合

企業が利益を株主への還元や新たな投資にあまり使わず、内部に現金を溜め込みすぎている状態を指します。

倒産しにくいという点では安全な経営とも言えますが、株主から見れば、自分たちのお金を有効活用できていない、もったいない経営と映るかもしれません。

実際にROEが低い企業がどのような財務・業績にあるか実例を見てみましょう。

【6049】イトクロ(2024年10月期のROE0.42%)の場合

教育関連の口コミポータルサイトを展開するイトクロの2024年10月期におけるROE(自己資本利益率)は0.42%と低水準でした。

背景には、競合他社が広告出稿を強化したため広告単価が高騰し、営業損益が赤字に沈んだほか、株式報酬費用等の計上による利益率の悪化がありました。

特別利益の計上で、純利益は黒字を維持したものの、3,700万円と前年の2億8,500万円から大幅に減少。

しかし、自己資本が88億6,600万円と利益と比べて高い水準を維持したため、ROEは低い数字となっていたのです。

ROEが高い場合|自己資本が極端に少ない場合に注意!

ROEが高い企業は、株主のお金を効率的に使って大きな利益を生み出している、魅力的な投資先である可能性が高いです。

しかし、注意すべきケースもあります。

それは、過去に大きな赤字を出して、自己資本が極端に減少している場合です。

自己資本という分母が非常に小さくなっているため、少しの利益が出ただけでも、計算上のROEが異常に高い数値として表れることがあるのです。

このような企業は、財務基盤が不安定な場合が多いため、ROEの数値だけを信じて投資するのは危険です。

実際の例を見てみましょう。

【4490】ビザスク(2025年2月期のROE92.5%)の場合

ビザスクはビジネスの知見を持つアドバイザーと顧客をつなぐ「スポットコンサル」サービスを展開しています。

同社の2025年2月期におけるROEは、92.5%と非常に高くなりました。

これは、同社が2024年2月期に、過去に買収した子会社の収益性悪化などを理由に大幅な赤字を計上したことによります。

1,263億円の大幅な赤字計上で、自己資本は大幅に目減りしました。

2023年2月期に120億1,200万円であった自己資本は、2024年2月期に2億3,600万円まで急減しています。

その後、2025年2月期には純利益がプラスに転じ、自己資本も多少回復しましたが、依然としてその規模は限定的です。

そのため、2025年2月期のROEは90%を上回る高い水準となりました。

自己資本の極端な減少で、利益が少しでも出るとROEが大きく跳ね上がる構造になっているわけです。

ROE(自己資本利益率)を上げるためにはどうすべき?3つの方法

企業がROEを高めるためには、大きく分けて3つの方法が考えられます。

売上高当期純利益率を高める

ROEを高める方法としてまず考えられるのが、企業の稼ぐ力そのものである「売上高当期純利益率」の改善です。

売上高当期純利益率とは、売上に対して最終的にどれだけの利益が手元に残ったかを示す割合で、数値が高いほど収益性が良いと判断できます。

売上高当期利益率を高めるためには、魅力的な商品を開発して高く売る、ブランドイメージを向上させて顧客に選ばれる存在になる、といった戦略が考えられます。

また、無駄なコストの削減や、より利益が見込める有望な製品やサービスへの経営資源の集中でも、利益率を高められます。

総資産回転率を上げる

「総資産回転率」とは、会社が持っている全ての資産をどれだけ上手に使って売上高を上げているかを示す指標で、資産活用の上手さを表します。

この総資産回転率を高めると、ROEを改善できます。

例えば、売れ残っている在庫をできるだけ少なくしたり、取引先から売上の代金を早く回収したりすることで、資金が効率よく循環するようになります。

また、現在は事業に使われていない土地や、利益にあまり貢献していない古い設備を売却するなど、資産のスリム化も有効です。

少ない資産で大きな売上を稼げるようになれば、経営が効率化され、資本効率が良くなるため、ROEの向上に直接的に貢献するのです。

財務レバレッジを高める(負債を活用する)

財務レバレッジとは自己資本に加えて、銀行からの借入金といった他人資本をどれだけ活用しているかを示す度合いを指します。

レバレッジを高めることも、ROEを向上させる一つの方法です。

少ない自己資本でも、借入金によって大きな事業を展開できれば、大きな利益が狙えます。

ただし、業績が良い時は利益を大きく押し上げてくれますが、悪化すると返済の負担が重くのしかかります。

財務の安全性を保ちつつ、将来の成長が見込まれる分野に的確に投資する場合に有効な戦略と言えるでしょう。

ROE(自己資本利益率)を分析・活用する際の注意点

ROEだけを見て投資先を決めてしまうのは、いくつかの見落としを生む可能性があり、注意が必要です。

例えば、業界によってROEの平均的な水準は全く異なりますし、ある年の数字が特別な要因でたまたま高くなったり低くなったりする場合もあります。

また、ROEの改善方法によっては、将来の成長性を犠牲にしているケースも隠されています。

これから紹介するポイントを参考に、数字の表面だけではなく、裏側にある企業の本当の姿を見抜くための、多角的な視点を持つように心がけましょう。

業種平均との比較を重視する!

ある企業のROEが高いか低いかを判断する場合には、ビジネスモデルの近い同業他社との比較が有効です。

ビジネスの仕組みによって、ROEが出やすい業種と出にくい業種があるからです。

例えば、大規模な工場や店舗といった多くの資産を必要とする製造業や小売業は、どうしても自己資本が大きくなるため、ROEは低めになる傾向があります。

一方で、ITサービスやコンサルティングのように、大きな設備を持たずに事業ができる業種は、少ない自己資本で利益を上げやすく、ROEは自然と高くなります。

単年だけではダメ!過去数年のROEトレンドが重要

投資判断をする際に、その年一年だけのROEの数値で判断してしまうのは、危険です。

企業の実力とは関係ない一時的な出来事によって大きく動いている可能性があるからです。

例えば、普段使っていない土地を売却した利益で、その年だけROEが非常に高く見えるケースがあります。

逆に、将来の成長のために新しい工場を建設した直後は、利益がまだ出ていないのに資産だけが増えるため、ROEが一時的に低く見えます。

見せかけの数字に惑わされないためには、少なくとも過去3年から5年ほどのROEの推移を追いかけましょう。

自己資本を減らすだけのROE「かさ上げ」に注意

ROEは、分母である自己資本を減らすことでも、計算上は数値を上げられます。

企業が自社の株式を市場から買い戻す自社株買いや、株主への配当を増やす増配がその代表例です。

株主へ利益を還元する良い活動ですが、その意図を慎重に見る必要があります。

もし、企業が本業で稼ぐ力を高める努力をせず、ただ自己資本を減らしてROEを高く見せかけようとしているなら、問題です。

将来の成長に必要な投資をせずに、目先の数値を良くするためだけに資金を使っている場合、長期的な企業の成長は期待できません。

ROE向上が、事業の成長によるものか、単なる財務テクニックによるものかを見極める視点が大切です。

ROAや自己資本比率とのバランスもチェック

ROEは株主視点の優れた指標ですが、企業の全体像、特に財務の安全性を見落とす危険があります。

ROEを確認する際には、ROA(総資産利益率)や自己資本比率もセットでチェックする習慣をつけましょう。

例えば、ROEが非常に高いのに、自己資本比率が極端に低い企業があったとします。

多額の借入金に頼って無理に利益を出している危険な状態かもしれません。

また、企業全体の資産を使ってどれだけ効率的に稼いでいるかを示すROAを見ることで、利益が本業の実力によるものなのかも判断できます。

複数の指標を組み合わせれば、企業の収益性と安全性のバランスを立体的に把握でき、より確かな投資判断に繋がります。

まとめ|ROE(自己資本利益率)を理解して投資に役立てよう

ROEは、株主から預かったお金を使って、企業がどれだけ上手に利益を生み出したかを示す、投資家にとって非常に心強い味方となる指標です。

ただし、本記事で繰り返しお伝えした通り、ROEの数字だけを鵜呑みにせず、その背景を理解することが重要です。

なぜその数値になっているのか、過去からの変化はどうなっているのか、といった多角的な視点を持つと、企業の真の価値を見抜けるでしょう。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

金融ライター

2016年大手証券会社に入社、2018年に最大手オンライン証券会社に入社し、機関投資家部門(ホールセール)を立ち上げ、翌年2019年には同社シンガポール拠点設立。2022年より日系証券会社の運用部にてポートフォリオマネジャーの経験を得て以降、一貫して運用業務に従事。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)