「アルゴリズム取引」という言葉をニュースや投資アプリで見かけたことはありませんか?

これまで主に金融機関やプロ投資家の間で使われてきましたが、今では個人投資家にも広がりを見せています。本記事では、アルゴリズム取引の基本的な仕組みや種類、メリットとリスク、そして初心者がどのように取り入れていけるのかをわかりやすく解説します。

アルゴリズム取引とは、プログラムで売買を自動実行する手法

個人投資家には難しそうに見えるかもしれませんが、アルゴリズム取引とは、あらかじめ設定したルールに基づき自動で売買を行う仕組みのことです。

具体的には、株価や出来高などの市場データをもとに、コンピュータが売買のタイミングを判断して自動で取引を実行します。たとえば、「株価が1,000円を超えたら買い」「950円を下回ったら売り」といったシンプルなルールに加え、株価チャート分析やファンダメンタルズ分析、決算発表内容を条件とした売買ルールを設定することも可能です。

さらに最近では、アイスバーグ注文やスライス注文など、より高度な発注方法に対応できる証券会社も増えてきました。

この仕組みによって、人間が画面を見続ける必要はなく、判断の遅れや迷いを排除できます。プログラムは感情に左右されないため、冷静で一貫した取引が可能になるのも大きな特徴です。

近年では、証券会社が提供する選択式のツールを使えば、プログラミングの知識がなくても簡単な発注アルゴリズム取引を利用できるようになってきています。難解なものではなく、むしろ投資初心者が安定した判断力を身につけるための有効な方法として活用できるでしょう。

アルゴリズム取引は自動売買とは似て非なるもの

「アルゴリズム取引って自動売買のこと?」と思う方も多いですが、両者は重なる部分がありつつも本質的には異なる概念です。

自動売買とは、人の手を介さずシステムが取引を自動で行う仕組み全般を指します。一方でアルゴリズム取引は、その自動性を支える「売買ルール」そのものに焦点を当てた手法です。

言い換えると、自動売買は「車が自動で走ること」、アルゴリズム取引は「その車がどのルートを通り、どのように速度を調整するかを決めるナビゲーション」のようなイメージです。

この違いを理解せずに「アルゴリズム取引=自動で儲かる仕組み」と考えるのは危険です。アルゴリズムは設定したルールに忠実に従うだけなので、ルール自体が不適切であれば損失を拡大させる可能性もあります。重要なのは、取引の自動化とその背景にあるルール設計を明確に切り分けて考えることです。

アルゴリズム取引金融業界では当たり前に使われている

多くの初心者にとっては馴染みが薄いかもしれませんが、機関投資家や証券会社ではアルゴリズム取引がすでに日常的に使われています。大口の注文を扱う機関投資家にとって、アルゴリズム取引は欠かせないツールといえます。

例えば「VWAP(出来高加重平均価格)」や「TWAP(時間加重平均価格)」の戦略では、大量の注文を分割して市場に与える影響を抑え、価格を大きく動かすことなく効率的に取引を成立させることができます。

また、ミリ秒単位で売買を繰り返す「高頻度取引(HFT)」や、市場間の価格差を狙う「裁定取引(アービトラージ)」も代表的な活用例です。これらは人間には不可能なスピードと正確さで取引を行い、一般的には市場全体の効率性を高める働きもあります。ただし、市場によっては一時的に価格変動を大きくする場合もあります。

こうした背景から、今日の市場ではアルゴリズム取引が株価形成に少なからず影響しており、個人投資家が日々目にする値動きにも関わっていることがあります。

戦略によって異なるアルゴリズム取引の種類

アルゴリズム取引といっても、目的や市場環境に応じてさまざまな戦略タイプが存在します。

トレンドフォロー(順張り型)

代表的な手法の一つが「トレンドフォロー(順張り型)」です。移動平均線や価格のブレイクアウトを基準に、相場の流れに沿って売買を行います。価格が上抜ければ買い、下抜ければ売りのシグナルが出されるため、初心者にも理解しやすい手法です。

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

逆張り型

一方、「逆張り型」は価格が行き過ぎた場面で反発を狙う方法です。RSIやボリンジャーバンドなどを指標に「買われすぎ」「売られすぎ」を判断し、取引します。利益を得やすい一方で失敗すると損失も大きくなるため、リスク管理が重要です。

[関連]ボリンジャーバンドの見方・設定方法、実際の売買手法をアナリストが解説!

「VWAP型」「TWAP型」

さらに「VWAP型」「TWAP型」は、機関投資家が大量注文を効率的に執行するための戦略です。「裁定取引型」では、市場や金融商品の価格差を利用して瞬時に利益を狙います。

このように、アルゴリズム取引は一つの手法に限らず、目的や環境に応じた複数の戦略の集合体です。自分に合った戦略を選ぶことが、実践への第一歩になります。

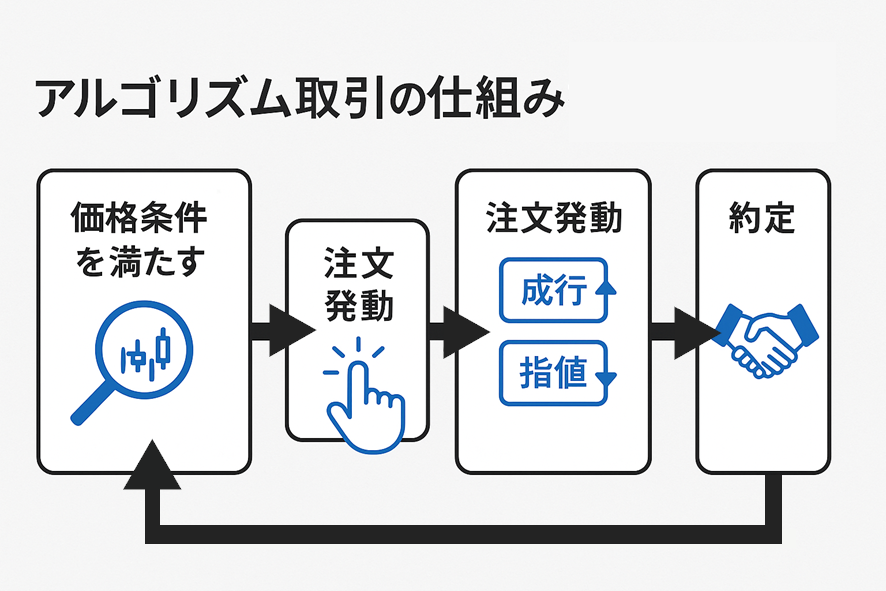

アルゴリズム取引の仕組みを図解で理解する

アルゴリズム取引の基本的な流れはシンプルです。

例えば「株価が1000円を超えたら買い、950円を下回ったら売る」といったルールを設定すれば、プログラムはその条件を常にチェックし、瞬時に取引を実行します。

この仕組みにより、人間がチャートを見続ける必要はなく、取引の遅れや迷いを防げます。

高度なアルゴリズムでは複数の条件や市場全体の流動性を組み込むこともありますが、基本は「監視・判定・発注・約定」の繰り返しです。 複雑に見える取引も、このシンプルなサイクルの上に成り立ちます。

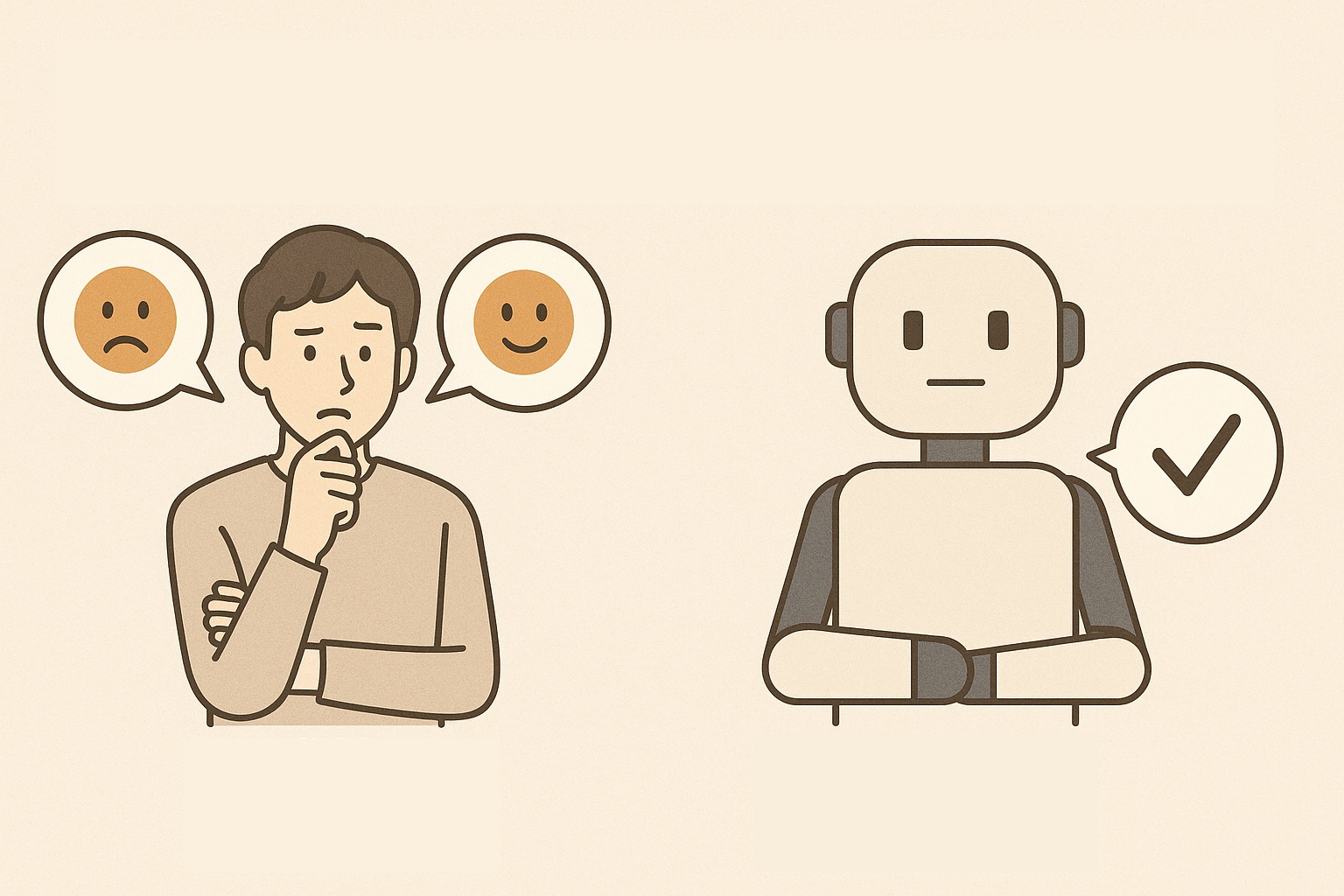

アルゴリズム取引最大のメリットは感情を排した一貫性ある取引

アルゴリズム取引の最大の強みは、感情による判断のブレを排除し、あらかじめ決めたルールに従って淡々と取引できる点です。

投資で難しいのは、むしろ市場よりも自分自身の感情をコントロールすることだとよく言われます。

損失が出ると「もう少し待てば戻るかもしれない」と損切りを先延ばしにして塩漬けにしてしまいがちですし、利益が出ると「もっと伸びるはず」と利確のタイミングを逃すことも少なくありません。

こうした感情による判断の揺れは、結果として資金を減らす大きな原因になり得ます。

ここでアルゴリズム取引の出番です。

あらかじめ設定した損切りや利確のルールを忠実に実行するため、迷いやためらいに左右されず、冷静に取引を続けられます。

特に「損切りをためらってしまい、気づけば含み損が膨らんでいる…」という投資家にとって、アルゴリズムは心理的なサポートとして強力な味方になるでしょう。

感情に振り回されず、一貫した取引を続けられること――

これこそが、アルゴリズム取引の最大の魅力です。

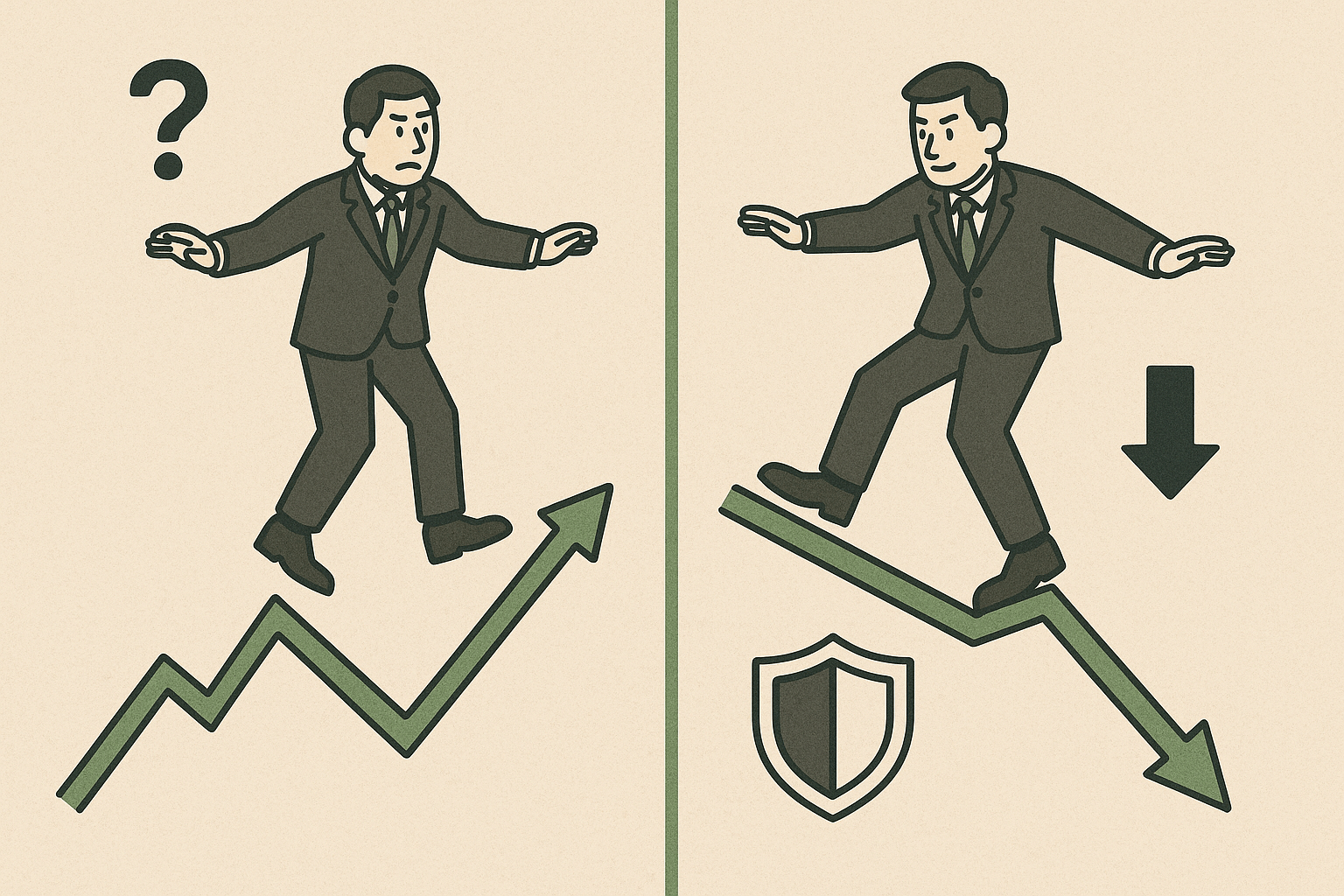

アルゴリズム取引は“勝てるかどうか”よりも“負けにくくする仕組み”

投資で重要なのは、必ずしも「勝ち続けること」ではなく、むしろ「大きく負けないこと」だといわれます。どんな戦略でも100%勝つことはできませんが、損失を小さく抑えることで、長期的には資金を守りながら増やすことが可能です。

アルゴリズム取引の最大の強みは、感情的な判断ミスを排除し、あらかじめ決めたルールに従って淡々と取引できる点にあります。損切りや利確のラインを徹底することで、トータルでの損益を安定させやすくなります。1回1回の勝ち負けに左右されず、「期待値の積み重ね」に基づいて運用できるのも特徴です。

つまり、アルゴリズム取引は勝ちを保証する仕組みではなく、負けをコントロールする仕組みだと考えるほうが現実的です。この考え方を理解することで、感情に振り回されず一貫した取引ができるようになり、初心者でも資金を守りながら投資を続けやすくなります。

アルゴリズム取引は過信と依存によるリスクもある

一方でアルゴリズム取引は万能ではなく、状況によってはリスク要因にもなり得ることを理解しておく必要があります。

まず、市場環境が急変した場合には、想定外の値動きによって設定したルールが機能しにくくなることがあります。

リーマンショックやコロナショックのような大きな相場変動では、過去データに基づいたアルゴリズムでも損失を避けられないことがありました。

また、過去のデータに合わせすぎた戦略は、実際の市場で期待通りに機能しないことも少なくありません。これを「過剰最適化(オーバーフィッティング)」と呼びます。

さらに、システム依存が強くなると市場を学ぶ姿勢が薄れ、いざというときに柔軟な対応が難しくなる可能性もあります。加えて、システムの不具合や誤動作によって思わぬ損失が生じることも考えられます。

このように、アルゴリズム取引は非常に便利なツールである一方、過信や依存には注意が必要です。

定期的な検証や条件の見直しを行い、「完璧ではない」という前提を意識することで、リスクを抑えながら活用できるでしょう。

初心者でも使えるアルゴリズム取引の入り口

難しそうと思いがちですが、近年は個人でも簡単に使えるアルゴリズム取引ツールが増えています。証券会社が提供する選択式のアルゴ注文や、画面の案内に従って条件を設定するだけで発注できるツールなど、プログラミングの知識がなくても利用可能です。

こうしたツールは、決して取引のプロだけが使うものではありません。むしろ、投資初心者が一貫性のある判断を身につけ、感情に左右されずに取引を続けるための入り口として活用できます。例えば、損切りや利確の条件をあらかじめ設定することで、迷いやためらいに左右されずに売買を実行できるのは大きなメリットです。

トレスタのようなサービスでは、選択式アルゴリズムを使って簡単に取引を補助することができます。初心者でも取引の一貫性を保ちつつ、自分の投資スタイルに合わせた運用を試すことができるため、「自分にはまだ早い」と思っていた方にも実践のきっかけになり得ます。

[関連]今や世界の常識!スマホアプリ『Trade Stand(トレスタ)』で日米株の“自動売買”を無料体験

アルゴリズム取引のよくある誤解とその注意点

アルゴリズム取引に関しては、「放置すれば勝てる」「AIが全部やってくれる」といった誤解が多く存在します。

確かに便利な面はありますが、過信すると思わぬ損失につながることがあります。特に注意したいのは、市場の急変や予期せぬ暴騰・暴落です。

アルゴリズム取引は単なる自動売買とは異なり、株価だけでなく出来高や決算情報などの市場データを分析して売買判断を行える点が特徴です。

しかし、リーマンショックやコロナショックのような過去のデータからでは想定が難しい急変相場においては、過去データや設定ルールを前提とした取引でも損失を避けられない場合があります。

市場が急激に動くと、設定した損切りや利確のルールが十分に機能しないこともあるため注意が必要です。

さらに、全ての戦略が誰にでも、どんな銘柄においても同じように機能するわけではありません。資金量や銘柄の流動性、取引環境によって結果は異なり、個人投資家と機関投資家で差が出ることも少なくないといわれています。

アルゴリズム取引はあくまで「設定したルールに基づき市場データを分析して取引するツール」です。

魔法のように損失を防ぐものではありません。その特性を理解し、定期的に条件や戦略を見直すことが、安定した運用につながるポイントだと考えられます。

まとめ

アルゴリズム取引とは、あらかじめ設定したルールに基づき、市場データを分析して自動で売買を行う仕組みです。人間が常に画面を監視する必要はなく、感情に左右されず一貫した取引が可能になります。もともとは機関投資家に活用されてきましたが、今では証券会社のツールを通じて個人投資家でも利用できるようになりました。

戦略には、相場の流れに従うトレンドフォローや反発を狙う逆張り、大口注文を効率的に処理するVWAP・TWAP、瞬時に差益を狙う裁定取引などがあります。目的や環境に応じて選び分けることが前提です。

ただし、急変動やシステム障害によりルールが機能しない場合もあり、過去データに最適化しすぎた戦略は実運用で成果を出せないことがあります。

アルゴリズム取引は「勝ち続ける仕組み」ではなく、「負けを抑える仕組み」と理解するのが現実的です。

感情に振り回されず、冷静な取引を続けられること――

それが最大の強みなのではないでしょうか。

執筆者情報

株式会社ナレッジクリエイション 代表取締役

個人投資家向けアルゴリズム取引の識者として各種メディアに掲載される。 金融業界に携わることを目標に法政大学に入学するも「金融とITの融合」の必要性を痛感しプログラム開発を独学で学びエンジニアとして活躍。 その後、大手BtoC投資顧問会社に入社しデータアナリストを経て、トレードシステム開発部門責任者として「金融とITの融合」に取り組む。2019年に独立し、現在は現役のエンジニアや個人投資家向けのアルゴリズム取引の識者として活躍中。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)