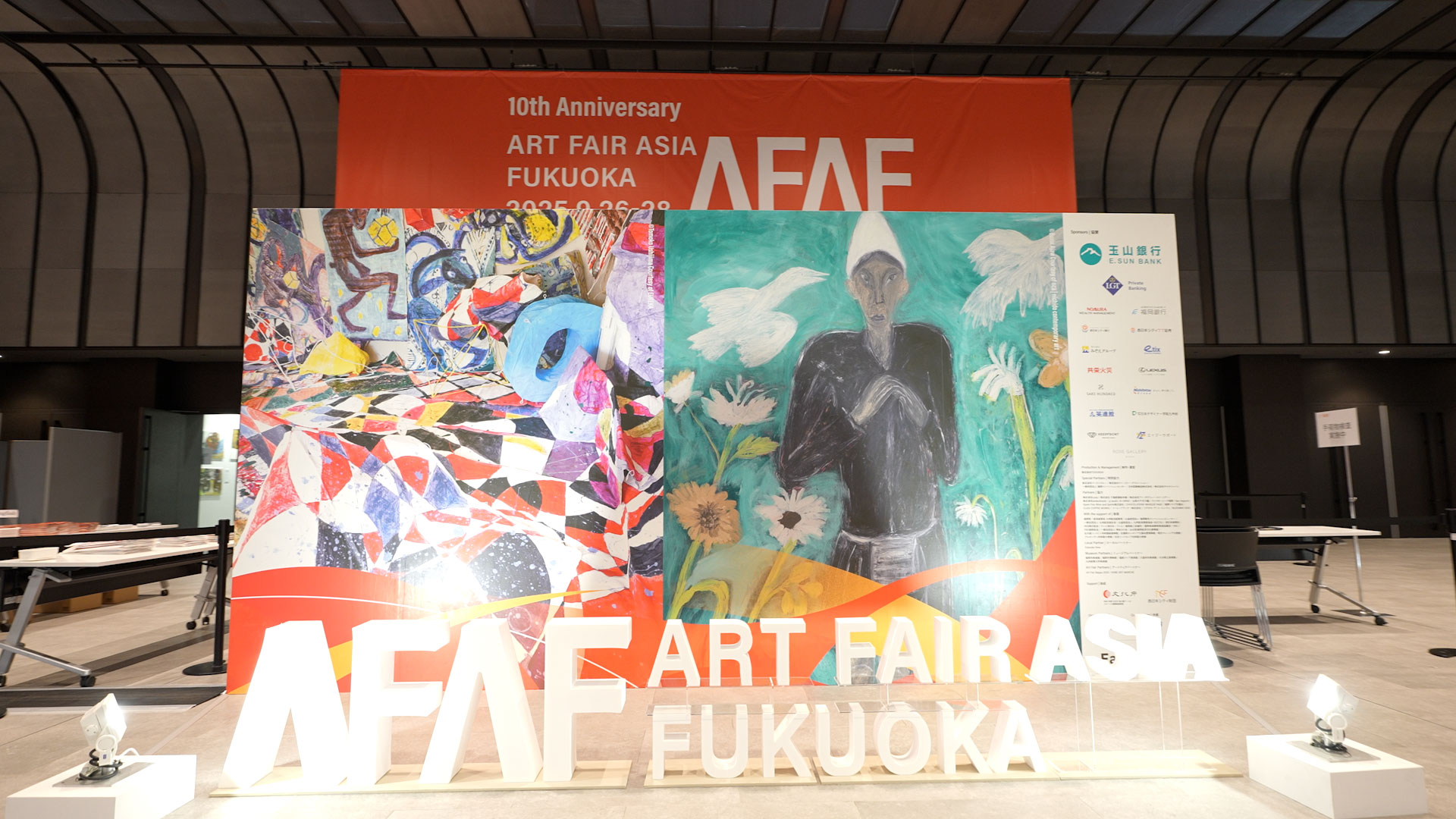

福岡市を拠点に日本とアジアを結ぶ現代アートの祭典「アートフェアアジア福岡(AFAF)」が、今年で10周年を迎えました。

会場には国内外から多くのギャラリーやアーティストが集まり、現代アートの魅力や価値を通じて新しい投資のあり方を考えるきっかけにもなっています。

今回はアートフェアアジア福岡の創設メンバーや注目アーティストにお話しを聞き、アート投資の魅力や市場の可能性について探ります。

現代美術の祭典アートフェアアジア福岡(AFAF)2025

日本とアジアをつなぐ現代アートの架け橋として注目を集める「アートフェアアジア福岡 2025」が、9月26日(金)から28日(日)の3日間、マリンメッセ福岡B館で開催されました。

会場には100を超えるブースが一堂に集結。アートに詳しい人はもちろん、初心者の方でも楽しめるよう、「見る」「買う」「体験する」の3つの切り口でアートの魅力を存分に味わえる企画が多く並びました。

今年は「アジア」と「福岡・九州」をテーマに会場を構成しており、国内外のアーティストやギャラリーが集い、地域を超えた交流の場となりました。

▼アートフェアアジア福岡(AFAF)2025の詳細情報

| 開催日 | VIP View:9/25(木) Public View:9/26(金) から9/28(日)まで |

| 開催時間 | VIP View:13:00~19:00 Public View:11:00~19:00(最終日のみ18:00まで) |

| 開催場所 | マリンメッセ福岡B館 |

| 公式サイト | https://artfair.asia/ |

| 公式SNS |    |

森田 俊一郎|AFAF10年の軌跡と現代アート投資の可能性

プロフィール

Gallery MORYTA代表。福岡市・けやき通りに1991年オープンしたギャラリーモリタでは、企画展のみならずトークイベントや音楽ライブ、パフォーマンスなど多彩な試みを実施。作品と鑑賞者の間に生まれる空気を大切にし、創造が育まれる場としての文化拠点を提供している。森田俊一郎はアートフェアアジア福岡(AFAF)の創設者のひとりで、第1回から出展を続けている。

――アートフェアアジア福岡(AFAF)が10周年を迎えた今の心境をお聞かせください。

立ち上げの頃は、ホテルフェアの延長のような小さなイベントだったので、まさか10年も続くとは思っていませんでした。

でも気づけば、多くの人たちの力で少しずつ大きくなり、いまの規模に育っていました。自分でも不思議な気持ちです。

ただ一方で、日本全体を見ると現代アートはまだ完全に根づいていません。

だからこそ、福岡が“日本の現代アートの窓口”になっていく可能性を感じています。

――アート投資の考え方や魅力について教えてください。

「アートと投資」「アートとお金」って、日本人にとってはあまり馴染みのない考え方だったと思うんです。

その結果、世界に比べて日本の現代アート市場は小さい。でも、小さいからこそ可能性は大きいんですよ。

アートの中でも投資として考えられる作品と、単なるインテリアの域を出ない作品があります。投資として成立する作品は、日本だけでなく「世界と価値観を共有できるもの」を選ぶことが大事です。

これまで日本では、流行やお金を追いすぎてアートの本質を見失ってきたこともあります。

だからセンスや才能、見識を持って作品を見極めることが必要で、それはアートだけでなく人生の判断にもつながると思っています。そういうきっかけになる場になれば嬉しいですね。

山本尚志|ギャラリーと作家の関係から考える書道アートの価値と投資

プロフィール

1969年7月22日生まれ、広島県広島市出身。幼少期に書道の世界に入り、東京学芸大学で書道を専攻。国内外で個展やグループ展を開催し、書道アートの可能性を広げる活動を展開。ギャラリストと作家の関係を重視し、現代アート書道の発展に寄与している。

――アートフェアアジア福岡(AFAF)が10周年を迎えた感想をお願いします。

AFAFさんからは「アジアのハブになりたい」という強い思いを感じますね。

実際に海外のギャラリーやアーティストが参加していて、福岡という地にアートが根付いているのを感じます。

東京のアートフェアにはない独特の雰囲気があって、それも魅力のひとつだと思います。

――アート書道の広がりについてどう見ていますか?

東京画廊+BTAPから出展しているAyako Someyaさんは、このフェアの顔になりつつある存在ですね。

それから南岳杲雲さんも、南城美術さんのブースで作品を出していて、ギャラリストがしっかり支えれば書道も売れるんだということを証明してくれています。

さらに田中岳舟くんという若手の注目株もいます。4箇所で展覧会を行い、勢力的に活動している姿は、書道の未来を考える上でもとても心強いです。

――アート投資の観点から見た考え方を教えてください。

アートが投資になるかどうかは、アーティストとギャラリーの関係にかかっていると思います。

一時的に値が上がっても、作家が亡くなったり活動をやめたりすると価値が下がることもあります。

そうならないためには、ギャラリーが作家をしっかり守り、育てていくことが大事です。

ギャラリーと作家が一体となって作品を残していけば、国際的な舞台に出ても値段が下がりにくく、確かな資産になります。

――アート投資で気を付けている点はありますか?

何かの模倣をしていたり、何かの影響が強すぎる作家には注意しています。

一見オリジナルに見えても、実は誰かの模倣だったということが後から分かる場合があります。

日本では問題なくても、海外に出ると評価されないこともあります。だから、作家の実力や功績をしっかりチェックすることが大事です。

コレクターもどの作家が伸びるのか見極める責任があります。きちんと評価されている作家の作品を選ぶことが、アート投資では重要ですね。

奥田雄太|作家活動と作品選びから考える現代アート投資

プロフィール

1987年6月12日生まれ、愛知県犬山市出身。ファッションブランドでデザイナーとして活動。実践の中で表現の可能性をさらに追求するため、2016年にアーティストへと転向し、新たな創作の道を歩み始めた。代表作「ブレインパレット」シリーズなど偶然性と創造性を融合した作品で注目を集める。

――まずは自己紹介をお願いします。

もともとは洋服のデザイナーをしていましたが、いまは絵描きとして活動して10年になります。

お花や動物、ポートレート、そして今回展示している「ブレインパレット」シリーズなど、さまざまなテーマで作品を制作しています。

――「ブレインパレット」シリーズはどんな作品ですか?

このシリーズは、僕が花の絵を描く過程で必要になる作品です。

例えば絵の具に紙を巻いて、何色が出るかわからない状態でキャンバスの上に落とします。

それを混色していくことで、自分が意図しない色味や偶然生まれるテクスチャーを出し、自分の技術だけでは生み出せない偶然の要素を作品に取り入れ、新しい発見や偶然性を見つける場になっています。

ドロッピングやストロークなどの技法を試す“マスター作品”として、このブレインパレットから次の作品が生まれていくイメージですね。

お花や動物のシリーズのように明確なコンセプトを持つ作品とは違い、あえてコンセプトを持たず、空っぽの状態で偶然性をどう見つけるかが重要な作品になっています。

――アート投資の観点で、作品を選ぶ際に意識していることは?

現代アートにはどうしても投資的な側面があります。ただ僕は“投資”というより“付加価値”という言葉の方がしっくりきますね。

付加価値には、作家が活動しているプライマリー(一次流通)の価値と、作品が人から人へ渡ることで生まれるセカンダリー(二次流通)の価値があります。

セカンダリーの価値は、株式のように人の手を渡ることでレアリティが生まれ、価格や履歴に影響します。

だから、まだ誰も知らない状態から認知され、市場に出て初めて価値が形成されるんです。

そのため、アートを楽しみつつ投資の側面も考えるなら、プライマリーの作家活動をよく見て、どんなブランドとコラボしているか、年間どれくらい展示しているか、どんなフェアに出ているかなどをチェックします。

さらに作家本人のビジョンや活動姿勢も重要です。「この作家は絶対やめないだろう」「ちゃんと考えて制作している」と感じられるかどうか。それを見極められれば、アート購入はもっと楽しくなると思います。

アートフェアアジア福岡(AFAF)2025のインタビュー動画はこちら

インタビューで感じたアート投資の可能性

今回のインタビューを通して見えてきたのは、現代アート投資の魅力は単なる価格の上下ではなく、作家や作品に宿る価値を見極めることにあるという点です。

森田俊一郎氏は福岡を日本の現代アートの窓口として育てる可能性を語り、山本尚志氏はギャラリーと作家の関係性が作品価値に大きく影響することを強調しました。奥田雄太氏は、プライマリーとセカンダリーの両方の視点から作品の付加価値を理解する重要性を示しています。

3名に共通して感じられるのはアート投資は単なる資産運用ではなく、作品や作家の成長、さらには文化との対話を楽しむ行為であるということです。

まだまだ市場規模の小さい日本現代アートですが、見識を持って作品を選び、長期的に向き合うことで、投資としての可能性は十分に広がるでしょう。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

日本投資機構株式会社

INVEST LEADERSを運営する顧問投資会社「日本投資機構株式会社」の代表取締役を含めたスタッフ及びサポートアナリストの記事を掲載しています。株式投資や金融に纏わる話題は勿論のこと、読者の暮らしや生活を豊かにするトピックスや情報を共有していきます。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)