「赤字企業には手を出すな」とよく言われますが、本当にそうでしょうか?

実は、赤字でも株価が上昇する企業は少なくありません。

赤字といっても、先行投資による一時的なものから、構造的な業績不振まで要因は様々です。

本記事では、「赤字=危険」という固定観念をリセットし、赤字企業の見分け方や投資判断のポイントを、初心者にも分かりやすく解説していきます。

「赤字企業だから投資しない方が良い」は本当!?

赤字企業だからといって、必ずしも投資しない方が良いわけではありません。

実際、赤字企業の株価が大きく上昇した例はいくらでもあります。

先入観を持たずに「どのような赤字か」「将来の可能性はあるか」を見極めることが重要です。

赤字にも「営業赤字」「最終赤字」といった種類がある

企業の赤字は、その種類によって示唆する意味合いが大きく異なるため、一律に判断されるべきではありません。

営業赤字、経常赤字、最終赤字の3つの赤字について、それぞれ見ていきましょう。

[関連]損益計算書(P/L)とは?投資初心者が押さえておきたい決算書の見方をアナリストが解説

営業赤字|事業モデルそのものに課題?

まず、営業赤字は、企業が本業(商品やサービスの販売)から得た利益が、売上原価や販売費、一般管理費などの本業にかかる費用を下回っている状態を指します。

営業赤字が継続している場合、事業モデルそのものに課題がある可能性が懸念されます。

具体的には、競争力が弱い、コストが高すぎる、あるいは市場の需要がないといった根本的な問題がないか、事業内容を深く分析する必要があります。

そのため、早期の改善が見込めない営業赤字は、投資家として警戒すべきと言えます。

経常赤字|借入金の利息負担が大きい?

経常損益は、営業損益に本業以外で継続的に発生する収益や費用(受取利息、支払利息、為替差損益など)を加味したものです。

経常赤字は、企業の通常の活動全体で損失が出ている状態を示します。

営業赤字でなくても、例えば、借入金の利息負担が大きい(財務体質に問題がある)場合や、保有資産からの収益が少ない場合などに経常赤字となります。

したがって、本業は良くても、財務活動などで損失を出し続けている場合は、安定性に欠けると判断されます。

最終赤字|一時的な要因で赤字化する場合も

最終損益(当期純損益)は、経常損益から、一時的な特別な損益(固定資産売却損、災害による損失、リストラ費用など)や税金を差し引いた、企業の最終的な損益です。

最終赤字は、特別な要因によって一度だけ発生する場合があります。

例えば、将来のための大規模な構造改革費用や、一時的な資産の評価損が原因である場合、翌期以降は黒字化する可能性があります。

そのため、最終赤字が一時的なもの(特別損失が原因)であれば、営業利益や経常利益が黒字か、または改善傾向にあれば、投資対象として見極める余地があると判断できます。

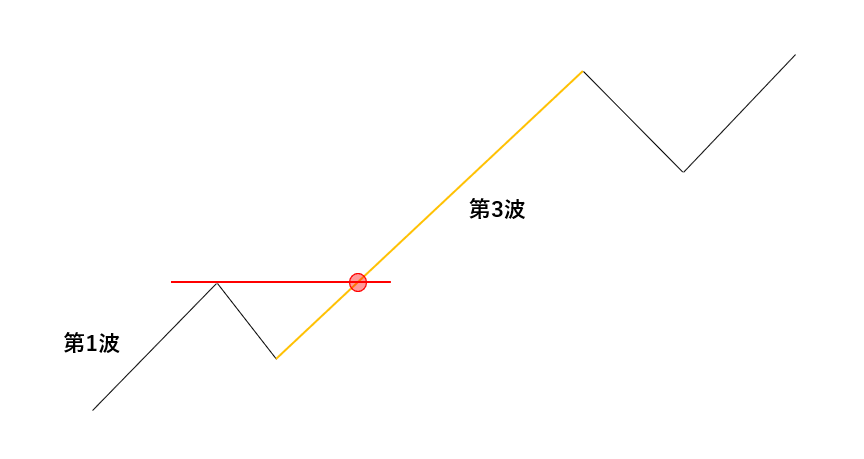

黒字でも株価が下がり、赤字でも株価が上がる理由

株価は「将来の期待」を織り込む性質を持つため、赤字企業であっても市場が将来性を評価すれば上昇します。

一方で、黒字企業でも逆風があったり、企業業績が期待外れであったりすれば、売られてしまいます。

特に市場の期待が強い業界(AI、バイオ、再生可能エネルギーなど)では、赤字でも将来性に期待が集まり、株価が大きく上昇するケースがあります。

▼たとえば、ドローンの開発を手掛けるTerra Droneという会社は、2024年12月12日の安値1,633円から2025年3月21日の高値1万740円まで6.57倍の上昇を見せています。

同社は、拠点の設立や今後の事業拡大に向けた体制強化にコストがかかっており、赤字が続いていました。

しかし、将来的な事業成長への期待から、株価は大きく上昇したのです。

2025年1月には埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故で、ドローンが行方不明となっていたトラックの運転席を発見したため、老朽化したインフラの点検等でのドローン活用に期待が高まりました。

また、自社開発の屋内点検用国産ドローン「Terra Xross 1」を日本・アメリカで同時発売し、業績への寄与も期待されました。

赤字企業でも配当金の支払いは可能!

赤字でも、配当を出す企業は数多く存在します。

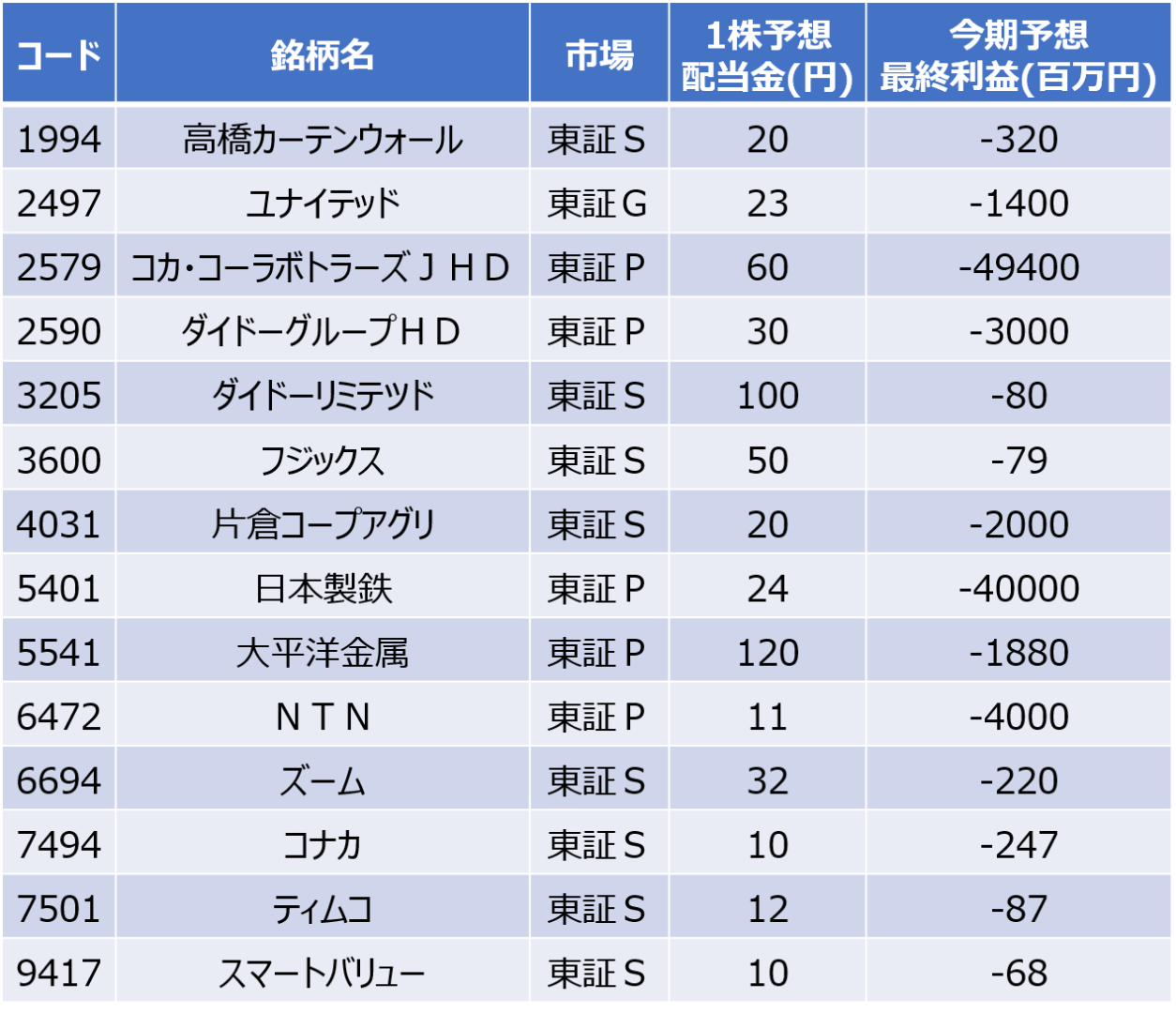

▼たとえば、今期の最終損益が赤字予想にも関わらず、配当を出す予定としている企業をスクリーニングで探すと、14社が該当します。(2025年11月5日時点)

赤字でも過去に積み上げた利益があれば、配当の支払いは可能です。

特に、企業が一時的な要因で赤字に転落した場合、配当を見送って株が大きく売られてしまう事態を嫌い、赤字の期であっても配当を行うケースがよく見られます。

こうした企業は将来的に黒字化し、配当を続けられる可能性が高いです。

一方、黒字化の見通しが立たないのにも関わらず、配当を続けている企業も存在します。

こうした企業はいずれ過去に積み上げた利益が尽きて、配当を辞めざるをなくなってしまう可能性が高いため注意が必要です。

赤字企業の3タイプ|買って良い赤字と危険な赤字の違い

赤字企業へ投資を行う際には、事業の局面、業界構造、資金繰り、ガバナンスの健全性などをよく確認する必要があります。

同じ赤字でも、企業によってその意味は異なるからです。

ここからは、3つの代表的な赤字タイプを整理し、具体例を挙げた上でそれぞれの特徴を解説します。

タイプ①:売上成長中の「投資先行型赤字」

企業が将来の利益を確保するために、先行投資を行って赤字になっている場合があります。

売上が拡大基調にあるものの、新規市場開拓、大規模な研究開発、または優秀な人材採用への投資などが先行しているため赤字になっている状況です。

しかし、成長が軌道に乗れば、売上の伸びに対してコストの伸びが緩やかになるレバレッジが効き、黒字転換時に利益が大きく跳ねる可能性があります。

このタイプは、投資を将来的に回収できる具体的な見込みがあり、経営の安定性を示す自己資本比率が高いほど財務体質が比較的健全な場合が多いです。

たとえば、クラウド型映像プラットフォームの開発・運営を手掛ける【4375】セーフィーは、研究開発費や販売網への投資が先行していた典型例です。

同社は上場以来赤字が続いていましたが、売上高は21年12月期の84億5,600万円から25年12月期には184億円になる見通しと、力強い成長を見せています。

そして、25年12月期上期(1-6月)には、営業損益の赤字幅が大幅に縮小、最終損益は黒字へ転換しました。

自己資本比率も80%台と財務体質が健全であり、成長投資を続けながらも今後は黒字へ転じていく見通しが立ちつつあります。

タイプ②:売上停滞・構造不況型の「ゾンビ企業」

市場環境の悪化などによって、成長見通しが乏しい中で赤字を続けている企業も勿論存在します。

こうした企業は、市場の縮小や競争環境激化で成長が見込めず、赤字が常態化しています。

固定費が高く、コストを下げきれないため、利益改善が困難な場合が多いです。

また、借入金利息や負債負担が重く、キャッシュフローの改善余地が小さい状態にあります。

さらに、ガバナンスの混乱や開示の遅延・不備など致命的なリスクシグナルを伴うケースもあり、ここまで来ると倒産リスクが極めて高いと言えます。

たとえば、【2345】クシムは、主要事業の連結除外により25年10月期第3四半期累計(11-7月)の売上高が前年同期比で約98%減と激減し、構造的な収益源が毀損してしまっています。

さらに、内部統制報告書の「意見不表明」、決算発表の延期などが相次いでおり、ガバナンス面でも深刻な混乱が長期化している典型的な例です。

このような企業は、抜本的な事業再構築がない限り、赤字の常態化と上場廃止や倒産のリスクが続きます。

タイプ③:景気や事業環境で一時的に赤字化した「再生期待型」

本業の事業基盤は堅いものの、外部環境の逆風や一過性のコスト要因で赤字転落している企業も存在します。

景気後退、原材料高騰、為替変動、あるいは突発的なコストなどで赤字化しているのが特徴です。

しかし、コスト調整や構造改革の効果によって、環境が好転すれば再成長できるポテンシャルを持っています。

赤字期間が限定的であり、将来性を見込んで外部環境が底を打つ前に早めに買っておくと、リターンが大きい可能性があります。

たとえば、リチウムイオン電池セパレーターの専業メーカーの【6619】ダブル・スコープは、EV需要の鈍化という外部環境の逆風と、韓国子会社の連結除外という一過性の要因が重なり、26年1月期上期(2-7月)に大幅な損失を計上しました。

しかし、同社はセパレータに依存しないイオン交換膜事業を新領域として本格化させ、すでにPOSCO Argentina向けに長期供給契約を締結しています。

EVサイクルの回復と新規事業の立ち上がりが重なれば、黒字復帰のシナリオが描きやすく、再生期待が高いタイプです。

赤字株は評価される前に安く買えて、大化けを狙える!

赤字株投資の魅力は、市場がまだ期待していない段階で仕込める点にあります。

多くの投資家は安定した黒字企業を選ぶため、赤字企業は株価が割安に放置されがちです。

この安い価格で仕込んだ後に、事業の再生や黒字化が実現すれば、大きなリターンを得られる可能性があります。

実際に黒字転換をきっかけに株価が大化けした銘柄も少なくありません。

たとえば、液晶用ガラス基板の加工事業を手掛けていた【5216】倉元製作所は、同事業を縮小し、ロボット・太陽電池・半導体などの新規事業の育成に舵を切りました。

不採算事業の縮小と新規事業の収益寄与によって、24年12月期には営業損益が11期ぶりの黒字に。

これを好感して、株価は2024年2月16日の安値73円から、同年6月13日の高値658円まで9倍超の上昇を見せました。

赤字企業へ投資をする際に注意すべきリスクとは?

赤字企業は、将来的な黒字化によって株価が大きく上昇する余地があります。

一方で、場合によっては倒産や上場廃止に至ってしまうリスクも伴います。

そこでここからは、リスクを抑えるためのポイントを解説します。

倒産・上場廃止リスクをチェック

赤字が長期化すると、倒産や上場廃止の危険性が無視できなくなります。

債務返済が不能になったり、資金繰りが悪化したりして、一気に債務超過や倒産に至る可能性があります。

上場企業であっても、数期連続で赤字を計上するなど、上場維持の要件を満たせなくなると上場廃止の危機に直面します。

倒産・上場廃止リスクを抑えるためには、まず直近の決算短信で現預金の残高や、企業の現金の流れが分かるキャッシュフロー計算書を確認するのが良いでしょう。

赤字が続いても耐えられる体力があるかを判断する手掛かりとなります。

特に、営業キャッシュフローがプラスかどうかは重要なポイントです。

会計上の赤字であっても、本業で継続的に現金を稼げていれば、当面の倒産リスクは低いと考えられます。

財務悪化による増資や希薄化リスクを意識

赤字企業は、資金不足を補うために新しい株を発行して資金を集めやすくなります(増資)。

この増資により発行株式数が増えると、すでに発行されている株式の価値が薄まってしまう(希薄化)リスクが発生します。

増資のニュースは、株価急落の要因となる場合が非常に多いです。

増資のリスクを抑えるためには、過去に頻繁に増資を行っていないか確認し、増資をしていた場合には、目的が運転資金の補填ではないかを厳しくチェックするのが良いでしょう。

直近で資金を調達したばかりで、現金に余裕がある場合にも、増資のリスクは比較的低いと考えられます。

赤字企業に使える評価指標

株価の割安・割高を評価する際に頻繁に用いられる指標であるPER(株価収益率)は、赤字企業では機能しません。

そこで、代わりになる指標とその使い方・注意点を把握しておきましょう。

なぜ赤字企業ではPER(株価収益率)が機能しないのか

PER(株価収益率)は「株価が利益の何倍か」を見る指標ですが、純利益が赤字(マイナス)だと分母がマイナスになり、指標として意味をなさなくなります。

したがって、「割安」「割高」の判断に使えず、赤字企業への評価軸として使えません。

[関連]PER(株価収益率)とは?意味や日本株と米国株における目安、活用方法を徹底解説

PSR(株価売上高倍率)やPBR(純資産倍率)は使えるが注意点も

赤字企業を評価するためには、利益ではなく「売上」や「資産」に着目した指標を活用する必要があります。

具体的には、PSR(株価売上高倍率)とPBR(純資産倍率)の2つが挙げられます。

PSR(株価売上高倍率)は、売上の規模に対して株価がどう評価されているかを見る指標で、特に成長中の企業に対して有効です。

PSRを黒字化の予測とセットで使うことで、企業の将来性を見積もるのに役立ちます。

ただし、売上が大きく見えても、コストが多すぎて利益率が低い会社はいつまでも黒字化できないリスクがある点に注意が必要です。

一方、PBR(純資産倍率)は、会社が持っている資産(現金や不動産)の価値に対して株価が評価されているかを見る指標です。

PBRが1倍を割っている場合は、会社の資産価値よりも株価が安いと判断できます。

しかし、赤字が続くと、その資産が減ってしまう(純資産が毀損する)ため、将来的にPBRの評価も下がる可能性がある点には注意が必要です。

これらの指標を活用しつつも、将来の予想やキャッシュフロー、成長性といった他の重要な情報と組み合わせて総合的に判断しましょう。

[関連]PBR(株価純資産倍率)とは?業種別の目安や計算式、投資での活用術をプロが解説!

有望な赤字企業の探し方|財務と成長性の両面をチェック

赤字株を投資先として検討する際には、資金が尽きるリスク(財務)と黒字になる可能性(成長力)のチェックが不可欠です。

具体的に何を見るべきかを解説していきます。

営業キャッシュフローが黒字か?

本業で現金を稼げているかを示す営業キャッシュフローは、投資判断の際の重要な指標となります。

会計上の利益が赤字でも、営業キャッシュフローがプラスであれば、事業モデル自体は健全である可能性が高く、当面の資金繰りにも余裕があると考えられます。

現預金残高と自己資本比率

赤字が続いてもどれだけ耐えられるかという会社の体力を見る上では、現預金残高と自己資本比率が参考になります。

現預金が潤沢であり、自己資本比率が高い(借金が少ない)企業は、赤字が多少続いても持ち堪えられると考えられます。

逆に、借金が多い企業はリスクが非常に高いと判断できます。

[関連]自己資本比率の目安は?株式投資で倒産リスクを回避するための見方と使い方

売上高は伸びているか?

売上が伸びていれば、そのビジネスが市場に受け入れられており、将来黒字になる可能性が高いと考えられます。

前年より売上が伸びているかや、受注残が増えているかを確認しましょう。

売上成長が止まっている赤字企業は、ゾンビ企業化のリスクが高いと判断されます。

成長市場に属しているか(SaaS、再エネ、AIなど)

その企業が事業を展開する市場全体が、AIや再生エネルギーといった将来的に大きく伸びるテーマであるかも重要です。

市場全体の追い風を受けられれば、黒字化のハードルが低くなります。

また、他社には真似できない参入障壁を持っているかもチェックしましょう。

[関連]AI関連銘柄がアツい!過去の急騰銘柄と今注目の有望企業を紹介

[関連]再生可能エネルギー関連株を徹底解説|投資初心者が押さえるべき注目企業

もうすぐ黒字転換!?赤字企業はいつ買うべき?

黒字転換が具体的な時期として見えてきたタイミングで、赤字企業の株を買えば、リスクを抑えて、大きなリターンを狙えます。

ここからは、何に注目すれば黒字転換が近い銘柄を見つけられるのかを考えていきましょう。

増収基調の成長株における黒字化ガイダンスに注目

会社が「来期は黒字になる」「下半期には黒字化する」といった明確な予想(ガイダンス)を発表した局面は、株価が大きく動くチャンスです。

ガイダンス発表時に株価が先回りして上昇し、その後の決算で実績確認が進むと再度見直し買いが入るパターンもよく見られます。

こうした局面では、売上総利益率の改善や原価率・販管費率の頭打ちが見られ、同時に営業キャッシュフローの黒字化が見え始めます。

構造改革が進み、復活するタイミングがチャンスに

設備の整理、余計な資産売却、コストカットといった改革が目立ち始めた段階で、マーケットは赤字企業を見直し始めます。

不採算事業からの撤退や統合、価格戦略の見直し、物流やサプライチェーンの再設計が進むと損益分岐点が下がり、黒字化が現実味を帯びます。

取締役会の刷新やインセンティブ設計の変更、ROE(自己資本利益率)の目標やPBR(株価純資産倍率)1倍超の明言など、資本効率のコミットも再評価のきっかけとなります。

[関連]ROE(自己資本利益率)とは?|計算式や目安を株式投資で使えるようにプロが徹底解説

まとめ|その企業の赤字、実はチャンスかも!!

「赤字企業だから絶対に投資しない」という短絡的な判断は、大きなリターンの機会を逃している可能性があります。

重要なのは、その赤字が未来への成長投資によるものなのか、それとも構造的な問題なのかの理解です。

投資判断を下す際は財務基盤とキャッシュフローを冷静に確認し、V字回復の可能性や成長性の有無を判断していきましょう。

また、「赤字企業の分析は難しい」「リスクを抑えつつ、有望な銘柄を効率良く見つけたい」という場合には、プロの視点を取り入れるのが近道です。

銘柄分析に自信がない方や、時間がない方のために、アナリストが財務・成長性の両面から厳選した銘柄を無料でご紹介しています。

以下のフォームからお受け取りいただけますので、是非銘柄情報も確認してみてください。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

金融ライター

2016年大手証券会社に入社、2018年に最大手オンライン証券会社に入社し、機関投資家部門(ホールセール)を立ち上げ、翌年2019年には同社シンガポール拠点設立。2022年より日系証券会社の運用部にてポートフォリオマネジャーの経験を得て以降、一貫して運用業務に従事。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)