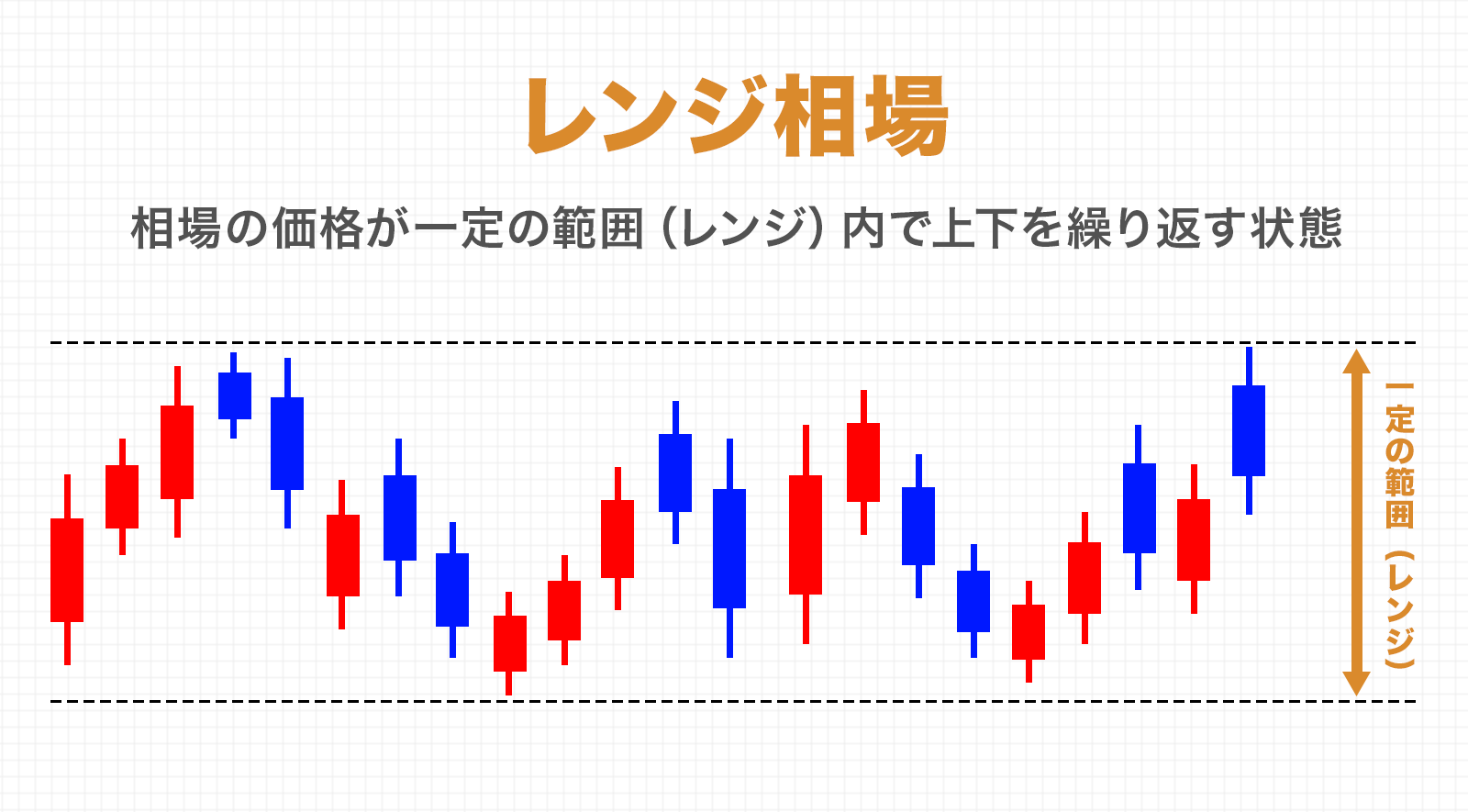

株式市場では、明確な上昇や下落のトレンドが続く時期もあれば、方向感のない“横ばい”の動きが続く時期もあります。こうした、一定の価格帯の中で上下を繰り返す状態を「レンジ相場」と呼びます。

一見すると退屈に見えるレンジ相場ですが状況を正しく理解し、適切な戦略をとることで、冷静かつ再現性の高い投資判断を下せるようになります。

本記事では、レンジ相場の仕組みや特徴、そして実践に役立つ投資戦略までを、わかりやすく解説します。

レンジ相場とは価格が一定の範囲で上下に推移する相場

「レンジ相場」とは、価格が明確な上昇・下降トレンドを描かず、一定の高値・安値の範囲(レンジ)の中で上下を繰り返す状態を指します。ボックス相場や往来相場、もみ合いと呼ばれることもあります。

例えば、株価が1,000円〜1,100円の間を何週間にも渡って上下していて、明確な上昇も下降もしていないような相場がレンジ相場です。

このような局面では、投資家の心理が拮抗し、「この価格帯が適正水準」と見なされているケースが多く見られます。

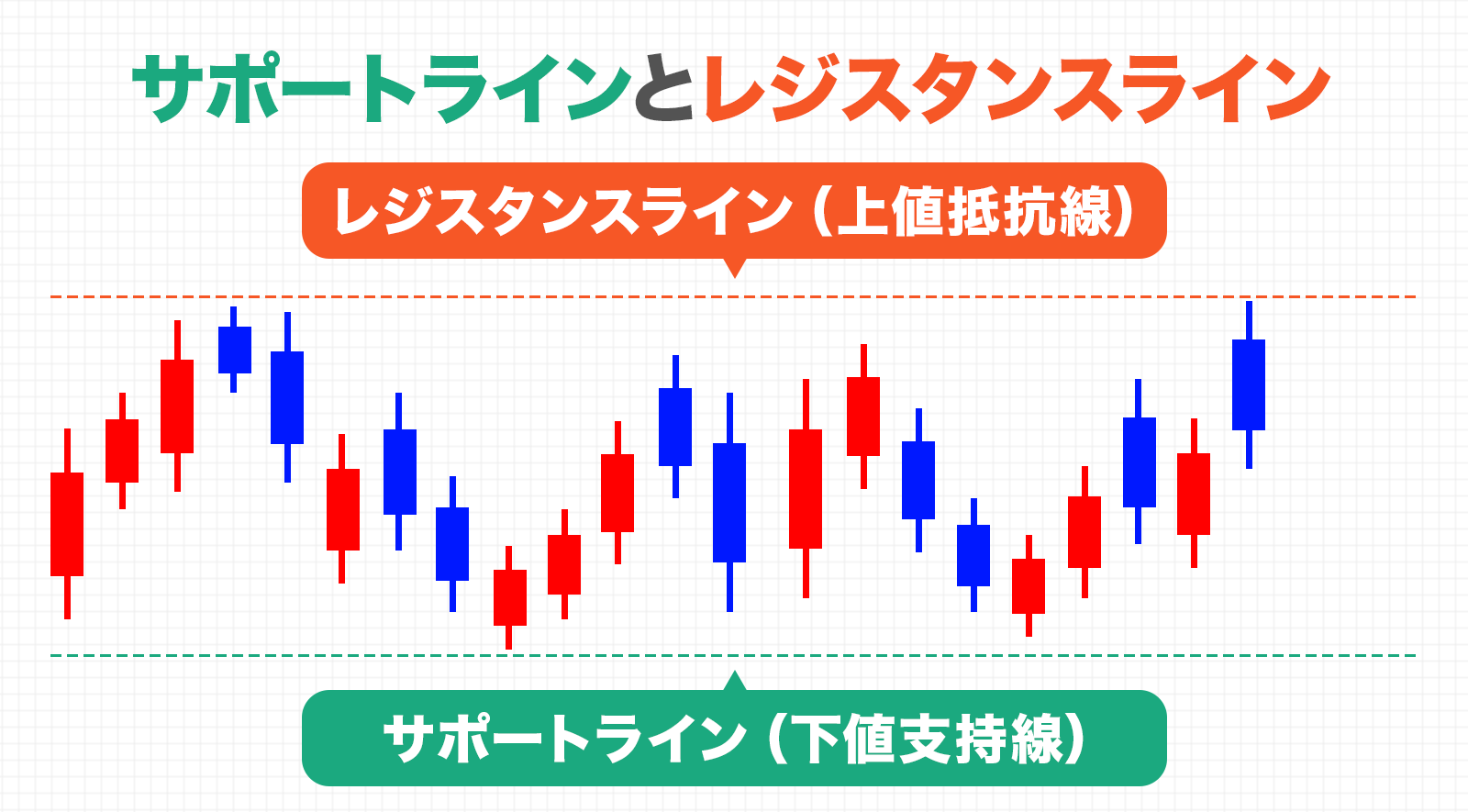

レンジ相場ではサポート・レジスタンスラインが明確になりやすい

レンジ相場では価格が一定の範囲内で上下を繰り返すため、サポートラインとレジスタンスラインが自然に形成されやすくなります。

サポートラインは価格が下がると反発しやすい水準で、買い圧力が強まるポイントです。

このラインでは投資家心理として「安すぎるから買いたい」と考える層が集まりやすく、下げ止まりやすくなります。

一方、レジスタンスラインは価格が上がると反落しやすい水準で、売り圧力が強まるポイント。

投資家心理として「高すぎるから売りたい」と考える層が増え、上昇が抑えられやすくなります。

レンジ相場ではこの二つのラインが価格の上下の境界を作り、相場の動きや投資家心理を読み取る指標として非常に重要です。

レンジ相場が発生しやすい状況

市場に有力な材料(好材料・悪材料)がない時

レンジ相場は、株価を大きく動かす決定的なニュースや材料がない時に発生しやすくなります。

好材料・悪材料のどちらも乏しい状況では、市場参加者が方向感をつかめず、「とりあえずこのあたりが適正水準」と見なされて値動きが限定されがちです。

企業決算や経済指標の発表を待つ“材料待ち相場”のときにもよく見られます。

相場の方向性が不透明な時

相場全体のトレンドがはっきりせず、上昇・下降どちらにも明確な根拠が乏しい場合、投資家は慎重なアプローチをしがちです。

強い材料があるわけではないものの、先行きの見通しが読めないために売買が手控えられ、結果として価格が一定の範囲で行き来するレンジ相場になりやすくなります。

金融政策の発表や重要な経済イベントを控えた局面

各国の金融政策会合や企業の決算発表など、注目イベントを控えた局面では、市場全体が一時的に様子見ムードになります。

結果を確認するまで多くの投資家が積極的な売買を控えるため、相場は方向感を失い、値動きも限られたレンジ内に収まりやすくなります。

出来高が減少する時間帯や時期

出来高が減少する時間帯や時期も、レンジ相場が発生しやすい要因のひとつです。

特に海外市場が休場しているときや、年末年始・お盆・ゴールデンウィーク(GW)といった国内の長期休暇シーズンは市場参加者が大きく減少。

その結果、売買が細りやすく、値動きも小幅なレンジに収まりやすくなる傾向があります。

レンジ相場とトレンド相場の違い

レンジ相場は、価格が一定の高値と安値の間で上下を繰り返し、明確な方向性が見えない状態を指します。

このため、買いと売りの力が拮抗しており、相場全体が横ばいで推移するのが特徴です。

一方、トレンド相場は価格が一方向に継続して動く状態で、上昇トレンドは高値と安値がともに切り上がっていく局面、下降トレンドは高値と安値がともに切り下がっていく局面を指します。

レンジ相場の上抜け(ブレイク)とは?過去の事例から解説

レンジ相場の上抜け(ブレイク)について過去の事例から説明します。

2024年初頭、日経平均株価は1989年12月29日に記録したバブル期の高値3万8915円87銭を上回り、史上最高値を更新しました。しかし、その後、米国経済の不安定さが影響し、日本株市場は調整局面に入りました。

調整局面では、株価は25日線や75日線を中心に上下し、狭いレンジ内での動きが続きました。買いと売りの力が拮抗していたため、相場は方向感を欠いていました。

しかし、2024年1月には日経平均株価がレンジ上限を突破し、最終的に41,087円75銭まで上昇。この上抜けは、長期間のもみ合いを経て買いの勢いが強まった結果です。

レンジ相場は価格が一定の範囲内で動き、買いと売りの力が拮抗している状態を示します。

この拮抗状態が長引けば長引くほど、バランスが崩れたときのインパクトは大きく、強い上昇が発生しやすくなります。

レンジ上抜けの考え方を理解しているかどうかで、投資家の判断は大きく変わります。

「高値では手が出せない」と思うのか、「売り圧力が少なく上昇が続く可能性がある」と見るのかで、マインドも投資行動も変わるのです。

どこまで上がるかわからないからこそ、買いが買いを呼び込むというメカニズムが働きやすくなります。

レンジ相場のメリット・デメリット

レンジ相場のメリット

レンジ相場の最大のメリットは、相場の動きがある程度予測しやすくなる点です。

価格が一定の高値・安値の範囲内で推移するため、買いと売りの目安が明確になり、損切りラインや利確ポイントが決めやすくなります。

さらに価格が安定して動くことで、短期的な値動きの幅やリスクを把握しやすく、計画的な取引が可能です。

レンジ相場のデメリット

レンジ相場の最大のデメリットは、大きな利益を狙いにくい点です。価格が一定の範囲内で上下を繰り返すため、一度の取引で得られる利益幅は限定的になりがちです。

また、レンジ内では価格が上下を繰り返すため、損切りが頻発しやすく、「往復ビンタ」と呼ばれる精神的な負担も大きくなります。

特に短期トレードでは、高値圏で売った直後に再び上昇したり、安値圏で買った直後に下落したりと、心理的なストレスが積み重なりやすいので注意が必要です。

レンジ相場で使える投資戦略

ここからは、レンジ相場で使える投資戦略について解説していきます。

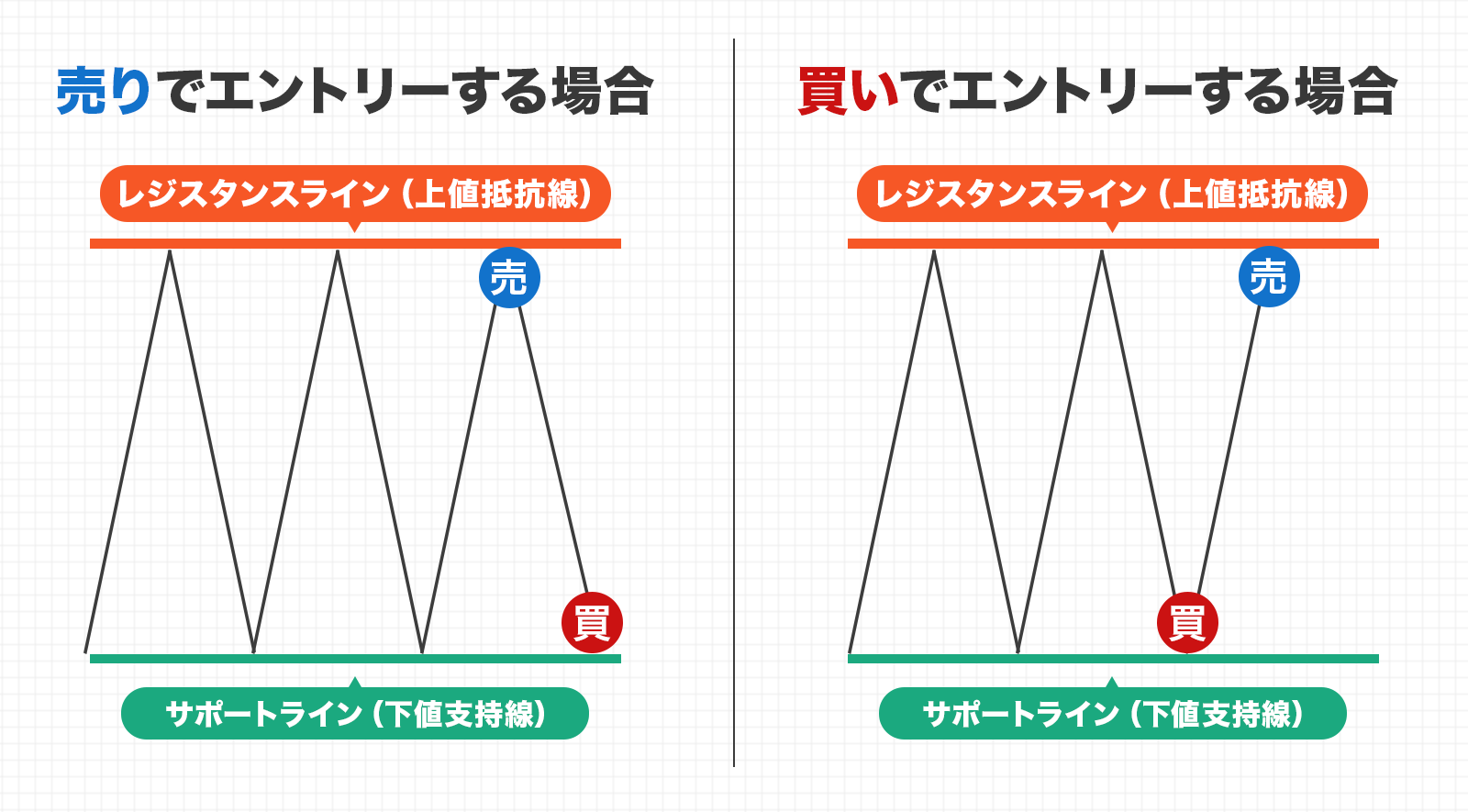

サポートライン・レジスタンスラインで「逆張り」する

レンジ相場では、価格がレジスタンスライン(高値付近)やサポートライン(安値付近)で反発することが多いため、このラインを目安に逆張りする戦略が有効です。

特に、過去の値動きからサポート・レジスタンスラインの水準を把握しておくと、反発の可能性が高いポイントを見極めやすくなります。

また、ラインの強さを確認するために出来高の動きも参考にすると、より信頼性の高い判断が可能です。

テクニカル指標を活用する

レンジ相場ではRSI(相対力指数)やボリンジャーバンド、移動平均線などのテクニカル指標を組み合わせると、反発ポイントやブレイクの兆候を判断しやすくなります。

特にRSIは、買われすぎ・売られすぎを示す指標として、レンジ相場での逆張りタイミングを把握するのに有効です

RSIが高値付近で70前後を示すと買われすぎのサインとなり、価格の反落が意識されます。逆に、RSIが30前後で推移すると売られすぎのサインとなり、反発の可能性が高まります。

さらに、ボリンジャーバンドや移動平均線を組み合わせることで、RSI単体では判断しにくいダマシを避ける補助となり、より精度の高い売買タイミングをつかむことができます。

[関連]ボリンジャーバンドの見方・設定方法、実際の売買手法をアナリストが解説!

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

損切りや利確のルールを事前に設定する

レンジ相場は価格が往復するため、損切りや利確のルールを事前に設定しておくことが重要です。

どの価格で買い、どの価格で売るかを決めておくことで、感情に左右されず冷静な取引が可能になります。

また、利益確定や損切りラインを守ることで、「往復ビンタ」による精神的負担を減らし、長期的に安定した運用を目指すことができます。

レンジ相場で取引する際の注意点

レンジ相場では価格が一定の範囲内で動くため、上限や下限に接近するとブレイクの可能性が意識されます。

しかし、レンジの上限や下限を一時的に突破しても、すぐに元のレンジ内に戻ることがあり、勢いに乗ろうとした投資家が損失を被ることがあります。

このような「ダマシ」のリスクを避けるには、出来高やチャートの反応を確認し、慎重に判断することが重要です。特に出来高が伴わないブレイクは信頼性が低く、逆方向の値動きで損失につながる可能性があります。

またレンジ相場で安定して利益を狙うには、ブレイクのタイミングだけで飛びつかず、複数の指標やチャート形状を確認してから取引を行うことが大切です。

まとめ

レンジ相場は相場の先行きが不透明な時に起こりやすいので、この局面を正しく読み解く力は、安定した利益を狙うために欠かせません。

サポート・レジスタンスラインを意識した売買や、テクニカル指標を活用した逆張り戦略がレンジ相場では有効。また、損切り・利確ルールを事前に設定することで、感情に左右されず取引ができます。

さらに大切なのは「投資家心理」の理解です。なぜ買われ、なぜ売られているのかを読み解くことで、チャートの裏に潜む市場の本音を把握し、次の一手を的確に判断できるようになります。

レンジ相場の特徴や心理を踏まえた戦略こそ、再現性の高い投資判断につながります。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)

国内株式、海外株式、外国為替の領域で経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーのもと、金融市場の基礎・特徴、マクロ経済の捉え方、個別株式の分析、チャート分析、流動性分析などを学びながら、日本投資機構株式会社では唯一の女性アナリストとして登録。自身が専任するLINE公式など各コンテンツに累計7000名以上が参加。Twitterのフォロワー数も3万人を超える人気アナリスト。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)