仮想通貨は「暗号資産」とも呼ばれ、新しい投資の選択肢として世界的に存在感を高めています。ビットコインを中心に急騰と暴落を繰り返しながら、金融市場の一角を形成してきました。

投資初心者にとっては難解に見えますが、仕組みやリスクを理解すれば身近なテーマ株やETFと同じように取り組めます。

本稿では仮想通貨の特徴、過去の相場、リスク管理、将来の展望までをやさしく整理し、投資判断に役立つ視点を提供します。

仮想通貨とは何か:投資の出発点を理解する

投資初心者にとって仮想通貨は分かりにくい存在ですが、まず仕組みと役割を理解することで投資判断がしやすくなります。

仮想通貨の基本構造

仮想通貨はインターネット上でやり取りされるデジタル資産で、銀行などの中央機関を介さずに取引が行われます。代表例が2009年に誕生したビットコインで、ブロックチェーンという分散型台帳に取引履歴を記録することで改ざんリスクを防ぎ、安全性を確保しています。

投資対象としての特徴

価格変動が大きくリスクも伴いますが、成長性の高さが投資家を引き付けてきました。送金や決済だけでなく、資産運用や国際送金の手段として利用が広がる中、関連銘柄の株価を押し上げるテーマとしても注目されています。

仮想通貨は新しい投資資産クラス

株や債券に並ぶ投資の選択肢として、仮想通貨は短期間で存在感を高めてきました。特にビットコインは2009年の誕生からわずか十数年で「デジタルゴールド」と呼ばれるまでに成長し、国際金融市場に組み込まれています。

価値の源泉はブロックチェーン

仮想通貨の特徴は中央管理者がいない点にあります。送金や決済の記録は世界中のコンピュータで同時に検証され、改ざんがほぼ不可能。これにより「信用を分散して担保する仕組み」が成立し、価値の根拠を与えています。

具体例:ビットコインの発行上限

ビットコインは発行上限が2,100万枚と決められており、希少性が価格を支える構造です。法定通貨のように政府が無制限に発行することはできず、インフレに強いとみなされる理由の一つです。

仮想通貨関連銘柄は実需と連想で動く

仮想通貨そのものに投資する以外にも、関連株を通じて間接的に投資する方法があります。株式市場では、取引所運営企業やマイニング機器メーカー、ブロックチェーン活用企業が「仮想通貨関連銘柄」として注目されます。

国内の関連銘柄

国内ではGMOインターネット(9449)が仮想通貨交換業を手掛け、DMMグループやコインチェックを運営するマネックスG(8698)が市場で意識されます。これらは取引高の増加に業績が直結するため、相場の盛り上がりと連動しやすいのが特徴です。

海外の関連銘柄

米国ではコインベース(COIN)が代表例。2021年にNASDAQへ上場し、ビットコイン相場と株価が強く連動してきました。また、マイニング機器メーカーのマラソン・デジタルやライオット・プラットフォームズも投資家に広く物色される銘柄で

仮想通貨の魅力はボラティリティと分散投資

仮想通貨の大きな魅力は価格変動の大きさにあります。1日で数%〜数十%動くこともあり、短期の値幅を狙うトレーダーにとって格好の舞台です。

値動きが激しい理由

ビットコインやイーサリアムの価格は需給で決まり、中央銀行の介入がないため、需給の変化がそのまま価格に反映されます。さらに市場規模が株や債券に比べて小さいことも、ボラティリティを高める要因です。

分散投資としての役割

ビットコインは株式市場と完全には連動せず、リスク分散の観点で組み込まれるケースがあります。実際に米国では一部の年金基金や上場投資信託(ETF)がビットコインをポートフォリオに取り入れ始めています。

仮想通貨関連銘柄の過去急騰事例

選挙やノーベル賞テーマ株と同じく、仮想通貨関連銘柄も過去に急騰した事例があります。相場の過熱期には、ビットコインと同調して関連株が一斉に動く傾向が見られました。

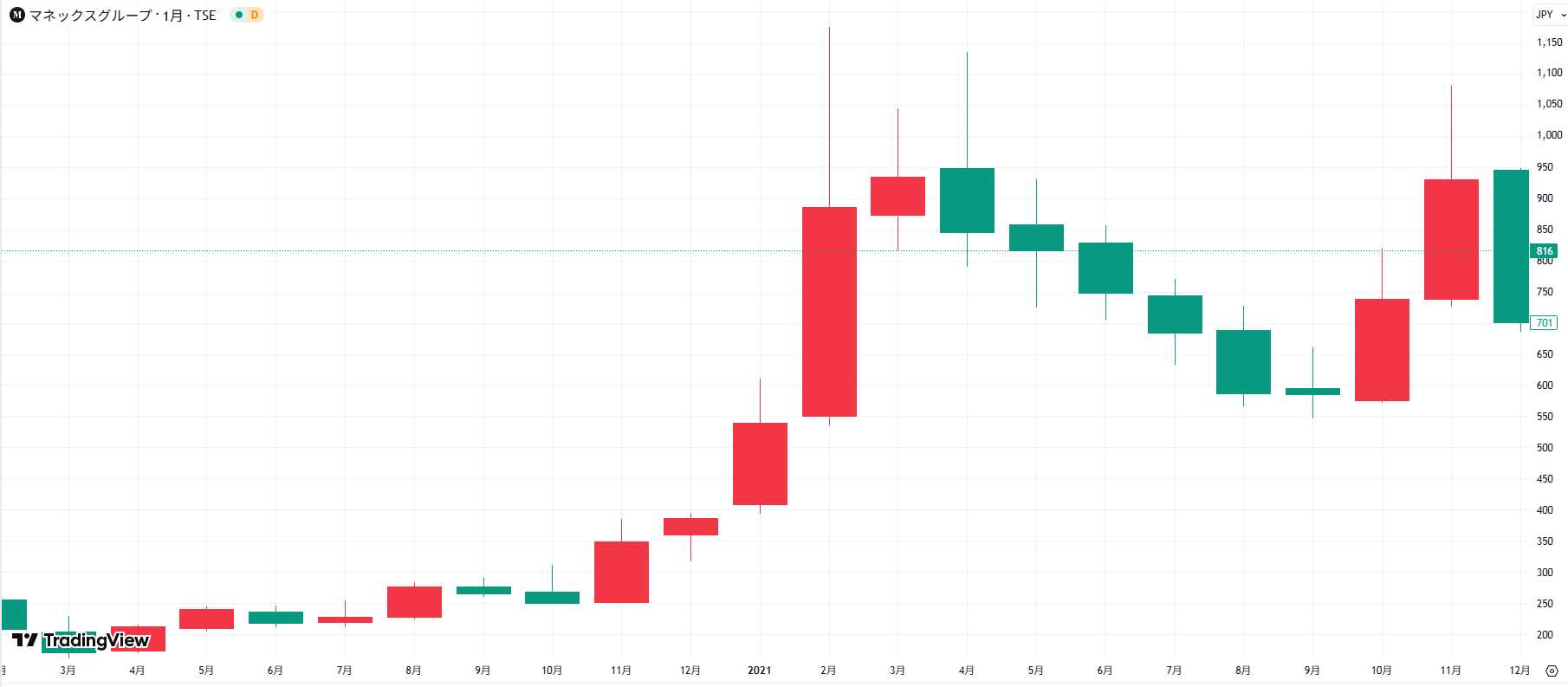

国内の例:マネックスG(8698)

2017年のビットコイン急騰時には、マネックスG(8698)が仮想通貨交換業を買収したことで短期間に株価が倍近く上昇しました。業績への寄与よりも「仮想通貨関連」という連想買いが要因でした。

海外の例:米マラソン・デジタルやライオット

2021年、コインベースのNASDAQ上場に合わせて関連株が一斉に上昇。米マラソン・デジタルやライオットは数週間で株価が倍増し、仮想通貨相場と株式市場の連動性を強く印象づけました。

仮想通貨関連銘柄は2016年以降のビットコイン相場と強く連動

2016年以降に始まったビットコインの長期上昇は、関連銘柄を「テーマ株」として強く意識させるきっかけとなりました。仮想通貨相場と連動する株価の動きが確立し、多くの個人投資家にインパクトを与えたのです。

ビットコイン相場の急伸

2016年初に1BTC=約4万円前後で推移していたビットコインは、2017年12月に約220万円へと急騰しました(出典:CoinMarketCap)。わずか2年足らずで50倍以上の値上がりとなり、世界的な投資テーマへと成長しました。

関連銘柄の物色人気

国内市場でもGMOインターネット(マイニング参入)、リミックスポイント(取引所運営)、メタプラネット(旧ホテル事業から暗号資産関連へ事業転換)などが短期的に人気化し、株価が数倍に上昇した局面がありました。

2017年当時は「仮想通貨関連株」というカテゴリー自体が強いテーマ性を持ち、市場を大きく賑わせました。

仮想通貨関連銘柄の代表例:リミックスポイントの急騰

仮想通貨関連銘柄の中でも、2017年のブーム期に最も強いインパクトを残したのがリミックスポイント(3825)です。同社は子会社「ビットポイントジャパン」を通じて取引所事業を展開し、ビットコイン急騰とともに市場で一躍脚光を浴びました。

急騰の背景

2017年初に100円台だった株価は、仮想通貨の取引高拡大を背景に投資資金が殺到し、6月には1,800円まで上昇しました(出典:東証データ)。わずか半年足らずで株価10倍(テンバガー)以上の急伸となり、「仮想通貨関連株」というテーマを確立させた象徴的な銘柄でした。

投資家心理を動かした要因

急騰を後押ししたのは、ビットコイン価格の爆発的な上昇だけではありません。

仮想通貨取引所のライセンス制度導入(2017年4月施行)により、業界が制度的に整備され始めたことで「成長余地が大きい市場」と認識され、投資家の期待が一気に高まりました。リミックスポイントはその追い風を最も強く受けた企業の一つだったのです。

仮想通貨関連銘柄の急騰例:GMOインターネット

GMOインターネット(9449)はインターネットインフラや金融サービスを手掛ける大手企業ですが、2017年にビットコインのマイニング事業へ参入したことで関連銘柄として一気に注目を集めました。

急騰の背景

同社株は2017年後半、マイニング事業の開始発表を契機に投資家の買いが集中。ビットコイン価格が200万円を突破したタイミングと重なり、株価は短期的に大幅高となりました。

グループ内のFXや証券サービスとの相乗効果も意識され、「総合金融+仮想通貨インフラ」という評価が加わった点が強みでした。

市場での位置づけ

GMOは大企業ならではの資本力でマイニング機材やデータセンターに投資し、国内投資家に「信頼できる関連銘柄」として受け止められました。リミックスポイントのような新興企業とは異なり、安定基盤と新事業を兼ね備えたバランスが支持されたのです。

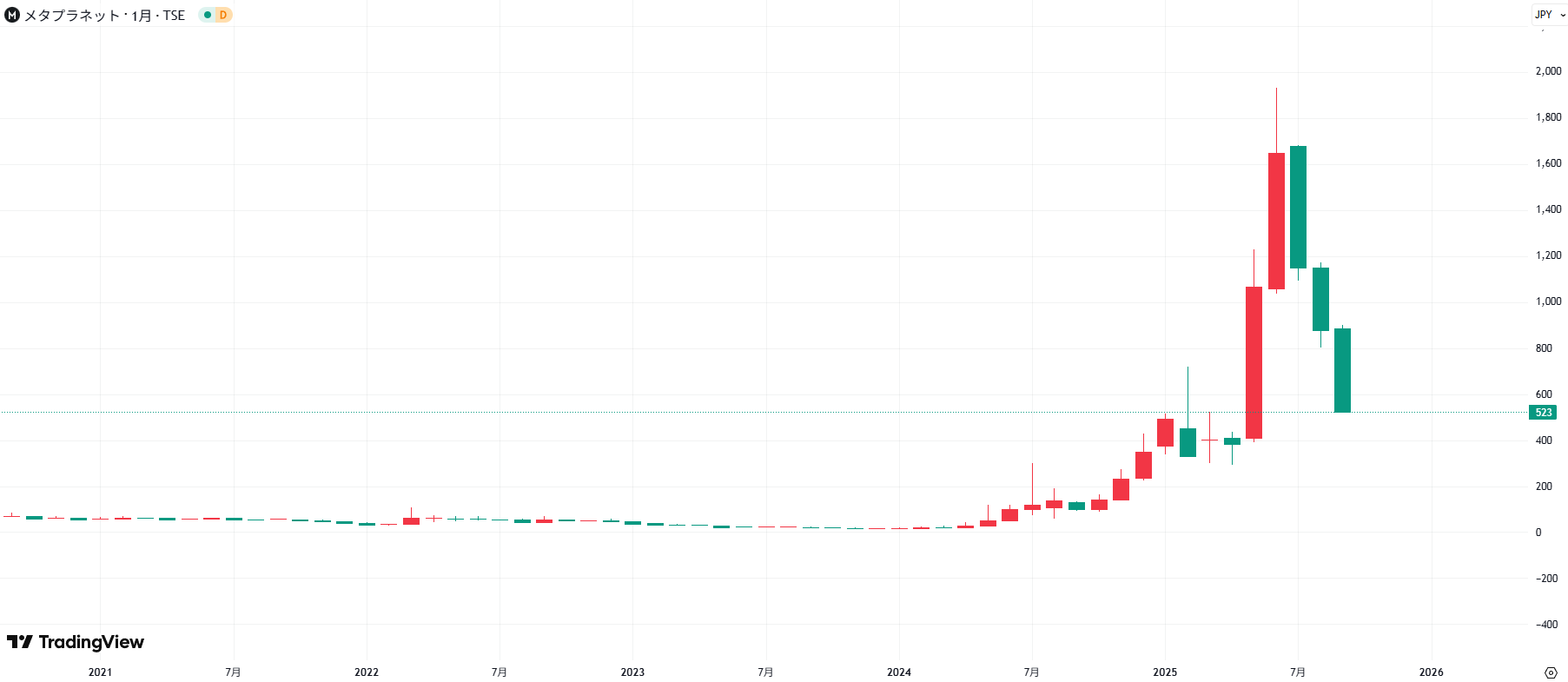

仮想通貨関連銘柄の急騰例:メタプラネット

メタプラネット(3350)も、仮想通貨市場の波に乗って大きな変貌を遂げた事例です。かつては宿泊事業が主力でしたが、暗号資産投資やビットコイン保有を積極的に進めることで市場の注目を浴びました。

急騰の背景

2021年以降、同社は資産の一部をビットコインに組み入れる方針を打ち出し、実質的に「日本版マイクロストラテジー」として話題化しました。

特にビットコイン価格が再び600万円台へ回復した局面では、メタプラネット株が連日のストップ高となる場面も観測され、短期資金が殺到しました。

市場での評価

従来の本業から大きく舵を切り、暗号資産を経営戦略の中核に据えた点が個人投資家の期待を呼びました。

企業が直接ビットコインを保有するモデルは希少であり、株式市場において「ビットコインの代替投資先」として位置づけられたのです。

仮想通貨関連銘柄の中長期例:マネックス証券の成長と将来性

マネックスグループ(8698)は、オンライン証券の安定基盤を持ちながら、仮想通貨事業を取り込み成長を続けています。証券と暗号資産を組み合わせたサービスモデルは、他社にない強みとして評価されています。

サービスの拡大

同社傘下のマネックス証券は株式や投資信託に加え、コインチェックを通じた仮想通貨取引を提供。初心者でも証券口座と暗号資産を一元管理できる利便性が特徴です。

「従来型投資」と「新しい資産クラス」をつなぐ存在として、利用者数を増やしています。

業績の伸長と今後の期待

2021年以降、ビットコイン高騰に伴いコインチェックの収益が急増し、グループ業績を押し上げました。

現在も取引所運営やNFT・IEO事業などを拡大しており、暗号資産市場の拡大と歩調を合わせる形で成長が見込まれます。

証券事業の安定収益と暗号資産事業の成長性を兼ね備えた同社は、仮想通貨関連銘柄の中でも中長期投資に向いた存在として期待できるでしょう。

その他の仮想通貨関連注目銘柄

| 銘柄名 | 市場 | 企業概要 |

| 【3696】セレス | 東証プライム | スマホ広告やポイントサイトを展開する一方で、国内大手の仮想通貨取引所「ビットバンク」に約50%出資。実質的な仮想通貨事業の持分法適用企業として、ビットコイン価格上昇時に連動性が高い注目銘柄。 |

| 【2315】CAICA DIGITAL | 東証スタンダード | ブロックチェーン開発・仮想通貨ウォレット・NFT関連事業を展開。2022年に自社発の暗号資産「CAICAコイン」をローンチし、価格変動や新サービス発表が株価に直結しやすい。テーマ性の強い短期注目銘柄。 |

| 【8473】SBIホールディングス | 東証プライム | SBIグループの中核金融持株会社で、仮想通貨事業にも本格参入。子会社で仮想通貨取引所「SBI VCトレード」を展開するほか、Ripple社との提携、STO(セキュリティトークン)分野でも先行。国内大手の本命株の一角。 |

| 【3823】アクロディア | 東証スタンダード | スマホアプリやIoT関連を主力とするが、近年は暗号資産ウォレットやNFTプラットフォーム開発にも参入。市場テーマと相関性が高く、ビットコイン相場が動くと連想買いされやすい低位株。 |

| 【3626】TIS | 東証プライム | 大手SIerとして、仮想通貨取引所bitFlyerの業務基幹システムや本人認証システムなどを支援。直接的にビットコインを扱わないが、仮想通貨インフラを担う“裏方本命”として市場の注目を集める。 |

仮想通貨の将来展望はETFと実需拡大

仮想通貨市場の成長は「金融商品化」と「実需拡大」の2本柱で進んでいます。特に米国で承認されたビットコインETFは、機関投資家の参入を加速させました。

ETFのインパクト

ETFの登場により、証券口座を通じてビットコインに投資できる環境が整いました。これにより、従来は敬遠していた年金基金や機関投資家が参加しやすくなり、市場の安定性も高まると期待されています。

実需拡大の動き

決済手段としての採用も広がっています。米国の一部小売大手や旅行会社ではビットコイン決済を導入、日本でも家電量販店やECサイトで利用可能な場面が増えました。投資対象から「生活に溶け込む通貨」へ変化しつつあります。

仮想通貨関連銘柄は世界経済の基盤化で投資妙味が高まる

仮想通貨は投機対象から進化し、決済・資産運用・国際送金を支える基盤へと役割を広げています。市場規模と利用者数は拡大を続け、ETFの資金流入も重なり、関連銘柄に中長期的な成長機会をもたらしています。

市場規模の拡大

暗号資産の総時価総額は2025年2月時点で約4兆ドルに達しました。世界での保有者はすでに5.6億人規模に広がり、従来は限られた投資家の領域だったものが一般層へ浸透しています。

裾野の広がりが、循環的な値動きだけでなく安定したストック需要を生む土台となっています。

実需の広がり

米ドルなどに価値を連動させて安定性を確保した暗号資産「ステーブルコイン」は、送金や決済に広く使われ始めています。

2024年の年間決済額は約14〜27兆ドル規模に達し、カード大手に並ぶ水準となりました。

国際送金コストが依然6%前後にある中、低コストかつ安定したデジタル送金手段としての優位性が一層鮮明になっています。

金融との融合

2024年1月に米国で承認された「ビットコイン現物ETF」は、実物のビットコインを裏付け資産とする金融商品です。

ローンチ初週に40億ドル超の資金を集め、以降も恒常的に資金流入が続いています。

従来の投資信託や株式と同じ枠組みで取引できることで、伝統金融と暗号資産の橋渡しが進み、市場の基盤を強化しています。

投資の示唆

「市場規模×実需×ETF資金」の三層構造が揃い、関連銘柄の収益機会は拡大しています。

暗号資産の取引所、資産を安全に預けるカストディ、決済インフラ、そしてブロックチェーン応用ビジネスの4領域に分散投資することで、短期的なボラティリティを和らげつつ、成長市場の恩恵を取り込みやすくなります。

仮想通貨のリスクは規制・詐欺・税制に潜む

一方で仮想通貨はリスクの高い投資対象でもあります。規制強化や詐欺事件、税制の複雑さは、投資初心者が最初に直面する壁です。

規制リスク

各国の金融当局はマネーロンダリング防止や投資家保護を理由に規制を強化しています。過去には中国が取引所を全面禁止した例があり、価格に大きな影響を与えました。

日本における税制

日本では仮想通貨の利益は雑所得に分類され、最大で所得税55%が課されます。他の金融商品に比べ課税が重く、利益確定のタイミングを工夫する必要があります。

仮想通貨投資で押さえるべき視点

初心者が仮想通貨に取り組む際は、短期の値動きに振り回されず、長期的なテーマを理解しておくことが重要です。

市場サイクルを意識する

仮想通貨は「半減期」という供給量の減少イベントが価格上昇のトリガーになってきました。過去のビットコイン相場では半減期の翌年に大きな上昇を記録しており、長期視点での参考材料となります。

テーマ投資としての魅力

ブロックチェーン技術は金融領域だけでなく、物流や医療、不動産、エネルギー管理など幅広い産業に応用が進んでいます。

社会インフラに組み込まれていくことで、仮想通貨や関連銘柄は単なる投機対象ではなく「成長テーマ」として投資妙味を持ち続けるでしょう。

仮想通貨関連銘柄の選定チェックリスト:初心者が見るべき3つのポイント

「仮想通貨を直接買うのは少し不安。でも、関連企業の株なら投資しやすそう」という初心者の方に向けて、仮想通貨関連銘柄を選ぶ際に確認すべき3つのポイントを整理しました。

これから銘柄を探す方も、このリストを参考にすれば「なぜこの企業が仮想通貨関連なのか」を正しく判断しやすくなります。

①仮想通貨の需要と企業の業績が連動しているか

最初に注目すべきなのは、「その企業が仮想通貨の盛り上がりによって実際に利益を上げやすいビジネス構造になっているか」です。

たとえば、ビットコインなどの取引量が増えると手数料収入が伸びる仮想通貨取引所、マイニング機器や関連技術を提供する企業などは、相場と連動して業績が動きやすい傾向があります。

②他の収益源があり、仮想通貨に依存していないか

仮想通貨は値動きが非常に激しいため、その分野だけに依存している企業は業績が乱高下しやすくなります。

一方、証券事業や資産運用など他の安定した収益源を持つ企業であれば、仮想通貨市場が低迷してもある程度の収益を確保でき、リスク分散になります。

③ブロックチェーンや暗号技術の将来性に関わっているか

仮想通貨そのものだけでなく、関連する技術にも注目が必要です。たとえば、ブロックチェーン技術を活用したシステム開発、NFT、Web3、メタバース連携といったテーマに取り組む企業は、仮想通貨相場とは別の観点で成長が期待されます。

こうした企業は短期的な相場変動に左右されにくく、中長期目線で注目できます。

最終判断:テーマ性だけで飛びつかず「本当に業績に影響するか」を見極める

仮想通貨関連というだけで株価が物色されることもありますが、実際にはその企業のビジネス構造や収益インパクトを見極めなければ、期待外れに終わることも多々あります。

「仮想通貨」というキーワードだけで判断せず、「この企業はなぜ関連銘柄なのか」「仮想通貨の動きがどれほど業績に影響するのか」といった本質的な視点を持つことが、賢い投資判断につながります。

まとめ

仮想通貨は激しい値動きで注目される一方、ブロックチェーンという革新的な技術を背景に長期的な成長テーマを秘めています。

ビットコインETFの承認や実需の拡大は、市場をより成熟させる大きなステップです。初心者は短期的な急騰・急落に惑わされず、関連銘柄やETFを活用しながら長期テーマとして取り組むことが肝心です。

仮想通貨は投資対象としてだけでなく、新しい金融インフラの一部としても、これからの投資シーンで欠かせない存在になるでしょう。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

日本投資機構株式会社 アナリスト

準大手の証券会社にて資産運用のアドバイザーを務めた後、日本株主力の投資顧問会社の支店長となる。現在は日本投資機構株式会社の筆頭アナリストとして多くのお客様に株式投資の助言を行いつつ、YouTubeチャンネルにも積極的に出演しており、資産運用の重要さを発信している。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)