株式投資のテクニカル指標には様々な種類があり、トレーダーは複数の手法を組み合わせて市場の流れを読み取っています。その中でも特に人気が高く、多くの投資家が日常的に利用している指標のひとつが「ボリンジャーバンド」です。

ボリンジャーバンドは、価格の変動幅(ボラティリティ)を視覚的に捉えることができ、相場の過熱感や反転の兆しを判断する際に非常に有用なツールです。

本記事ではそんなボリンジャーバンドについて、基本的な考え方から使い方まで詳しく解説していきます。

ボリンジャーバンドは方向性や転換点を予測するテクニカル指標

ボリンジャーバンドは「移動平均線」と、その上下に値動きの幅を示す「線」を加えて表示します。

現在の株価が相対的に高いのか安いのか、相場に勢いがあるのかないのかを視覚的に判断できるのが大きな特徴です。

初心者から上級者まで、幅広い投資家にとって心強い分析ツールと言えるでしょう。

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

ボリンジャーバンドの歴史・考案者

ボリンジャーバンドは、1980年代にアメリカの著名な投資家であるジョン・A・ボリンジャー氏によって考案・開発されました。

比較的新しいテクニカル指標ですが、その有効性の高さから世界中の投資家に急速に普及しました。

歴史ある指標ではありませんが、考案者自身によって理論が体系化され、現在もアップデートが続けられている信頼性の高い分析手法と言えます。

移動平均線と標準偏差を使った指標

ボリンジャーバンドは、統計学の考え方を応用したテクニカル指標です。

中心にある線は、一定期間の価格の平均値を示す「移動平均線」です。

そして、その上下に描かれる線は「標準偏差(σ:シグマ)」という統計学の手法で計算されているもので、「バンド」と呼ばれます。

標準偏差とは、データのばらつき度合いを示すものです。これを用いることで、現在の価格が平均からどれくらい離れているかを客観的に把握できます。

つまり「価格の大半は、このバンドの範囲内に収まるはず」という統計的な予測をチャート上に示してくれるのです。

価格の変動幅(ボラティリティ)を視覚化する

ボリンジャーバンドの最大の特長は価格の変動幅、いわゆる「ボラティリティ」を視覚的に捉えられる点です。

バンドの幅が狭まっている状態は、値動きが小さく、市場のエネルギーが蓄積されていることを示します。

逆に、バンドの幅が大きく広がっている状態は、値動きが活発で、強いトレンドが発生している可能性が高いことを示唆します。

このように、バンド幅を見るだけで相場の状況を判断可能です。

株式・FX・仮想通貨などどんな相場でも活用できる

ボリンジャーバンドの優れた点の一つは、その汎用性の高さです。

株式投資はもちろんのこと、FX、ビットコインなどの仮想通貨、さらには金や原油といった商品先物まで、価格チャートが存在するあらゆる金融商品で活用することができます。

基本的な見方や使い方はどの市場でも共通しているため、一度使い方をマスターすれば、様々な資産の取引に応用が可能です。

世界中の投資家が同じ指標を見ているため、売買の判断基準として機能しやすいのも強みと言えるでしょう。

ボリンジャーバンドの基本的な見方と特徴

ボリンジャーバンドを使いこなすには、その基本的な見方と特徴を深く理解することが重要です。

バンドは移動平均線を挟んで上下に3本ずつ(±1σ、±2σ、±3σ)表示されるのが一般的で、それぞれの線が統計学的な意味を持っています。

また、バンドには「スクイーズ」「エクスパンション」「バンドウォーク」といった特有のパターンがあります。

バンドの状況を見ることで、ボラティリティやトレンドの強弱を判断し、より精度の高いトレード戦略を立てることが可能になります。

ボリンジャーバンドの±3σを超える確率は〇%

ボリンジャーバンドは統計学の正規分布を前提としており、価格が各バンド内に収まる確率は理論上、以下のようになります。

・±1σ(シグマ)の範囲内に収まる確率:約68.3%

・±2σの範囲内に収まる確率:約95.4%

・±3σの範囲内に収まる確率:約99.7%

つまり、価格が±2σのバンドを超える確率は約4.6%、±3σのバンドを超える確率はわずか約0.3%しかありません。このため、価格が±2σや±3σに到達すると「買われすぎ」「売られすぎ」と判断され、反転の可能性が高いと考えられます。

ボリンジャーバンドのスクイーズ(収束)

スクイーズとは、ボリンジャーバンドの上下のバンド幅が非常に狭くなる現象のことです。これは、市場の値動きが小さくなり、ボラティリティが低下している状態を示しています。

相場が方向感を失い、次の動きに向けてエネルギーを溜め込んでいる段階と解釈されることが多いです。スクイーズが長く続くほど、その後に発生する価格変動は大きくなる傾向があるといわれています。

投資家は、このスクイーズ状態の銘柄を監視し、次にバンドがどちらに広がるかを注視します。

ボリンジャーバンドのエクスパンション(拡大)

エクスパンションは、スクイーズで収縮していたバンド幅が、上下に大きく広がっていく現象のことです。

これは、溜め込まれていた市場のエネルギーが一気に放出され、ボラティリティが急上昇していることを示します。

多くの場合、エクスパンションは強いトレンドの発生を意味し、価格が動き出した方向へ大きく進むサインとなります。

ロウソク足が上下どちらかのバンドを突き破る「ブレイクアウト」を伴うことが多く、このような場面はトレンドに沿って利益を狙う順張りトレードの絶好のエントリータイミングと見なされます。

バンドウォークの仕組みと判断ポイント

バンドウォークとは、エクスパンション後に発生する強いトレンドの継続を示す現象です。

価格がボリンジャーバンドの+2σのラインに沿うように上昇を続けたり、-2σのラインに沿うように下落を続けたりする状態を指します。

2σの範囲の外に出る確率は約4.6%であり、その状態が続くということは、通常では考えられません。しかし、ボリンジャーバンドはあくまで過去の値動きから計算されています。

そのため、過去の値動きから考えられない値動きをしている、つまり強いトレンドが発生したと考えられる訳です。

まるでバンドの上を歩いているように見えることから、この名が付きました。

バンドウォークが発生している間は、トレンドが非常に強いことを意味するため、安易な逆張りは危険です。

順張りでトレンドに乗り、中心線を明確に割り込むまでポジションを保有するのが基本的な戦略となります。

ボリンジャーバンドの期間設定

ボリンジャーバンドを利用する際、中心線である移動平均線の「期間」と、バンドの幅を決める「標準偏差(σ)」を設定する必要があります。

通常は「期間20、標準偏差2(±2σ)」という設定で行われることが多いです。

ただし、これはあくまで基本設定であり、自身の投資スタイルや分析対象の金融商品の特性に合わせて、最適なパラメータに調整することが重要です。

株式投資ではボリンジャーバンドの設定はどうすべき?

株式投資、特に日本の市場では、一般的な「期間20」に加えて「期間25」もよく使われます。

これは、1ヶ月の市場営業日数が約20日~25日であることに由来し、月単位の値動きの平均を捉えやすいとされています。

短期的なデイトレードやスイングトレードでは、より早く相場の変化を捉えるために期間を10日などに短く設定することがあります。

一方、長期的な視点で投資する場合は、期間を50日や75日と長く設定すること、より大きなトレンドを把握することが可能です。

自分の投資スパンに合った期間設定を見つけることが重要です。

ボリンジャーバンドを使った売買手法|順張り・逆張り

ボリンジャーバンドの大きな魅力は、相場の状況に応じて「逆張り」と「順張り」という2つの異なるアプローチで活用できる点です。

相場状況に応じた具体的な売買手法について、詳しく解説していきます。

逆張り手法|-2σ買い/+2σ売り

逆張りは、価格が一時的に行き過ぎた局面から反転・修正される動きを狙う手法です。

特に、一定の範囲内で価格が上下するレンジ相場では、反発ポイントを見極めやすく、逆張り戦略が機能しやすい環境といえます。

「価格の約95.4%は±2σの範囲に収まる」という統計的な性質を利用し、価格が+2σにタッチまたは超えたら「買われすぎ」と判断して売り、-2σにタッチまたは割り込んだら「売られすぎ」と判断して買いを入れます。

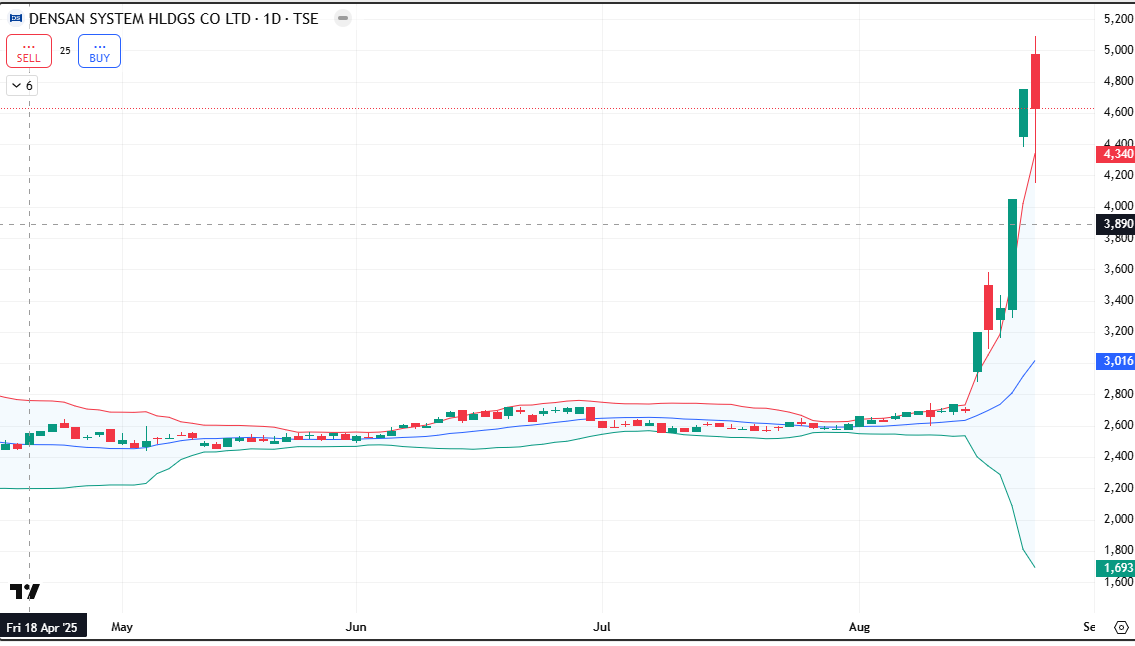

▼中央線がほぼ横ばいでありレンジ相場となっています。

トレーディングビューでのボリンジャーバンドストラテジーでは±2σに触れた後にバンドの内側に戻るのを確認してからのエントリーになっています。

順張り手法|バンドブレイク・バンドウォーク

順張りは、発生したトレンドに乗って利益を伸ばす手法で、トレンド相場で威力を発揮します。

▼バンド幅が狭いスクイーズ状態から、価格が+2σを上抜ける「バンドブレイク」を確認したら、上昇トレンド発生と判断し買いエントリーします。

その後、価格が+2σに沿って上昇する「バンドウォーク」を続ければ、そのままポジションを保有します。

[関連]順張りと逆張り、どっちが稼げる?勝てる投資家の思考法と具体的な売買タイミング

ボリンジャーバンドをスクリーニングに活用する方法

証券会社などが提供するスクリーニング機能を使えば、ボリンジャーバンドの条件に合った銘柄を効率的に探し出すことができます。

「2σ以上」の条件で検索することによって、「買われすぎ」や「バンドウォーク」の状態の銘柄を見つけられます。

ボリンジャーバンドは使えない?メリットとデメリット

「ボリンジャーバンドは使えない」という声も聞かれますが、それは指標の特性を理解せずに使っているケースがほとんどです。

メリットを最大限に活かし、デメリットを理解して対策を講じることで、初めて強力な分析ツールとなります。ボリンジャーバンドのメリットとデメリットを整理していきたいと思います。

ボリンジャーバンドのメリット

ボリンジャーバンドには多くのメリットがありますが、主なものは以下の3点です。

①相場の状況がひと目でわかる

バンドの幅を見るだけで、現在の相場に勢いがあるのか、方向感がないのかを直感的に判断できます。

②順張りと逆張りの両方に使える

トレンド発生時にはバンドウォークで順張りのサインを、レンジ相場では±2σへのタッチで逆張りのサインを探すなど、相場状況に応じて柔軟な戦略を立てることが可能です。

③売買タイミングが明確

「±2σにタッチしたら」など、統計学に基づいた明確な基準があるため、エントリーや利益確定、損切りのルールを作りやすく、初心者でも再現性の高いトレードを目指せます。

ボリンジャーバンドのデメリット

①「ダマシ」が発生することがある

レンジ相場だと思って±2σで逆張りしても、そこからトレンドが発生してバンドウォークが始まってしまうことがあります。逆に、トレンド発生かと思ったらすぐに失速する「ダマシのブレイク」も頻繁に起こります。

②単体での判断は危険

ボリンジャーバンドだけで全ての相場の局面を判断しようとすると、ダマシに遭う確率が高まります。買われすぎ・売られすぎを判断するRSIなど、他の指標と組み合わせて判断の精度を高める必要があります。

③トレンドの終焉を読むのが難しい

バンドウォークは強力なトレンドを示しますが、その終わりを正確に予測するのは困難です。そのため、利益確定のタイミングが遅れてしまい、利益を大きく減らしてしまう可能性があります。

メリットを活かし、デメリットを回避するには?

ボリンジャーバンドを効果的に使うには、まず現在の相場が「トレンド相場」なのか「レンジ相場」なのかを大局的に見極めることが最も重要です。

移動平均線などで相場の大まかな流れを確認しつつ、一目均衡表(いちもくきんこうひょう)で相場の方向性や転換点を分析することで、現在の相場環境を多角的に把握できます。

その上で、トレンド相場なら「順張り」、レンジ相場なら「逆張り」と、戦略を使い分けることがダマシを回避する鍵です。また、RSIやMACDといったオシレーター系の指標を併用することも重要。

サインが重なった時にだけエントリーするなど、複数の根拠を持つことでトレードの精度は格段に向上します。

証券アプリでボリンジャーバンドを表示する方法

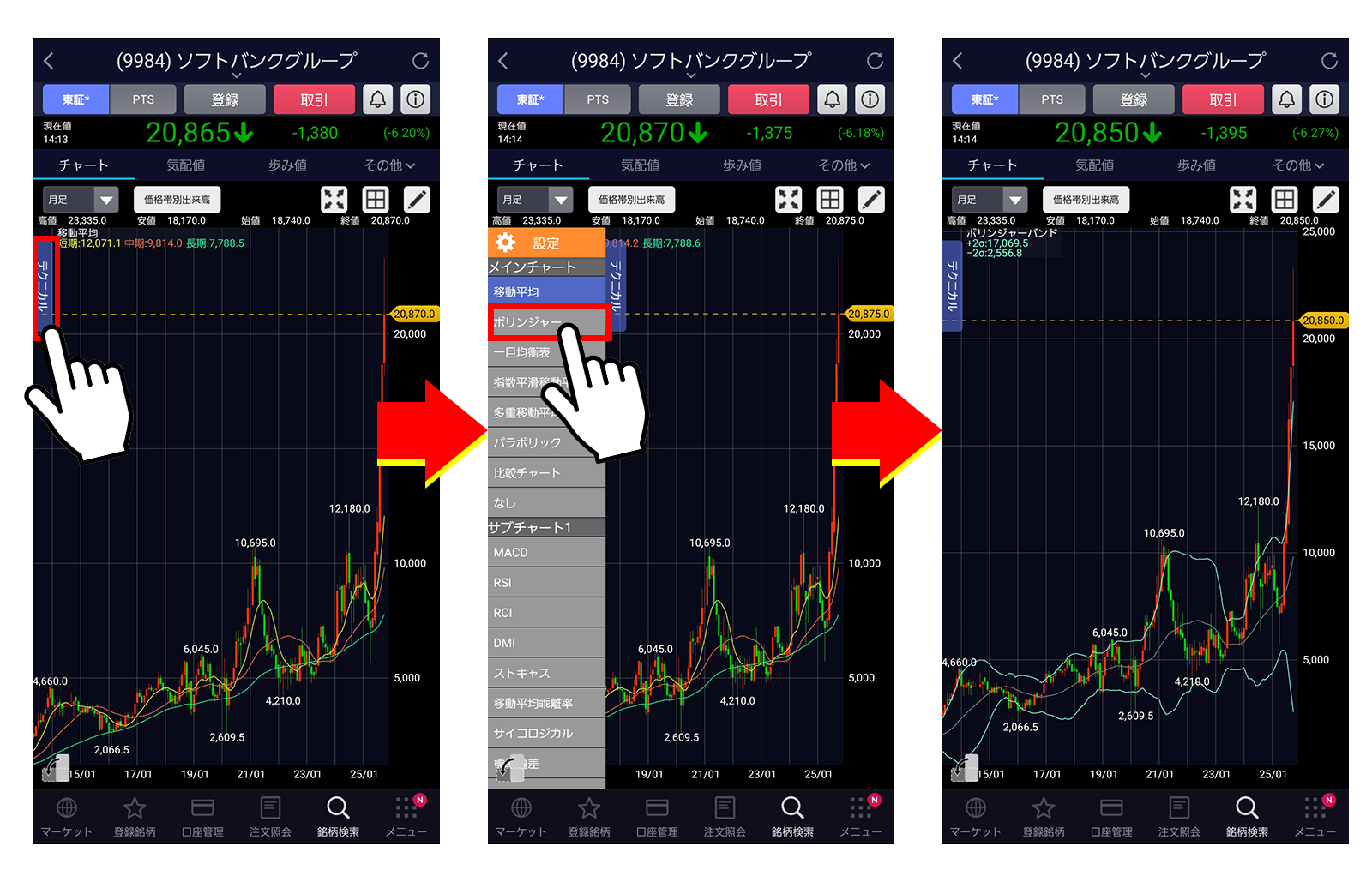

では実際に証券アプリでボリンジャーバンドを表示する方法を、sib証券アプリを例にご紹介します。まず銘柄のチャート画面を開き、「テクニカル」をタップしましょう。

次に表示される一覧から「ボリンジャーバンド」を選択すると、標準偏差に基づく上下のバンドがローソク足チャート上に表示されます。

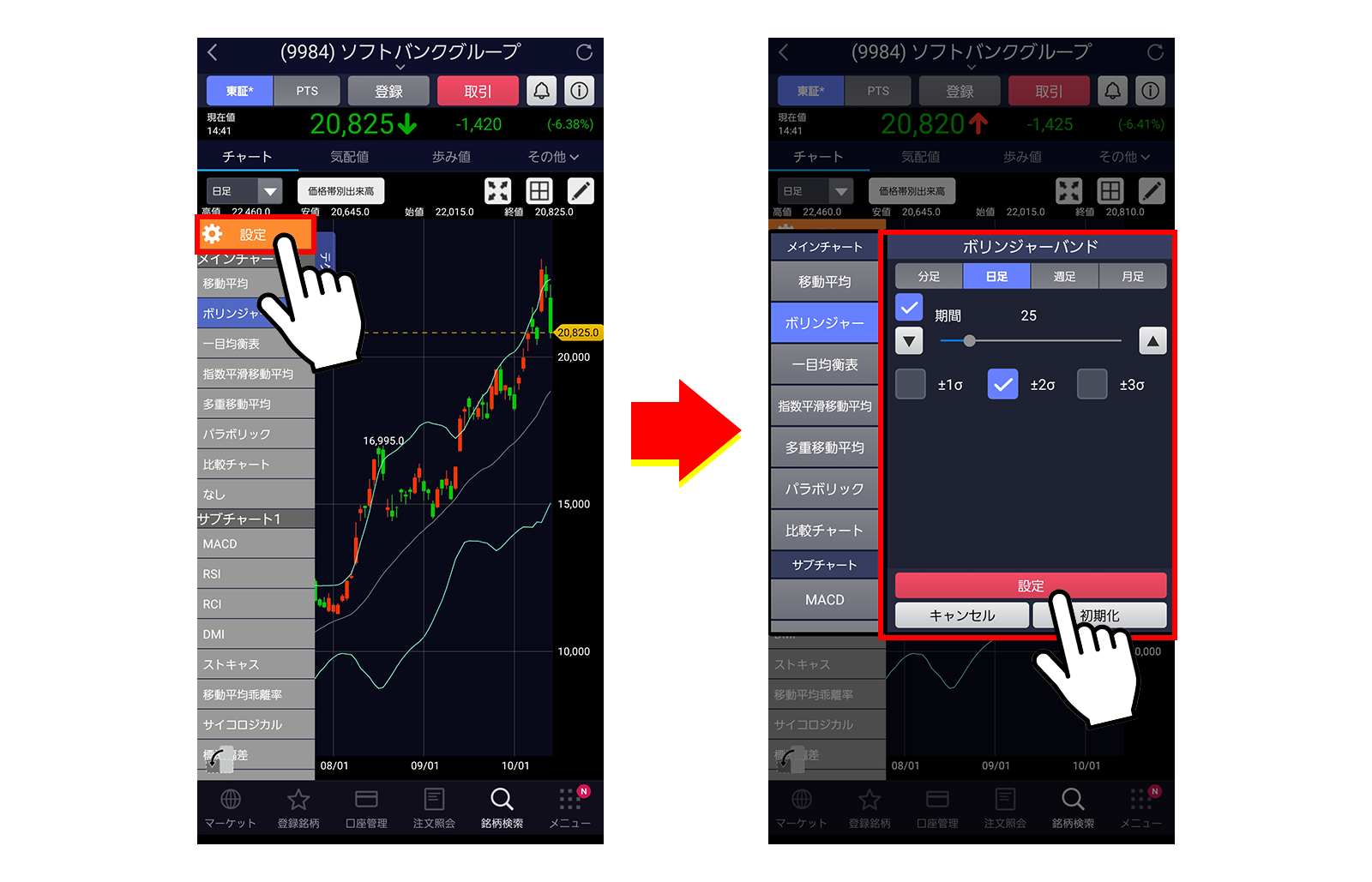

▼設定からボリンジャーバンドの変数を変更可能

ボリンジャーバンドの期間や偏差値は設定から変更ができるため、自分の投資スタイルに合わせてカスタマイズしましょう。

まとめ

ボリンジャーバンドは、相場の勢いや方向性を視覚的に捉えることができる、非常に強力なテクニカル指標です。順張りと逆張りの両方で活用できる万能性を持ちますが、それ故に相場環境に合わせた使い分けが求められます。

その特性と限界を正しく理解し、RSIなど他の指標と組み合わせることで、より信頼性の高いトレード判断が可能になります。

ぜひこの記事を参考に、あなたの投資戦略にボリンジャーバンドを取り入れてみてください。

執筆者情報

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)/日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)