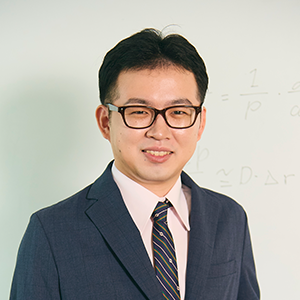

エリオット波動とは、相場の値動きを推進波と修正波に分け、トレンドの強弱や転換点を見極める分析手法です。

エリオット波動の基本構造|推進波・修正波

エリオット波動理論は米国の経済哲学者、ラルフ・ネルソン・エリオット氏が提唱した相場分析の手法です。

相場の値動きはランダムではなく、投資家心理の変動によって一定のリズムやパターンを繰り返すという考え方が基本です。

エリオット波動によれば、相場の動きはトレンド方向に進む「5つの推進波」と、その調整としてトレンドと逆方向に進む「3つの修正波」から成り立ちます。

このパターンは、数分足の短期的な値動きから、月足の長期的なトレンドまで、あらゆる時間軸でフラクタル(自己相似)に現れるとされています。

推進波:トレンドの方向に現れる5波動構成の波

推進波は、相場のトレンド方向に現れる力強い波で、上昇トレンドであれば「上昇5波」、下降トレンドであれば「下降5波」で構成されます。

第1波・第3波・第5波がトレンド方向に進み、その間の第2波・第4波は一時的な調整として逆方向に動きます。

エリオット波動は、この「進んでは休み、また進む」というリズミカルな動きを捉える分析手法です。

トレードで利益を上げるためには、トレンド方向に動く推進波のパターンを正確に読み解くことが重要です。

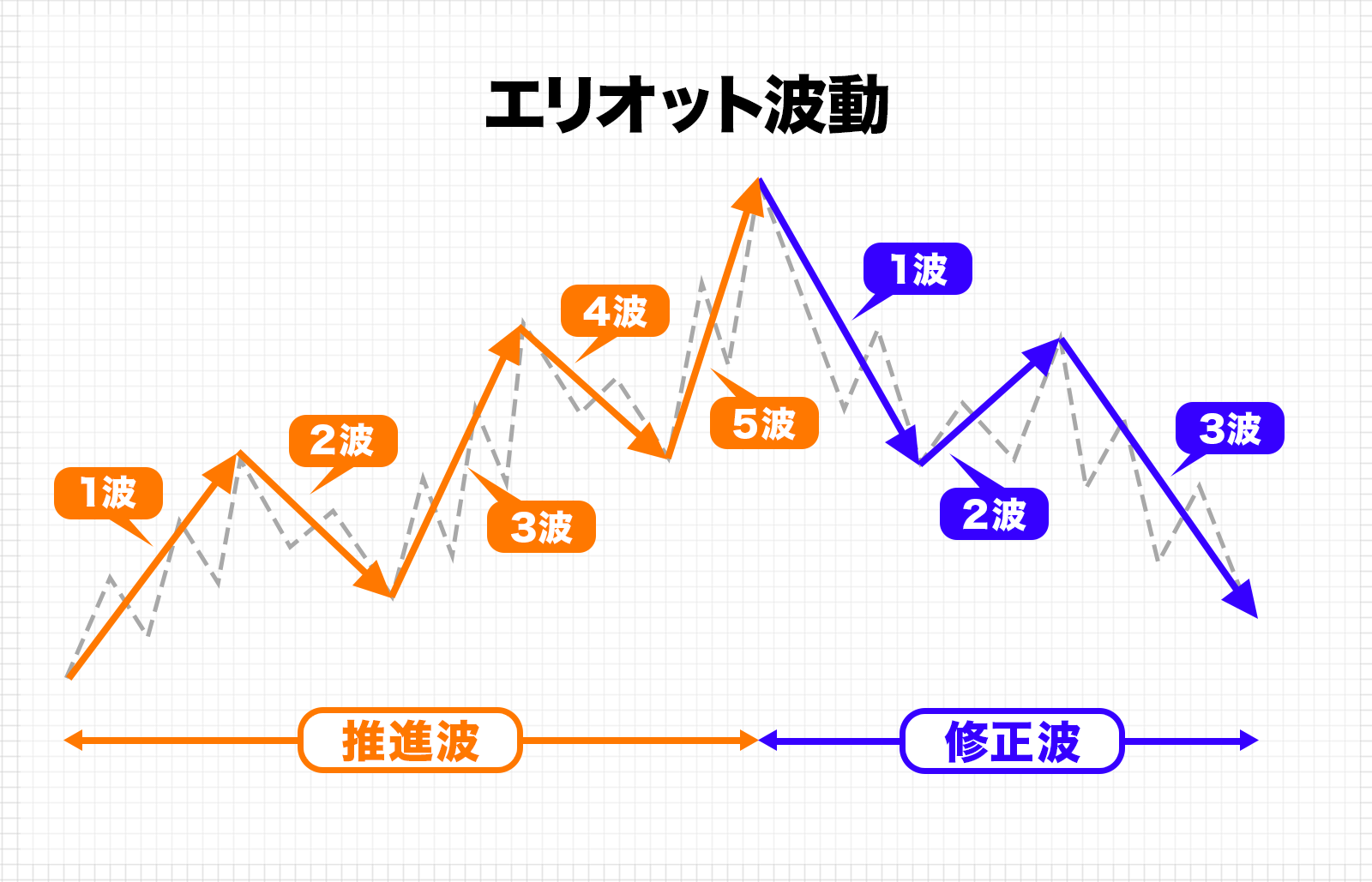

インパルス・ダイアゴナル

推進波には、主にインパルスとダイアゴナルの2種類が存在します。

インパルスはもっとも力強い推進波で、以下の3つの法則があります。

・第2波は第1波の始点を下回らない。

・第3波はも短くならない。

・第4波は第1波の高値を割り込まない。

ダイアゴナルはトレンドの始点や終点に現れやすい、くさび型の波形です。インパルスとは異なり、第4波が第1波の高値を割り込むことが特徴です。

ダイアゴナルには、トレンドの始まりを示すリーディング・ダイアゴナルと、トレンドの終わりを示唆するエンディング・ダイアゴナルがあります。ダイアゴナルは相場の転換点を見極める重要なサインと言えます。

第3波がもっとも伸びやすい理由

推進波のなかでも、第3波はもっとも力強く、値幅を伴いやすい波として知られています。

その理由は、市場参加者の心理にあります。

第1波でトレンド転換の可能性が示唆され、第2波の押しが1波の始点を割り込まないことで、市場参加者の確信が深まるのです。

多くの投資家がトレンドの発生を確信し、一斉に売買に参加してくるのが第3波です。出来高も急増し、迷いのない一方向への強い動きが生まれます。

トレーダーにとってもっとも利益を上げやすいため、エリオット波動を用いたトレードでは、第3波をいかに捉えるかが重要とされています。

第5波が弱いときのトレンド終了サイン

第5波は、推進波の最後の波であり、トレンドの最終局面を示します。

一般的に第3波ほどの勢いはなく、値動きが鈍化する傾向があります。

特に注目すべきは、第5波が第3波の高値を更新できずに終わる「フェイラー」という現象です。

フェイラーはトレンドのエネルギー枯渇を示す反転シグナルとされます。

また、価格は高値を更新しているにもかかわらず、RSIなどのオシレーター系指標が切り下がる「ダイバージェンス」も発生しやすいです。

ダイバージェンスは、トレンドの終焉の近さを示唆します。

第5波でのトレードでは、反転のサインを見逃さず、深追いしない慎重さが求められます。

修正波:主にトレンドと逆方向に現れる3波動構成の波

修正波は、5つの推進波によって形成されたトレンドに対して、一時的な調整として逆方向に進む波です。

基本的に「A波」「B波」「C波」の3つの波で構成され、この期間はトレンドが一服し、市場参加者の間で方向感が見えにくくなります。

そのため、推進波と比べて値動きが複雑で、予測が難しいパターンを描きやすいのが特徴です。

修正波は、次の推進波に向けてエネルギーを溜めるための「充電期間」と捉えられます。

修正波の理解は、トレンドがいつ再開するのかを予測し、次のエントリーチャンスに備える上で非常に重要です。

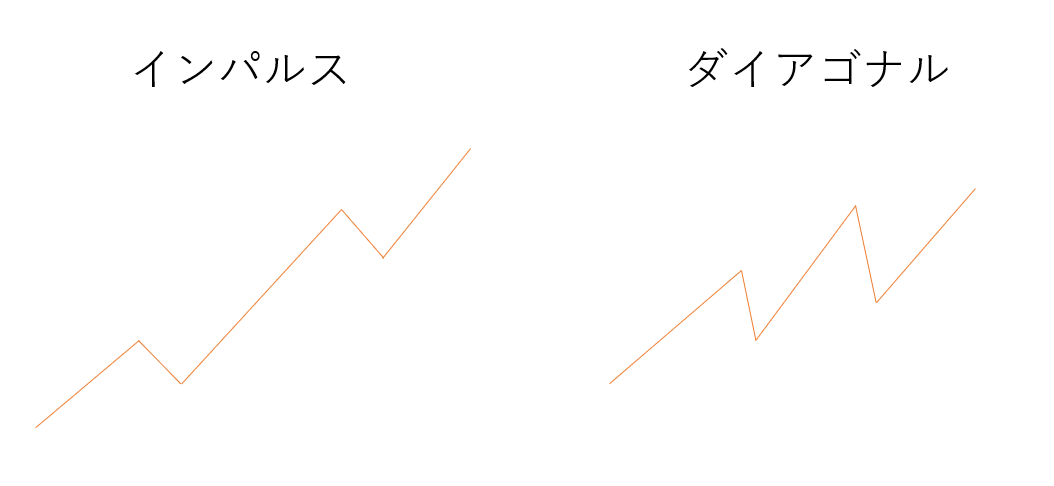

ジグザグ、フラット、トライアングル

修正波には、代表的な3つのパターンがあります。

1つ目は「ジグザグ」で、A波・C波が鋭く進む調整パターンです。「A波」「B波」「C波」はそれぞれ5波・3波・5波で形成されます。

2つ目は「フラット」で、時間的な調整の色が強く、横ばいの動きが特徴的。「A波」「B波」「C波」はそれぞれ5波・3波・5波で形成されます。

3つ目は「トライアングル」で、値動きが徐々に収束していく持ち合いの形です。トライアングルは5波で構成されており「A波」「B波」「C波」「D波」「E波」となります。

また、9波にまで延長する場合もあり、各波は全て3波で構成されます。

調整はトレンドの充電期間

修正波の期間は、値動きが複雑で方向感が掴みにくいため、トレードの難易度が高くなります。

ジグザグ、フラット、トライアングルなど、複数のパターンが考えられる上、さらに複雑な複合修正波に発展する場合もあります。

そのため、初心者が安易に手を出すと損失を被りやすいです。

修正波は「次の推進波を生み出すためのエネルギーを蓄える期間」と捉え、無理にトレードを仕掛けるのではなく、明確なパターンが完成するのを待つのが賢明です。

明確な調整が終わり、次の推進波が始まるサインを確認してからエントリーすることで、リスクを抑え、勝率の高いトレードを目指せます。

フラクタル・オルタネーション|波を正しく理解するカギ

エリオット波動を理解するために重要な概念が「フラクタル」と「オルタネーション」です。

フラクタルとは? |全体と部分が同じ形で構成

フラクタルとは「自己相似性」を意味し、図形全体と部分が同じ形で構成されている状態を指します。

エリオット波動におけるフラクタルとは、大きな時間軸の一つの波が、より小さな時間軸で見ても、基本の波動パターンで構成されている性質を意味します。

例えば、日足チャートの1つの推進波を1時間足チャートで見ると、そこには5つの小さな波が存在します。

つまり、月足のような長期的なトレンドから1分足の短期的な値動きまで、すべての時間軸を同じ理論で分析できるのです。

オルタネーション |第2波と第4波は形が変わりやすい

オルタネーションは「交互の法則」とも呼ばれ、1つの推進波の中にある2つの修正波(第2波と第4波)が、互いに異なる種類のパターンを描く傾向を指します。

例えば、第2波が単純で価格が鋭く調整する「ジグザグ」であれば、第4波は「ジグザグ」以外になりやすいのです。

オルタネーションは、第2波のパターンが確認できた際に、次に来る第4波の形をある予測する手がかりになります。

4波の形が予測できれば、現在の波がどの段階にあるのかを判断する精度が高まり、次の第5波の出現を予測する助けになります。

ただし、あくまで傾向ですから、必ず起こるものではありません。

エリオット波動とフィボナッチの併用で精度を高める

エリオット波動の分析精度を高めるために、相性の良いツールが「フィボナッチ」です。

フィボナッチ数列(Fibonacci sequence)とは、「直前の2つの数を足して次の数を作る」 というルールで作られる数列です。

フィボナッチ数列から導かれる比率をフィボナッチ比率(0.382、0.618、1.618など)と呼び、相場の波の大きさや目標価格を予測する際の手がかりとなります。

例えば、「第2波は第1波の値幅の61.8%で反発しやすい」「第3波は第1波の1.618倍に伸びやすい」といった経験則があるのです。

エリオット波動とフィボナッチ比率を組み合わせると、具体的な価格目標を考慮したトレード戦略を立てられます。

エリオット波動とダウ理論、グランビルの法則の関係

エリオット波動は孤立した理論ではなく、他の主要なテクニカル分析理論とも密接な関係があります。

特に、「ダウ理論」は、エリオット波動のベースになった理論とされています。

また、「グランビルの法則」の売買サインは、エリオット波動における第3波の始まりなど、重要なエントリー・エグジットポイントと重なりやすいです。

これらの理論を組み合わせることで、多角的な視点から相場を分析し、判断の確度を高められます。

[関連]ダウ理論とは|6原則とトレンド転換の判断方法、エントリータイミングを解説!

[関連]グランビルの法則とは?8つの売買シグナルと使い方・注意点を図解でわかりやすく解説

エリオット波動を用いた具体的なエントリーポイント

エリオット波動の理論を学んだら、次はその知識を実際のトレードに活かす段階です。

ここからは、理論を実践に移すための具体的な売買戦略を解説します。

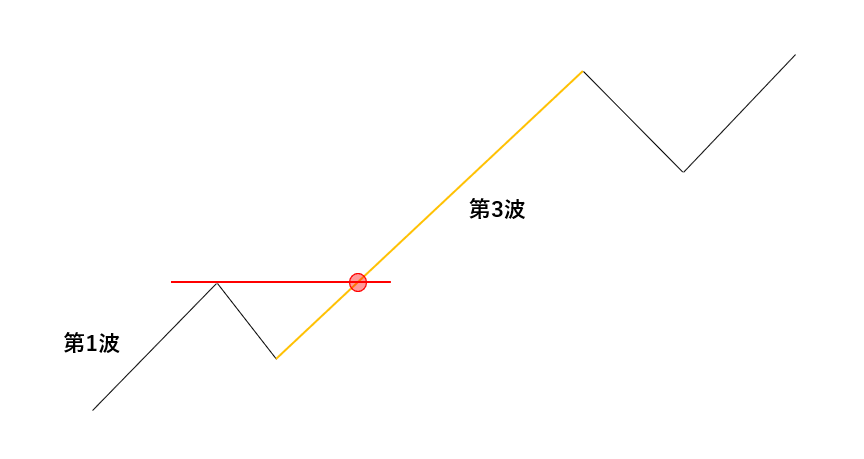

狙うなら第3波・第5波のエントリー

エリオット波動を用いたトレードの王道は、もっとも力強く伸びやすい推進波、特に「第3波」を狙うことです。

この際の最適なエントリーポイントは、第1波の上昇後、第2波の調整が完了し、再びトレンド方向に動き出す瞬間です。

具体的には、第3波が第1波の高値をブレイクしたタイミングがエントリーチャンスとなります。

さらに出来高の増加を伴っていれば、第3波が力強く始まる信頼性の高いサインです。

損切りを第2波の安値の少し下に設定すれば、リスクを限定しながら大きな利益を狙えます。

第5波は慎重に

第5波もトレンド方向への動きを利益に変えるチャンスとなりますが、トレンドの最終局面であるため、より慎重な判断が求められます。

値幅が限定的になったり、勢いが失速したりする可能性を念頭に置く必要があります。

特に注意すべきは、オシレーター系指標(RSIやMACD)との「ダイバージェンス」です。

価格は高値を更新しているのに、オシレーターのピークが切り下がっている場合、トレンドの勢いが弱まっているサインとなります。

ダイバージェンスが確認されたら、新規エントリーは見送り、保有中のポジションは利益確定を検討すべきと判断できます。

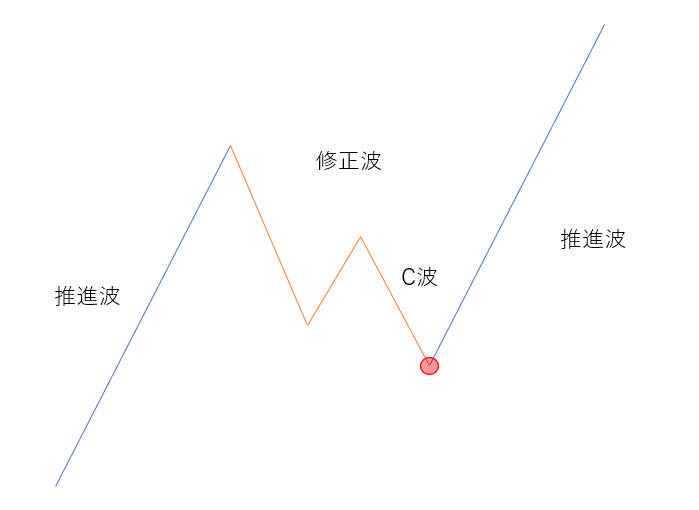

修正波ABCを使った逆張り戦略

上級者向けの戦略として、修正波の終わりを狙った逆張りがあります。

具体的には、推進5波が完了した後、A波、B波と調整が進み、最後の調整波である「C波の終点」を狙う方法です。

C波の目標価格は、フィボナッチ・エクスパンションを用いて「A波と同じ値幅(100%)」や「A波の1.618倍」に設定される場合が多いです。

この価格帯に到達し、ローソク足で反転のプライスアクションが確認できれば、次の新たな推進第1波の始まりを期待して逆張りでエントリーします。

ただし、予測が外れるリスクも高いため、損切りはC波の最安値のすぐ外側に浅く設定するのが良いでしょう。

トライアングルや複合修正波では様子見

エリオット波動は常に教科書通りの綺麗な形を描くわけではありません。

特に修正波は、方向感のない持ち合いである「トライアングル」や、調整が複雑に連結する「複合修正波」を形成しやすいです。

修正波のタイミングでは、次にどちらへ動くかの予測が非常に困難で、無理にトレードを仕掛けても上下に振られて損失を出しがちです。

「休むも相場」の格言通り、波形が読みにくい時はポジションを持たず、様子見に徹するのが賢明です。

トライアングルが明確にどちらかの方向にブレイクアウトするのを待ってから、流れに乗る方が効率的でしょう。

エリオット波動が「使えない」と言われる理由

エリオット波動は強力な分析ツールですが、「後付けだ」「使えない」と批判される場合もあります。

その最大の理由は、波動のカウントが分析者の主観に大きく左右されやすい点にあります。

同じチャートでも、人によって「今は推進3波だ」「いや、まだ修正B波だ」と解釈が分かれやすいです。

この主観性を克服するには、1つのシナリオに固執しないことが重要です。

常に複数のシナリオを用意し、実際の値動きが本命シナリオから外れた場合は、潔く損切りして次のシナリオに切り替えましょう。

柔軟な思考と徹底したリスク管理こそが、エリオット波動を使いこなす鍵となります。

応用編|エクステンション・複合修正・トライアングル

ここまではエリオット波動の基本パターンを中心に解説してきましたが、実際の相場ではより複雑でイレギュラーな波形も頻繁に出現します。

応用的なパターンを理解しておけば、より多様な相場環境に柔軟に対応できるようになります。

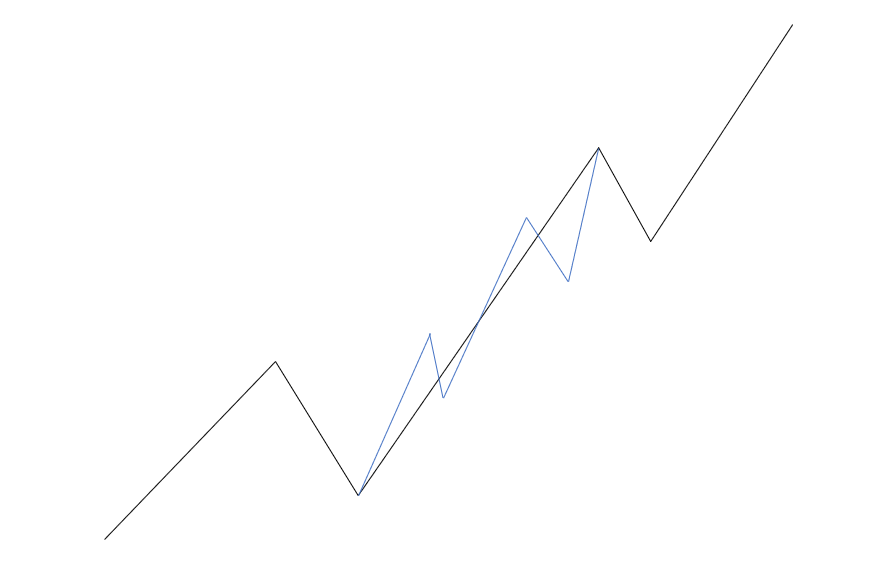

推進波が延長(エクステンション)するケース

エクステンションとは、推進波が、それ自体も内部で5つの副次波に分かれ、通常よりも大きく伸びる現象を指します。

頻繁にエクステンションが発生するのは、市場参加者のエネルギーが集中する第3波です。

第3波が延長すると、副次的な波も延長しやすく、大きなトレンドになることもあります。

エクステンションが確認された場合には、波動カウントを5波から9波に修正して考えます。

エクステンションを意識しておけば、トレンドが予想以上に伸びた際にも慌てずに対応し、利益を伸ばせるでしょう。

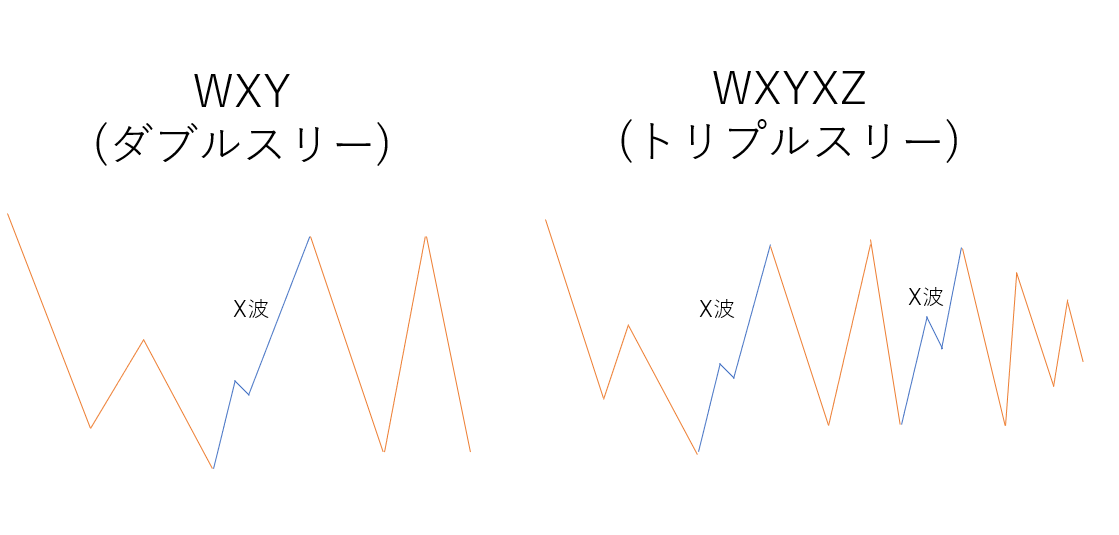

「WXY」や「WXYXZ」の複合修正波

修正波は、単純なA-B-Cの3波動で終わらずに、さらに複雑な「複合修正波」に発展する場合があります。

複合修正波とは、ジグザグやフラットといった単純な修正波が、「X波」と呼ばれる一時的なつなぎの波によって繋がった波を指します。

2つ連結したものは「ダブルスリー(WXY)」、3つ連結したものは「トリプルスリー(WXYXZ)」と呼ばれています。

修正がなかなか終わらないと感じた時は、複合修正波の可能性を疑う必要があります。

複合修正波が終わるまでは、明確なトレンドが発生しにくいと判断できます。

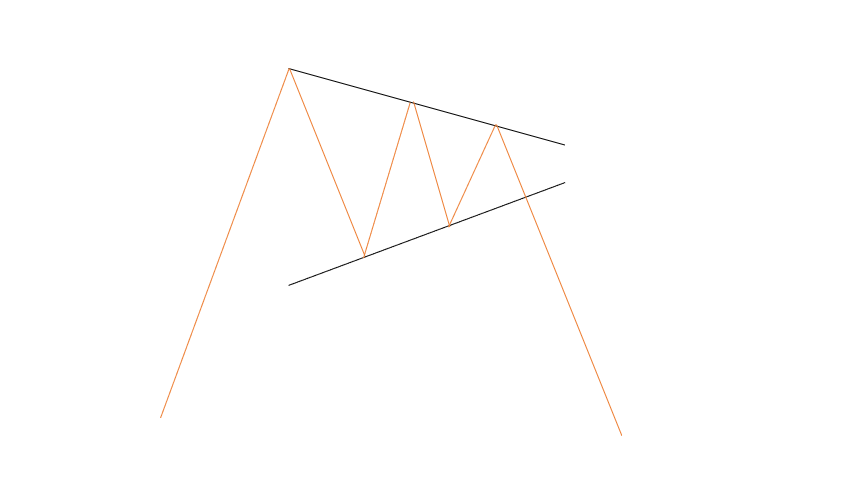

トライアングル(収縮型・拡大型)後の大相場

トライアングルは、A-B-C-D-Eの5つの波で構成される持ち合いパターンで、修正波の一種です。

一般的には、徐々に値幅が狭まっていく「収縮型」が発生しやすいです。

収縮型のトライアングルが形成されている期間、市場のエネルギーは徐々に圧縮されていきます。

そして、トライアングルのトレンドラインをブレイクアウトした後は、溜め込んだエネルギーが一気に放出され、強いトレンドが発生する場合があります。

トライアングル形成後のブレイクは、大きな利益を狙える絶好のエントリーチャンスと言えるでしょう。

まとめ|波を読みトレードの武器にしよう

エリオット波動は、相場の値動きに潜む投資家心理のリズムを解き明かすための羅針盤となります。

フラクタル構造が基本とされているため、短期的な値動きから長期的な大局観まで一貫した理論で分析できる汎用性の高い分析手法と言えるでしょう。

エリオット波動を深く学べば、闇雲にエントリーするのではなく、優位性の高い波が到来するまでじっくりと待てるようになります。

もちろん完璧なツールではありませんが、原則を理解し、他の分析手法と組み合わせれば、あなたのトレードにおける強力な武器となるでしょう。

執筆者情報

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)/日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)