2025年10月現在、日本の消費者物価指数(CPI)は前年比2.9%上昇と、依然として高い水準で推移しています。

物価上昇が続く中で、現金の実質的な価値は時間とともに目減りするリスクがあるため、物価の変動に対応できる企業の株に注目する投資家も増えています。

本記事では、インフレ局面で業績を伸ばしやすい企業の特徴や、注目セクターをご紹介。投資家が押さえておきたい戦略も解説していきます。

そもそもインフレ(インフレーション)とは?

インフレ(インフレーション)とは物価が継続して上昇する現象のことであり、モノやサービスの価格が上昇することで、お金の価値が下がる状況を指します。

物価が上がると同じ金額で購入できる商品やサービスの量が減るため、現金だけで資産を保有していると実質的に価値が減少。株式市場においても、インフレは企業の利益や株価に直接影響を与える重要な経済指標です。

投資においてインフレの理解は、資産の実質的な価値を守り、適切な投資判断を下すために不可欠です。

インフレには「良いインフレ」と「悪いインフレ」がある

インフレは、大きく分けて「良いインフレ(ディマンドプルインフレ)」と「悪いインフレ(コストプッシュインフレ)」があります。

良いインフレは需要が供給を上回ることで物価が上昇する状況で、企業の売上や利益が増加し、株価にもプラスの影響を与えることがあります。

一方、悪いインフレは原材料費や人件費の急激な上昇、あるいは貨幣供給量の増加などによって物価が上がる状況です。これは企業や家計の負担を増やし、株価にネガティブな影響を与える場合があります。

日本のインフレの推移について

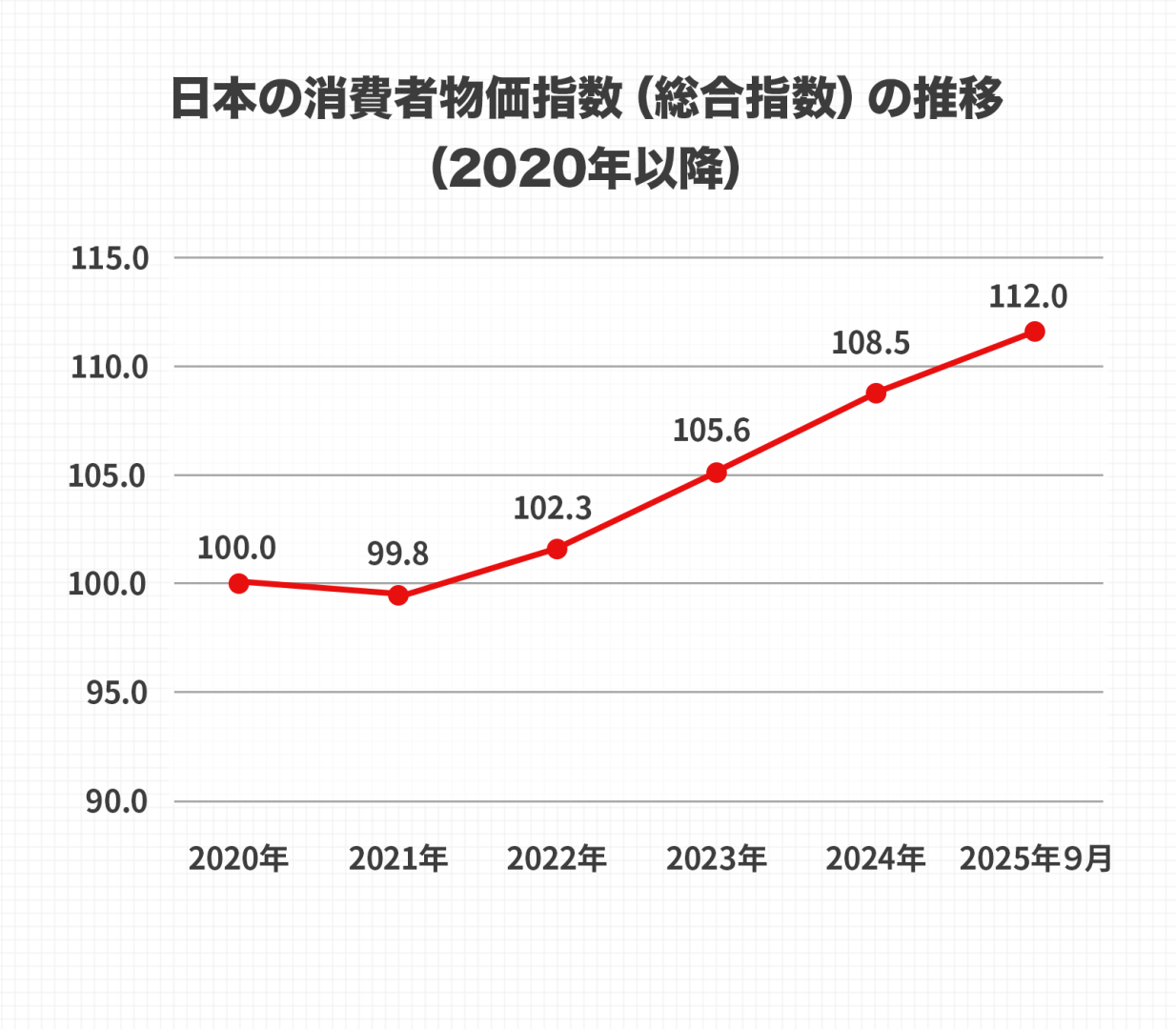

総務省統計局のデータによると、日本の消費者物価指数(CPI、2020年基準)は2020年の100から、2025年9月には112.0まで上昇しました。およそ5年間で12%の物価上昇が進み、2020年に1,000円で買えたものが現在では約1,120円必要になる計算です。

インフレは2021年後半から加速し、当初はエネルギーや食料品といった生活必需品の値上げが中心でしたが、近年では日用品や各種サービスなど、より幅広い分野へと拡大。

2025年も2〜3%台の物価上昇が続いており、緩やかなインフレが定着しつつある状況です。

こうした中では、現金の価値が徐々に下がるため、インフレに強い資産への投資が重要になっています。

インフレに強い企業の特徴

インフレ下でも安定して収益を上げられる企業には、いくつかの共通する特徴があります。

価格転嫁が可能な企業

価格転嫁とは、原材料費や人件費などのコスト上昇分を、商品やサービスの価格に反映させることです。

インフレが発生した場合、企業は原材料費や人件費などのコストが上昇します。

商品やサービスの価格を適時に引き上げることで、収益を維持できるため、物価上昇の影響を相対的に少なく抑えることが可能です。

たとえば、ブランド価値が高い企業や市場で独占的な地位を持つ企業は、容易に価格転嫁ができるため、インフレに強い特徴があります。

競争力が強い企業

競争力が強い企業は他社と比較して固有の強みや技術力を持っており、価格上昇にも一定の耐性があります。

競争力のある企業は、コスト増加を価格の引き上げだけでなく、効率化やスケールメリットの活用などで吸収することができるため、インフレ時にも高い収益性を維持しやすい特徴があります。

資源系企業や不動産

資源価格はインフレの進行とともに上昇する傾向があるため、資源系企業は原材料費の上昇を価格に転嫁しやすく、企業の収益も上昇しやすくなります。

また、不動産は一般的にインフレ時に資産価値が上がるため、不動産関連の株式もインフレ対策として有効。

特に、安定した収益を生む不動産投資信託(REIT)は、物価上昇局面での資産保全策として人気です。

借入金の少ない企業

借入金が少ない企業は、金利上昇局面でも元々の借入額が小さいため、支払利息の増加幅を抑えられます。

さらに、利息負担の変動が小さい分、収益やキャッシュフローが安定しやすいという特徴があります。

海外売上高比率が高い企業

海外市場で売上を持つ企業は、為替や海外需要の恩恵により国内インフレの影響を軽減できる場合があります。

特に輸出依存度の高い企業やグローバルブランドを持つ企業は、インフレ局面でも比較的安定した収益を維持しやすい傾向にあります。

インフレに強い株を保有するメリット

インフレに強い株を保有することで、現金や債券だけを持つ場合に比べ、資産価値の目減りを抑えることができます。物価上昇に伴い企業の売上や利益も伸びやすいため、株価や配当が増加するケースも少なくありません。

特に、高配当株やキャッシュフローの安定した企業は、景気変動の影響を受けにくく、インフレ局面でも安定したリターンを期待できます。

インフレが長期化する局面では、こうした銘柄の存在が資産を守る鍵となるのです。

インフレに強い主要セクターと銘柄例

食品・飲料セクター

日常的に消費される食品や飲料は、生活必需品であり、価格転嫁が容易であるため、全体的な物価上昇の影響を受けにくいとされています。

特に、大手食品メーカーや飲料メーカーはブランド力が強く、消費者からの需要も安定しているため、株価も比較的安定しています。

サントリー食品インターナショナル(2587)

サントリー食品インターナショナルは、飲料や食品の製造・販売を手がける日本を代表する食品メーカーです。

清涼飲料水や健康食品、酒類、健康食品など多岐にわたる事業を展開し、国内外でブランド力を確立。

価格転嫁力が高く、原材料費が上昇しても消費者に価格を転嫁しやすいため、インフレ耐性が高い企業です。

さらに海外売上高の全体に占める割合は約5割に達しており、為替や海外需要の恩恵を受けながら、国内インフレの影響を緩和できる点も強みです。

エネルギーセクター

原油価格の上昇などが代表的な例ですが、エネルギー関連企業は価格上昇を顧客に転嫁することができるため、収益性を維持することができます。

特に、石油・ガス企業は世界的な需給バランスに影響されるため、インフレ時には相対的に有利な立場になることが多く投資妙味が生まれます。

INPEX(1605)

INPEXは、天然ガスや石油の探査・開発・販売を行う日本最大のエネルギー企業です。世界20カ国以上で事業を展開しており、原油・天然ガスの上流開発を中心に、安定した供給体制を築いています。

原油や天然ガスの価格上昇がそのまま収益に直結するビジネスモデルのため、インフレ局面では売上や利益が増加しやすい傾向にあります。

また、世界的な需給バランスの変化や地政学リスクの高まりによって資源価格が上昇する場面では、同社のような資源開発企業が相対的に優位な立場に立てる点も強みです。

テクノロジーセクター

テクノロジー企業は、高い利益率を有しており、インフレの影響を軽減することができます。

また、製品のアップデートや新サービスの提供などによって、価格上昇を顧客に受け入れさせやすい特徴があります。

加えて、デジタル化や自動化の進展により、運営コストを相対的に抑えることができる利点もあります。

ソフトバンクグループ(9984)

ソフトバンクグループは、通信事業を中心に投資事業やテクノロジー関連事業を展開するグローバル企業です。

中でも通信事業は、安定したキャッシュフローを生み出しており、景気変動やインフレの影響を受けにくい収益基盤を持ちます。

また、AI・半導体・ロボティクスなど、成長分野への投資を積極的に行っており、価格競争力や技術革新によって高い利益率を確保しています。こうしたビジネスモデルにより、製品・サービスのコスト上昇分を価格に転嫁しやすく、インフレ局面でも収益を維持しやすいのが特徴です。

不動産セクター

不動産セクターは、土地や建物の保有・賃貸・開発を行う企業で、資産価値や賃料収入がインフレとともに上昇しやすい特徴があります。物価や建設コストの上昇局面でも、長期契約による賃料改定や資産価値の上昇で収益を守りやすいです。特にREIT(不動産投資信託)は安定したキャッシュフローを生み、インフレヘッジとして投資家から注目されています。

三菱地所(8802)

三菱地所は、オフィスビルや商業施設、住宅、物流施設などの開発・運営を手がける日本を代表する総合不動産企業です。

丸の内エリアをはじめとする都心の大型オフィスビル群を中心に、安定した賃料収入を得ており、国内不動産市場で確固たる地位を築いています。

また自社保有の不動産を活用したREIT(不動産投資信託)事業を通じて、継続的なキャッシュフローを確保している点も特徴。

資産価値の上昇と安定収益の両立が見込めるため、三菱地所はインフレ局面においても比較的強いポジションを維持できる企業といえます。

金融セクター

金融セクターは銀行や証券会社などを含み、金利上昇局面では貸出金利の増加によって利ざやが拡大する可能性があります。インフレ時には中央銀行が利上げを行うことが多く、金融機関にとっては収益改善につながる場合があります。また、長期的な資産運用や投資信託事業を持つ企業は、インフレに伴う資産価値変動を収益機会に変えやすい点も特徴です。

三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)

三菱UFJフィナンシャル・グループは、銀行、証券、信託など幅広い金融サービスを提供する日本最大級の金融グループです。国内外で多様な金融商品やサービスを展開しており、安定した収益基盤を持つのが特徴。

インフレ局面では、金利上昇に伴い貸出金利が高くなることで、銀行部門の利ざや拡大が期待できます。

また資産運用や投資信託、保険といった事業を通じて、インフレによる資産価値の変動を収益に変換できる仕組みを有しており、収益の安定化や向上につながる可能性があります。

国内外の広範なネットワークと顧客基盤により、経済環境の変化に柔軟に対応できる点も強みです。

インフレ時に有効な投資戦略

分散投資でリスクを軽減

インフレが進行している時期には、特定のセクターや商品の価格が急騰したり、逆に下落することが考えられます。

こうしたリスクを抑えるためには、「分散投資」が非常に重要です。

株式、債券、不動産、コモディティなど、異なる資産に分散投資することで、特定のセクターや企業に依存するリスクを軽減できます。

複数の資産クラスに分散することで、リスクを抑えつつリターンを狙いやすくなります。

長期的な視点を持つ

インフレ投資において長期的な視点を持つことは非常に重要です。

長期的に安定した収益を上げる企業や銘柄に投資することで、市場の短期的な変動に左右されず、資産を着実に増やすことが可能。

インフレが経済全体に与える影響を考慮しながら、持続的な企業価値の向上が期待できる銘柄を選ぶことが、一貫した投資成果を上げるためのポイントとなります。

定期的にポートフォリオの見直しを行う

経済状況や市場環境は日々変化するため、定期的なポートフォリオの見直しが欠かせません。

特にインフレ局面では、原材料費や人件費の上昇によるコスト増や、価格変動の影響を受けやすい銘柄が現れます。

こうした銘柄は入れ替えや資金の振り分けを行い、価格転嫁力や競争力の高い銘柄に資金を集中させることで、収益性を安定させることが可能です。

インフレに強い株に投資する際の注意点

短期的な株価の変動に惑わされない

インフレ局面では金利や為替、原材料価格などの要因が複雑に絡み合い、株式市場全体が不安定になりやすくなります。そのため、たとえインフレに強いとされる企業でも、短期的に株価が上下することは避けられません。

しかし、インフレに強い企業の多くは、価格転嫁力や安定したキャッシュフローを持ち、長期的には業績を伸ばす傾向にあります。短期的な値動きに一喜一憂せず、企業の本質的な成長力に注目することが大切です。長期的な視点を持って保有することで、安定したリターンを得やすくなります。

企業の業績悪化リスクは存在する

インフレに強いと言われる銘柄でも、すべてが安定して成長できるわけではありません。

特に価格転嫁が難しい業界では、コスト上昇がそのまま利益率の低下につながり、経営を圧迫するリスクも。

また借入金の多い企業は金利上昇時に支払い利息が増え、収益を圧迫する可能性があり、海外比率の高い企業は為替変動リスクにも注意が必要です。

投資を行う際は財務三表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書)を確認し、自己資本比率や負債比率、売上・利益の状況、現金の流動性をチェックしましょう。

加えて業界内での競争力や価格転嫁の実績なども確認し、リスクとリターンのバランスを見極めることが重要です。

[関連]貸借対照表(バランスシート)とは?投資家初心者が企業価値とリスクを見抜く読み方を解説

[関連]損益計算書(P/L)とは?投資初心者が押さえておきたい決算書の見方をアナリストが解説

[関連]キャッシュフロー計算書の分析手法!株式投資に使える決算書の見方をアナリストが伝授

まとめ

物価上昇が続くとお金の価値は下がるため、資産の実質価値を維持するには、インフレに強い株式を選ぶことが大切です。

こうした銘柄を戦略的に運用することで、物価上昇局面でも安定した収益を確保し、資産を守りやすくなります。

長期的な視点で分散投資を行い、計画的な運用を心掛けることが、インフレによる影響を最小限に抑え、資産の実質的な価値を維持するポイントです。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)

著名な元機関投資家や経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーより培った知識と経験を基に、数多くの市場動向の予測や個別銘柄の動向をピンポイントで分析。銘柄の推奨実績において社内の月間最高勝率記録を持つテクニカルアナリスト。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)