株式投資の世界には、長い歴史の中で磨き上げられてきた“勝つための型”があります。その1つが、日本古来のローソク足チャートを活用した酒田五法(さかたごほう)です。

江戸時代に考案されたとも言われるこの手法は、現代でも高く評価され、多くの投資判断に活用されています。

なぜ数百年も前の理論が、今なお通用するのでしょうか?

本記事では、酒田五法の基本から代表的なパターン、実際の活用方法までをわかりやすく解説していきます。

酒田五法(さかたごほう)とは?テクニカル分析の伝統的な手法

酒田五法とは、テクニカル分析に用いられる伝統的な手法の一種です。

ローソク足のパターンと市場参加者の心理を関連づけて理解することで、相場が分析できます。

3本以上のローソク足で構成される短期目線での伝統的解釈は、この酒田五法に由来するものが多いと言われています。

[関連]ローソク足の見方・種類・パターンを完全解説|株式投資初心者でも相場が読める!

酒田五法の歴史!本田宗久との関係性は実は薄い

しかし、考案した証拠はなく、ローソク足に関する記載が散見されるようになったのは、実は大正期以降からです。実際には、酒田五法やローソク足と本田宗久との関係性は薄いと考えられるのです。

昭和初期までに様々な人に考案された棒足などの解釈を整理したものが、酒田五法と呼ばれるようになったとみられています。

多くの人の知恵が、現代まで伝わっているとの見方もできますね。

酒田五法は「三山、三川、三空、三兵、三法」の5パターンが基本

酒田五法には、相場の転換や継続を判断するための代表的なパターンが5つ存在します。

それが「三山(さんざん)」「三川(さんせん)」「三空(さんくう)」「三兵(さんぺい)」「三法(さんぽう)」の基本五型です。

いずれもローソク足の並び方に着目し、市場参加者の心理や勢いの変化を読み解くために用いられます。ここからは、酒田五法における5つのパターンについて、具体的に解説していきます。

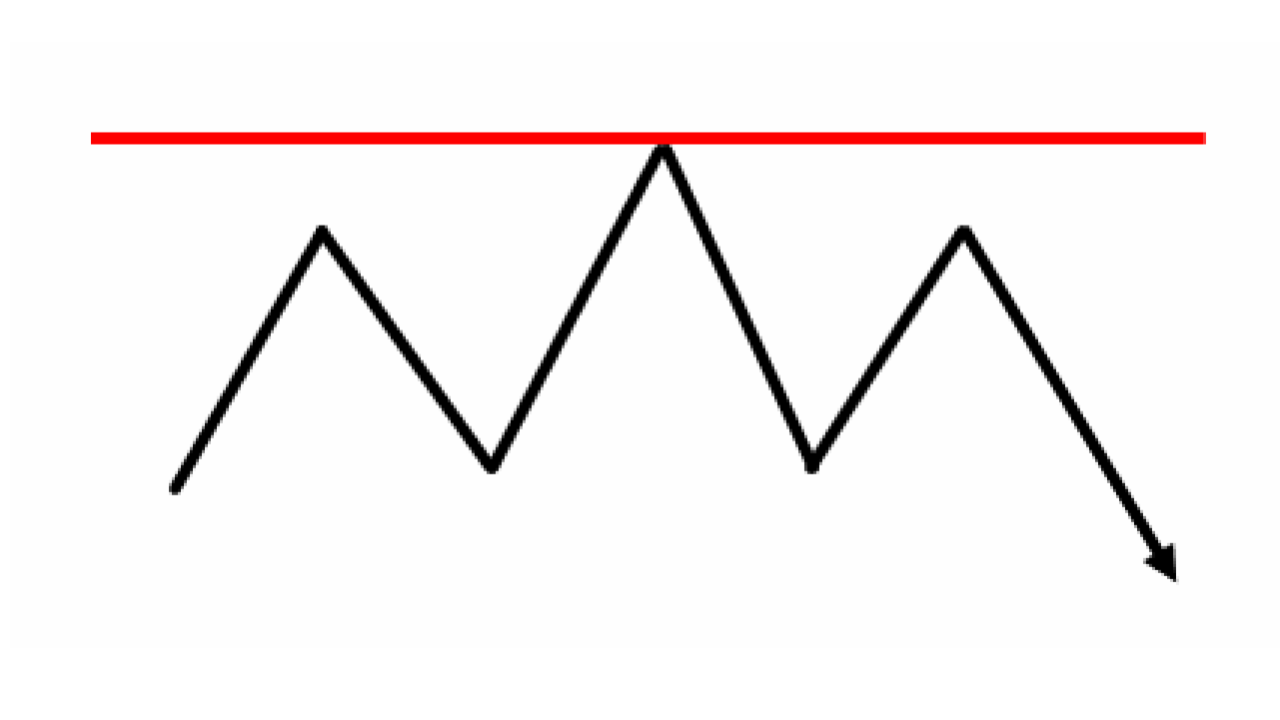

三山(さんざん)|3つの山が下落シグナルに

「三山」とは、株価が上がり続けた後(天井圏)に現れる典型的な下落サインです。

▼3つの山が連なったような形で、真ん中の山が一番高く、両脇の山が少し低いのが特徴です。

この形が、真ん中にお釈迦様、両脇に菩薩様が並んでいる仏像の配置(三尊仏)に似ているため、「三尊天井」と呼ばれる場合もあります。

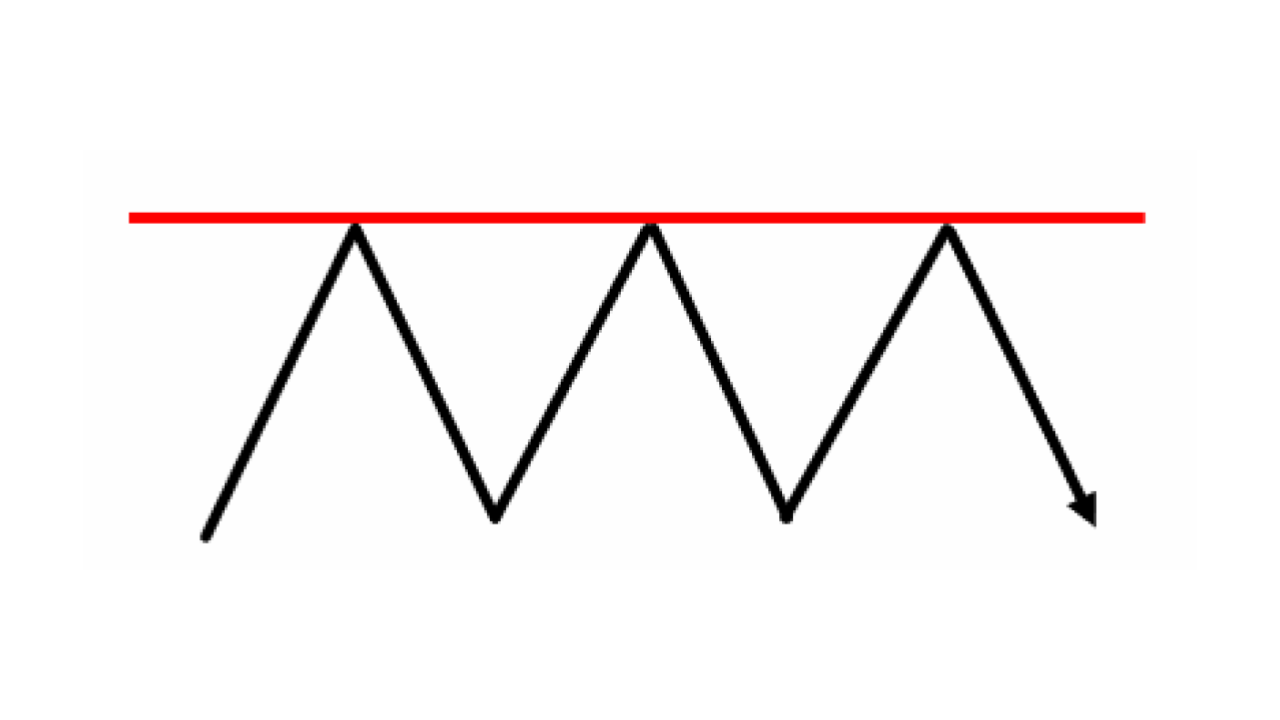

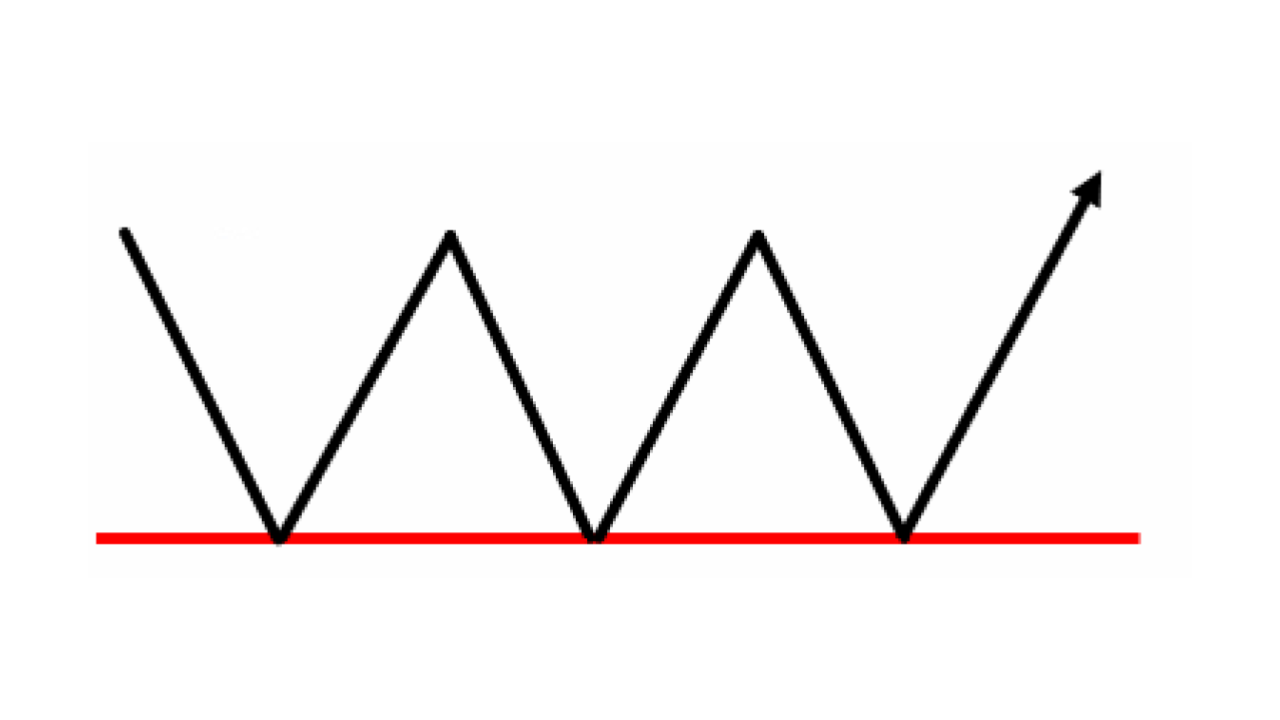

▼ちなみに、3つの山が大体同じくらいの高さのものはトリプルトップと呼ばれます。

三山やトリプルトップは、3回も同じ価格帯の突破に挑戦したのに、失敗したことを示します。「もうこれ以上、上がる力はないな」「今のうちに売っておこう」と考える人が増え、株価が下がりやすくなります。

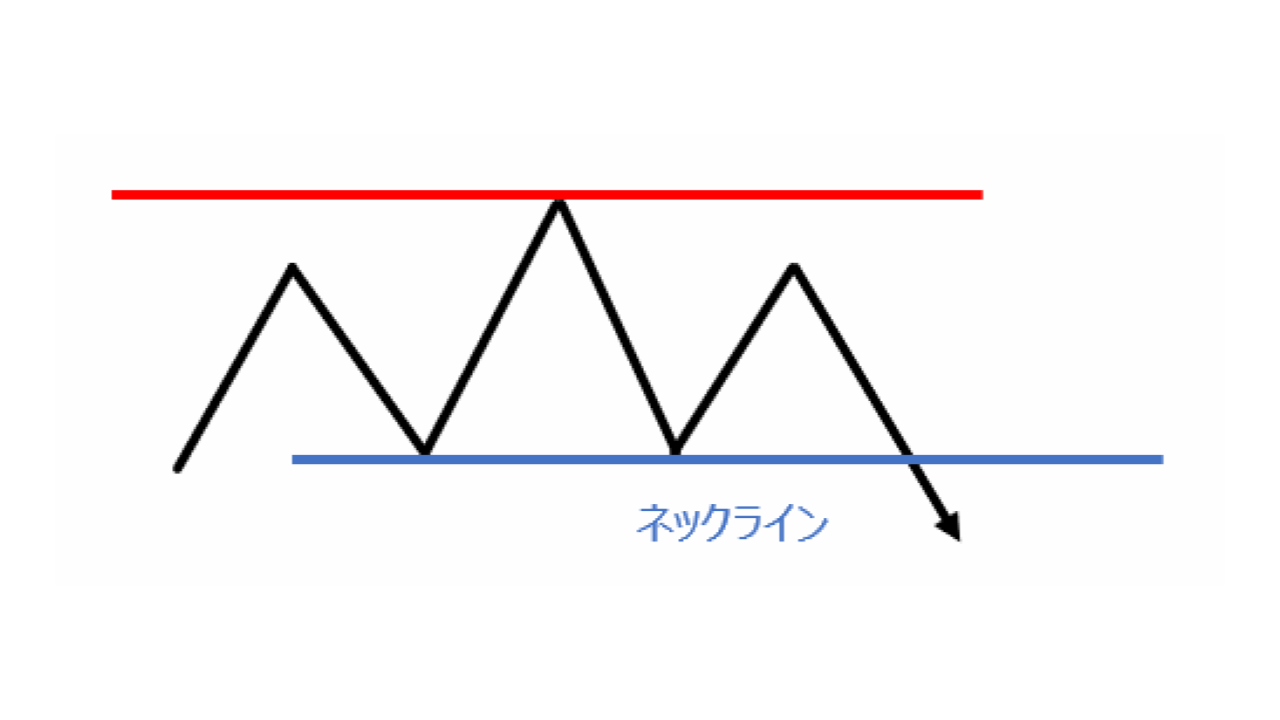

三山を見つけたときに、絶対に確認したいのがネックラインです。

▼ネックラインとは、山の間にできた2つの谷(安値)を結んだ線を指します。

株価がネックラインを下抜けると、多くの投資家がトレンドが下落に転換したと判断し売りを考えやすくなります。

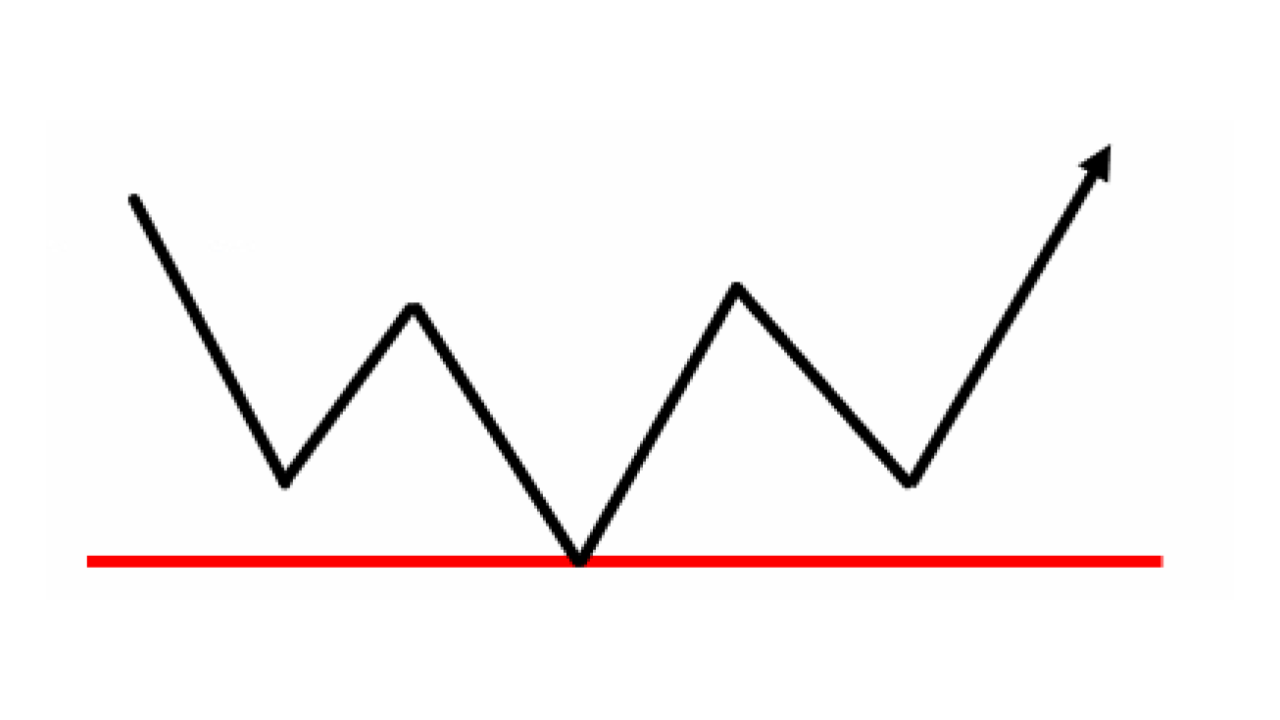

三山の逆パターン|逆三山(ぎゃくさんざん)・逆山尊(ぎゃくさんそん)

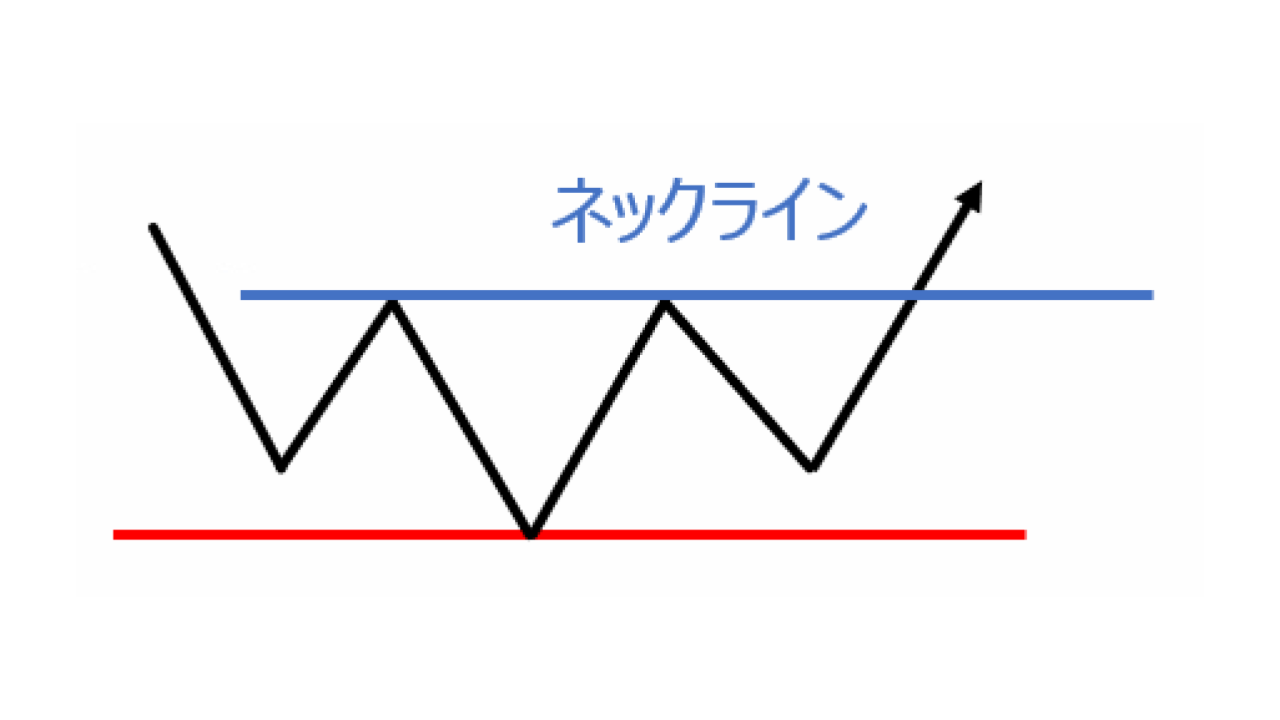

逆に「逆三山」「逆三尊」と呼ばれる底打ちのサインもあります。

▼谷が3つ並んでおり、真ん中の山が一番深くなるのが典型的な形です。

▼3つの谷の深さが、大体同じくらいの場合はトリプルボトムと呼ばれます。

トリプルボトムも、代表的な下落トレンドの底打ちサインと言われています。3回同じ価格帯で下げ止まっているため、「これ以上の下落はない」と考える人が増え、株価が上昇しやすくなるのです。

▼逆三山の場合、3つの谷の間の山を結んだ線が、ネックラインと呼ばれます。

このネックラインを上抜けると、トレンドが上昇に転換する「買い」のタイミングであると判断されます。

三山の実例|トヨタ自動車の天井を示唆!

2024年3月にトヨタ自動車の株価が上場来高値をつけて、下降トレンドに転じる際に、三山のパターンが現れました。

▼綺麗に3つの山が並び、真ん中の山が一番高くなっています。

一方、3つ目の山をつけるときに浅い押しのみで反発してしまったため、ネックラインは綺麗には引けません。

▼とはいえ、1つ目の谷の価格帯を株価が明確に割り込んで以降、値動きが明らかに弱くなっています。

▼下降トレンドに転じた後には、1つ目の谷の価格帯が、株価の戻りを抑制している点にも注目したいです。

3つの山が投資家に天井を強く意識させ、谷の水準より上値では売りが強まったため、株価が下降トレンドに転じたと分析できます。

三川(さんせん)|酒田五法が示す底打ちサイン

「三川」とは、それまで続いたトレンドの勢いの衰えと、反対方向への力の強まりを示唆するローソク足の組み合わせです。

トレンド方向への実体の長いローソク足、実体の短いローソク足、1本目とは逆方向への実体の長いローソク足の組み合わせで形成されます。

代表的な形として、大底圏で現れる「明けの明星」と天井圏で現れる「宵の明星」があります。

三川のパターン|明けの明星(あけのみょうじょう)・宵の明星(よいのみょうじょう)

(1)明けの明星|下落から上昇への転換

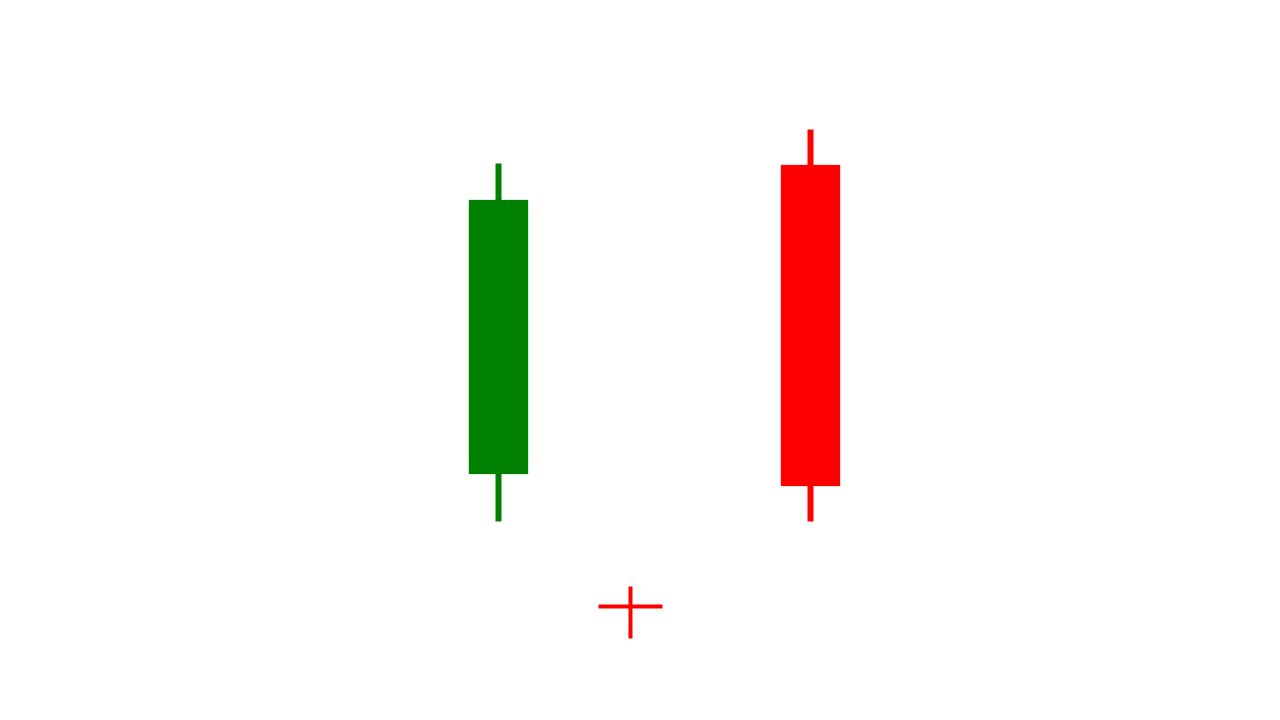

「明けの明星」とは、下降トレンドの終盤に現れ、上昇トレンドへの転換を示します。

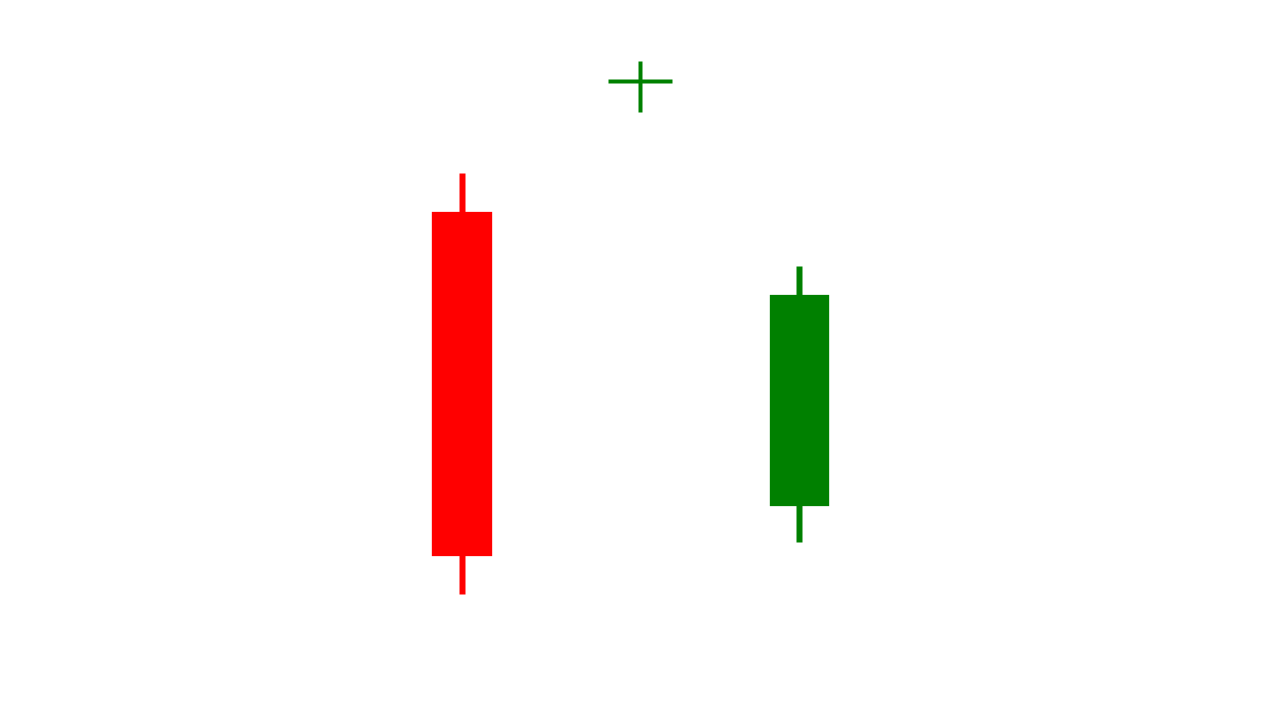

▼2本目の小さな足(いわゆる明星)が、1本目の陰線と3本目の陽線の間に窓を開けて浮かぶような形になると、より信頼性が高いとされます。

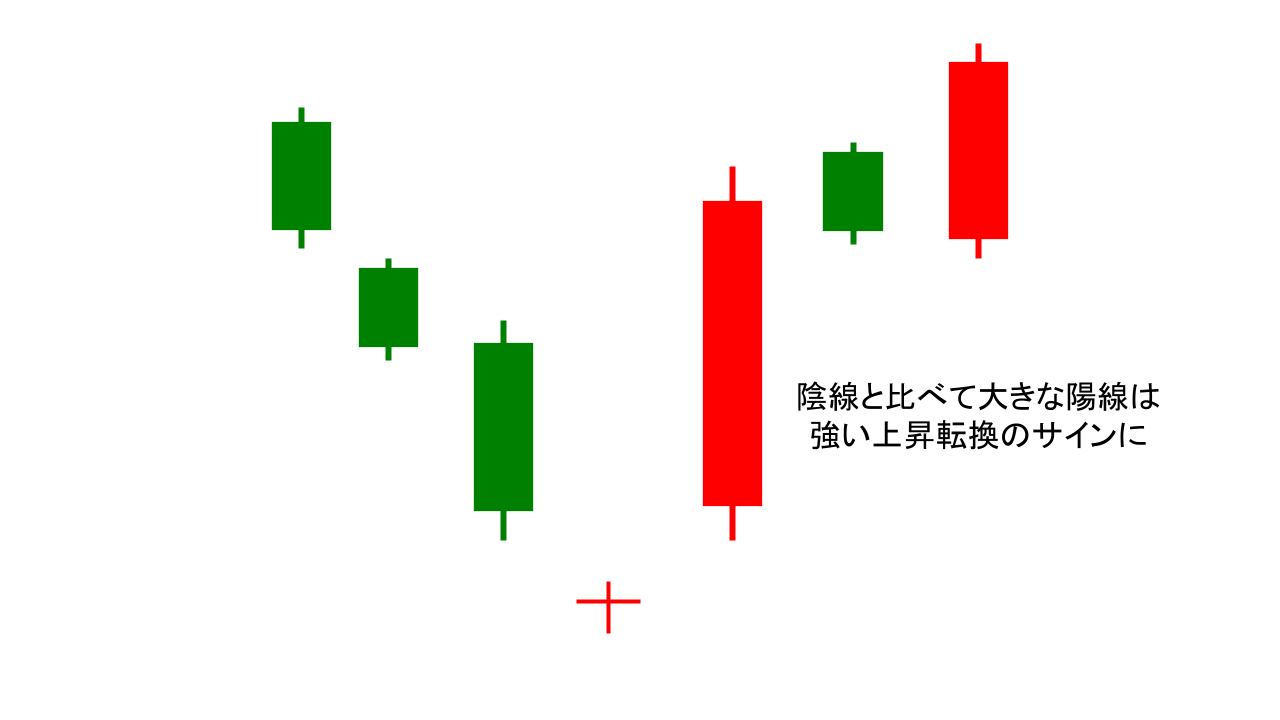

▼3本目の陽線が1本目の陰線の実体を大きく覆っていれば、強い上昇転換のサインとなります。

明けの明星が出ると、投資家は売りの勢いの衰えと買い圧力の強まりを感じ、「トレンドが転換した」と考えます。特に移動平均線などのサポートライン付近での出現は、底打ちの可能性が高いと言われています。

(2)宵の明星|上昇から下落への転換

「宵の明星」は、上昇トレンドの終盤に現れ、下落トレンドへの転換を示唆します。

▼2本目の小さな足(いわゆる明星)が、1本目の陽線と3本目の陰線の間に窓を開けて浮かぶような形になると、より信頼性が高いとされます。

▼3本目の陰線が1本目の陽線の実体を大きく覆っていれば、強い下落転換のサインとなります。

宵の明星が現れると、投資家は買いの勢いがなくなり、売り圧力が強まったと感じ、「トレンドが転換した」と考えるようになります。

三川の実例|実際に出現することは少ない!

底値や天井に綺麗な三川が現れるケースは、そう多くありません。特に日頃からたくさん売買されている銘柄では、小さなローソク足1つだけで流れが変わることは少ないです。

実際には、数日かけて安値や高値を確かめるケースが多いのです。

▼2025年1月にアドバンテストの株価が天井をつけた際には、2本の小さなローソク足が出現しています。

2営業日かけて、上値の重さを確認してから、株価は下落に転じました。

▼ただし、上昇トレンドの押し目には、明けの明星のようなチャートパターンがよく見られます。

大きな下降トレンドの終わりではなく、小さな調整局面(押し目)の終わりであれば、小さなローソク足1つで売りが出尽くすことも多いからだと考えられます。

また、出来高の少ない銘柄であれば、底値圏や天井圏に三川が現れる場合もそれなりにあります。

しかし、出来高を伴わない値動きは信頼性に欠けるため、注意が必要です。

三空(さんくう)|酒田五法が示す相場の過熱

「三空」とは、窓(ギャップ)が3回連続して開く、非常に強い動きを示すローソク足のパターンです。窓とは、ローソク足とその前のローソク前との間にできる隙間を指します。

ニュースなどによって、株価が勢いよく上昇もしくは下落すると、窓が開きます。三空は上昇の勢いが限界に近く、反転を警戒すべきであることを意味します。

三空のパターン|三空踏み上げ(さんくうふみあげ)・三空叩き込み(さんくうたたきこみ)

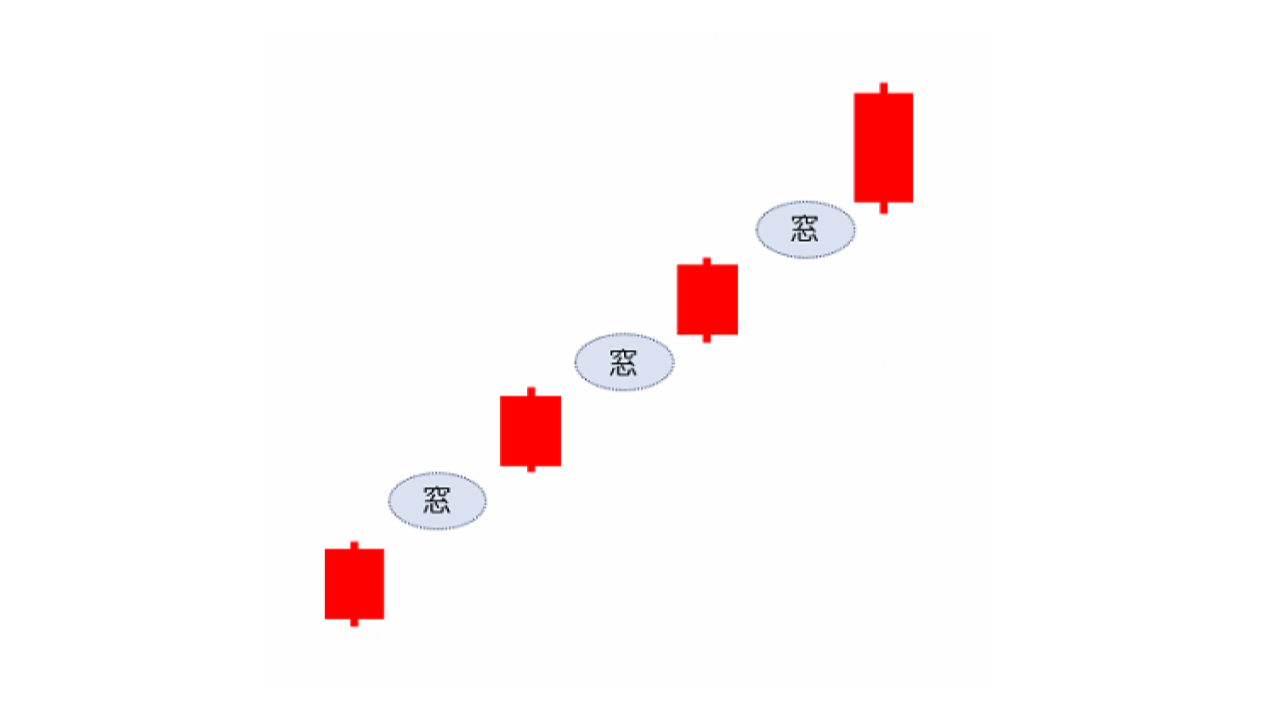

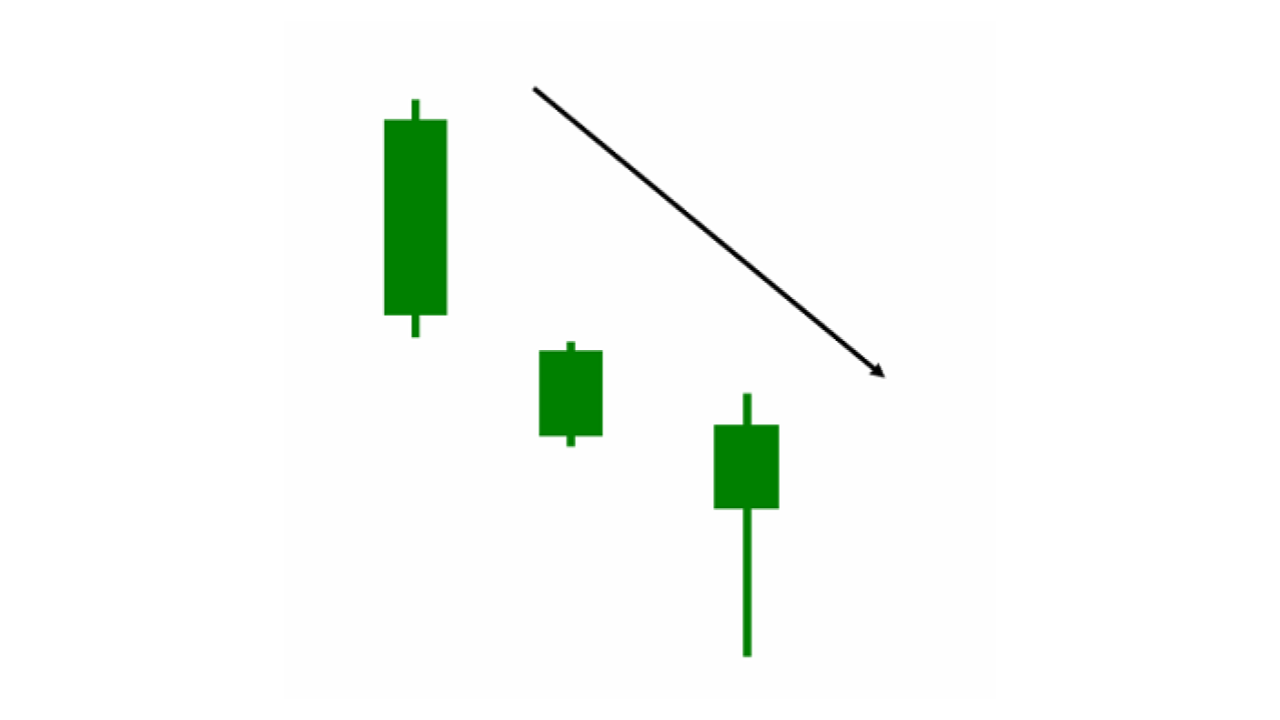

(1)三空踏み上げ|上昇トレンドの過熱

▼「三空踏み上げ」は、窓を3回連続で上方向に開けながら急上昇するパターンです。

一見すると非常に強い上昇トレンドに見えますが、実は買いが過熱し、限界に達している状態を示しており、天井圏での反転下落の前兆とされます。

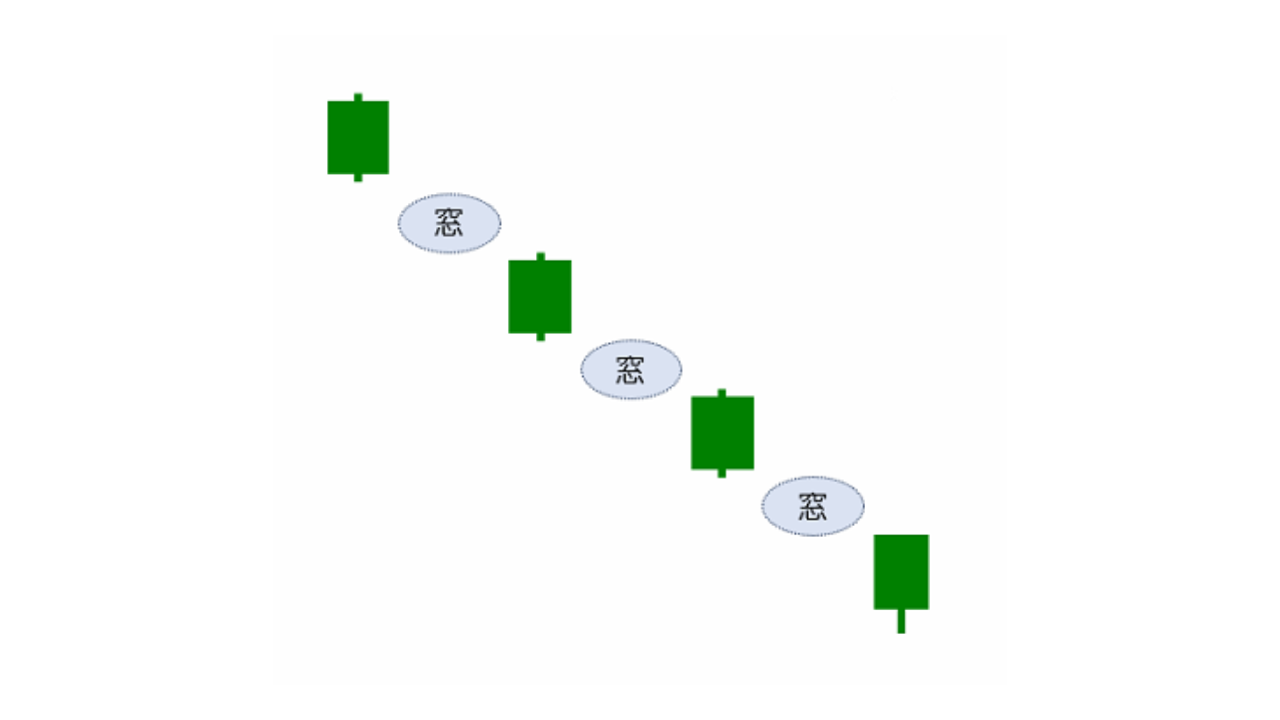

(2)三空叩き込み|下落トレンドの行き過ぎ

▼「三空叩き込み」とは、窓を3回連続して下方向に開けながら急落するパターンです。

売り圧力が極端に強まっている状態ですが、逆にこれは過剰な悲観とパニック売りがピークに達していることを示し、底打ちや反発の前兆と捉えられます。

三空の実例|多くの市場参加者に意識されている!?

2025年4月にトランプ米大統領が相互関税政策を発表。

▼この時の日経平均株価は大きく下落し、三空叩き込みのようなチャートを形成しました。

一部のローソク足のひげと実体が重なっているため、厳密には3日連続で窓を開けたとは言えません。

それでも大きく下落しての取引開始が3営業日続いたため、多くの投資家が売られ過ぎを意識しました。結果として、株価は反転上昇に向かっています。

▼また、2025年6月に日経平均株価が4万円を突破した際には、三空踏み上げが出現しています。

三空踏み上げの後には、利益を確定する売りが強まりました。三空は派手な値動きである分、発生すれば市場参加者の注目を集め、反転シグナルとして機能しやすいです。

とはいえ、三空を過信して大きくポジションを取ると、相場の動きが大きくなっているだけに、思いがけない損失を被るリスクもあります。値動きの大きさに注意して、リスク管理を行うようにしましょう。

三兵(さんぺい)|酒田五法が示すトレンド持続

「三兵」とは、陽線または陰線が3本連続するパターンで、トレンドの強さと継続性を示します。

ただし、上昇や下落が急すぎる場合、反転の兆しともなり得るため、注意が必要です。

三兵のパターン|赤三兵(あかさんぺい)・黒三兵(くろさんぺい)

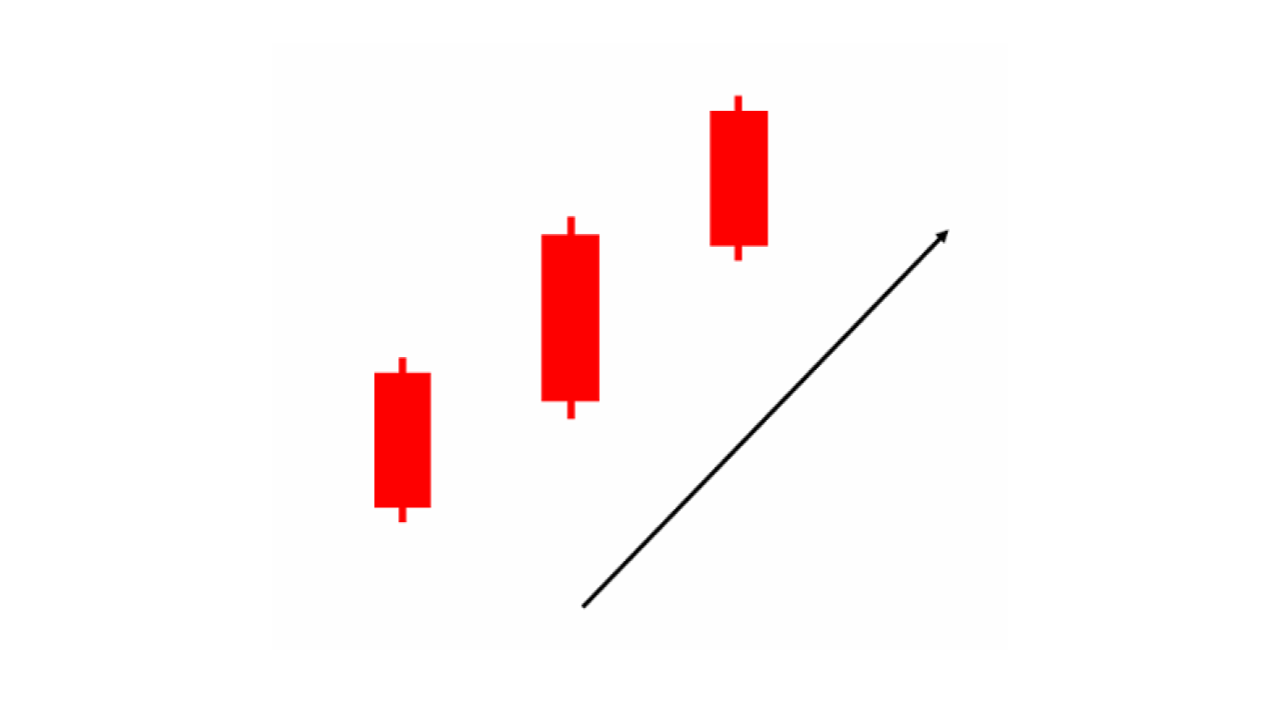

(1)赤三兵|上昇トレンドの継続

陽線が3本続いた場合は「赤三兵」と呼ばれ、上昇トレンドの継続を示すとされています。買いの勢いが強く、上昇トレンドがまだまだ続く可能性が高いと判断されます。

投資家も「この上昇の流れに乗り続けよう」という心理になります。

▼2本目、3本目が、それぞれ前のローソク足の真ん中あたりから始まって、前の日の高値を更新する形が、最も力強い赤三兵とされています。

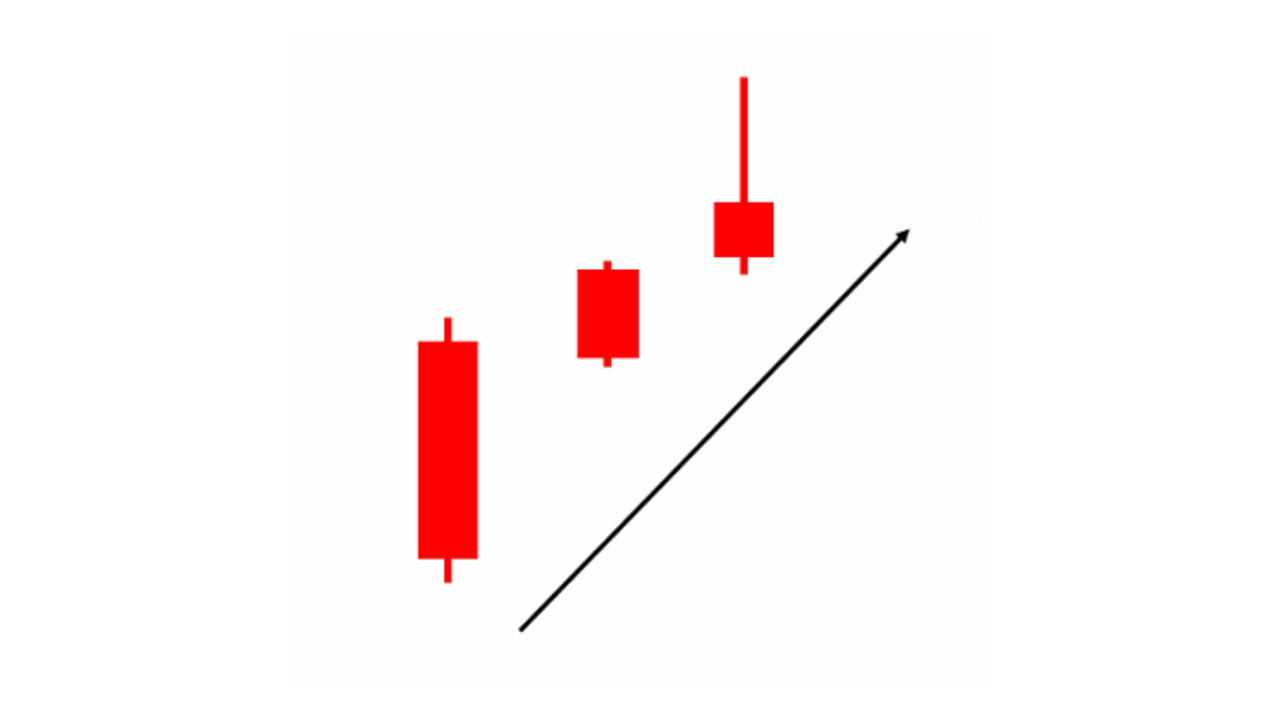

▼しかし、赤三兵が出た場合でも、陽線の実体がどんどん短くなってきていたり、長い上ひげが出ていたりする場合、トレンドの終わりの近さを示します。

▼また、1本1本の陽線が異常に長かったり、急激に上げすぎたりしたりする場合は、過熱感から反落する可能性もあるので要注意です。

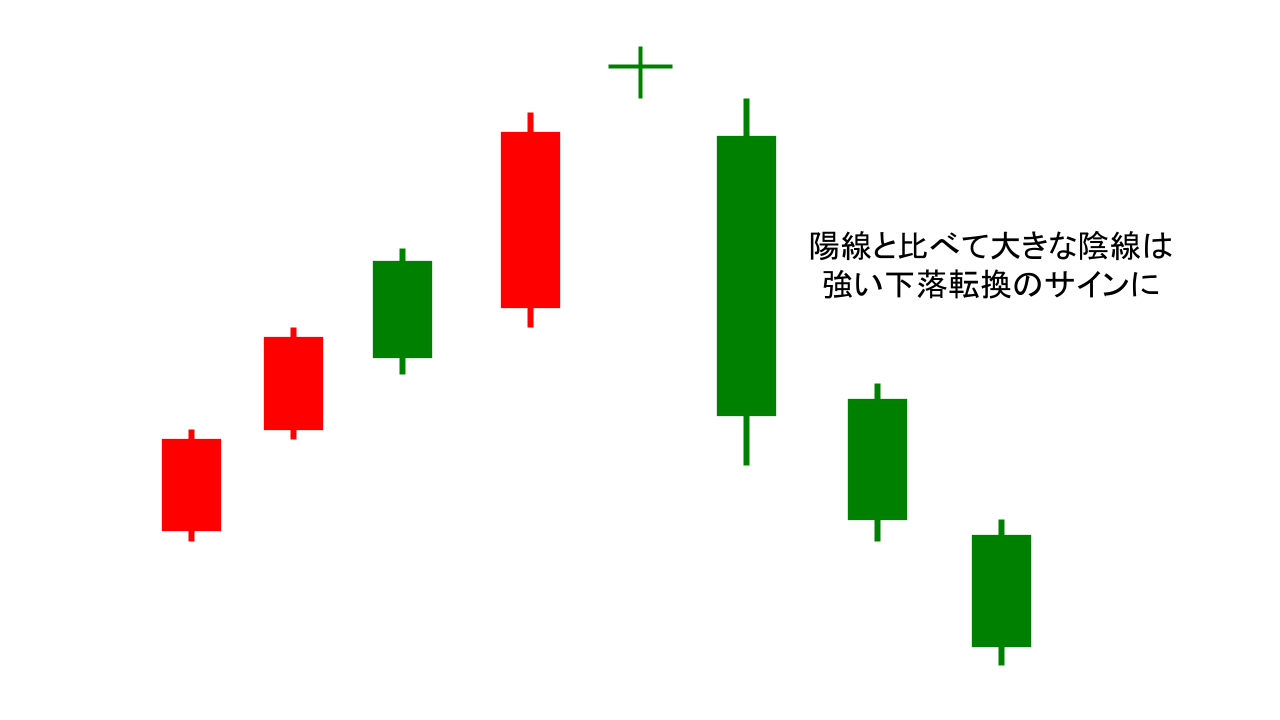

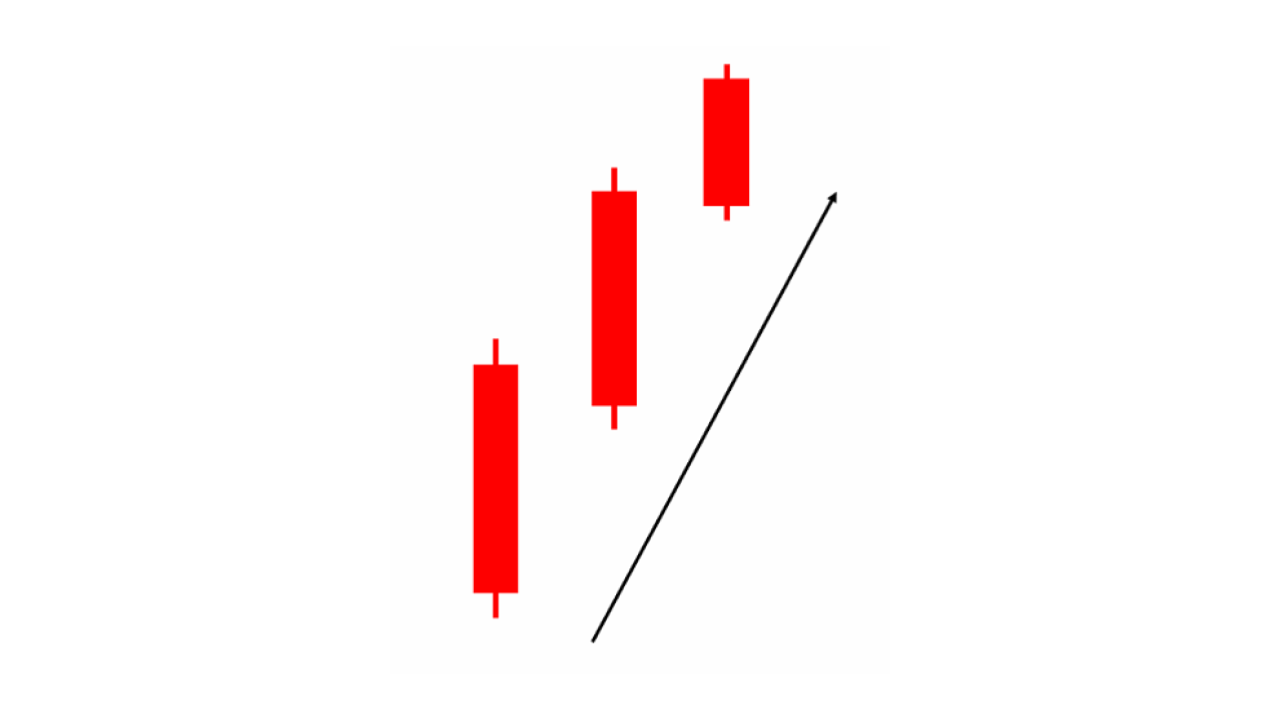

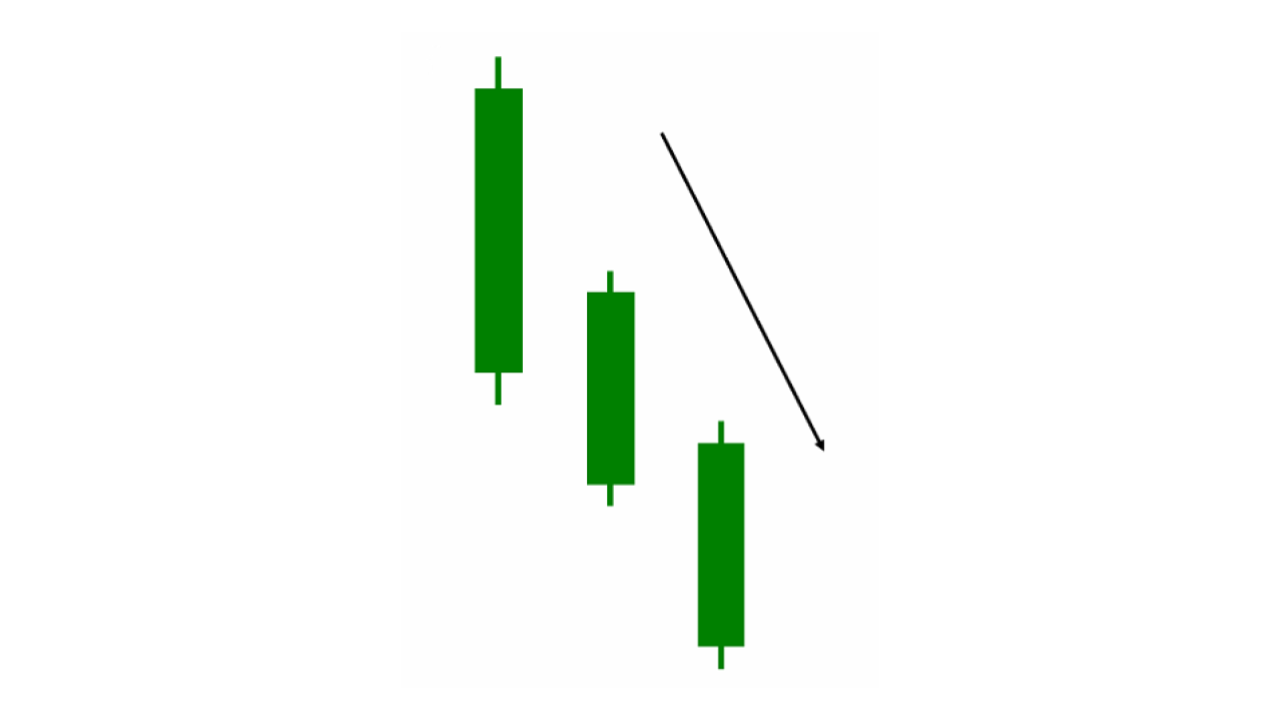

(2)黒三兵|下落トレンドの継続

売りの勢いが非常に強く、下落トレンドがまだまだ続く可能性が高いことを示しています。

「まだ下がりそうだから、手を出さないでおこう」と、市場が弱気になっているサインです。

▼陰線が3本続いた場合は「黒三兵」と呼ばれ、下落トレンドの継続を意味します。

▼黒三兵の場合も、「陰線の実体が小さくなってきている」「長い下ひげが出ている」場合には下落トレンドの終わりの近さを示しています。

▼また、1本1本の陽線が異常に長かったり、急激に下げすぎたりしたりする場合は、売られ過ぎ感から反発する可能性もあるので要注意です。

三兵の実例|連続した陽線には特別な理由アリ!?

赤三兵や黒三兵は、かなり出現頻度が高いパターンです。

そのため、3本の陽線で直ちに買いと判断せず、より多くのローソク足を見て相場の強さを見極めるのが良いでしょう。他の銘柄や株価指数と比べて陽線が目立つ銘柄には、何か買われる理由が存在する可能性があります。

▼たとえば2024年の11月には、日経平均株価が軟調に推移する中でも、ジャムコという銘柄が連続して陽線をつけていました。

その後の2025年1月に、米投資ファンドによるジャムコの買収が発表され、株価は買収(TOB)価格に向けて急騰します。

買収を知っている人が買い集めていたから、ジャムコ株は連続して陽線をつけていたと推測できます。このように材料を控えている銘柄が、陽線を連続してつけるケースは意外と多く見られます。

ただし、だましや出来高が少ないだけという場合もあります。最終的な売買判断は、ファンダメンタルズ面も確認した上で行うのが良いでしょう。

[関連]TOB(株式公開買い付け)されると株価はどうなる?発表後の値動きを徹底解説!!

三法(さんぽう)|酒田五法が示す持ち合い・ブレイク

「三法」とは、トレンドの途中で現れる中休みのようなパターンです。相場が一時的に調整した後、再び元のトレンドへと向かう動きを指します。三法では、調整後の「ブレイクアウト」の見極めが重要です。

方向性に欠ける動きをした後に、その価格帯を明確に上抜ける(下抜ける)ことをブレイクアウトと呼び、トレンドの再開を示しています。

三法のパターン|上げ三方(あげさんぽう)・下げ三方(さげさんぽう)

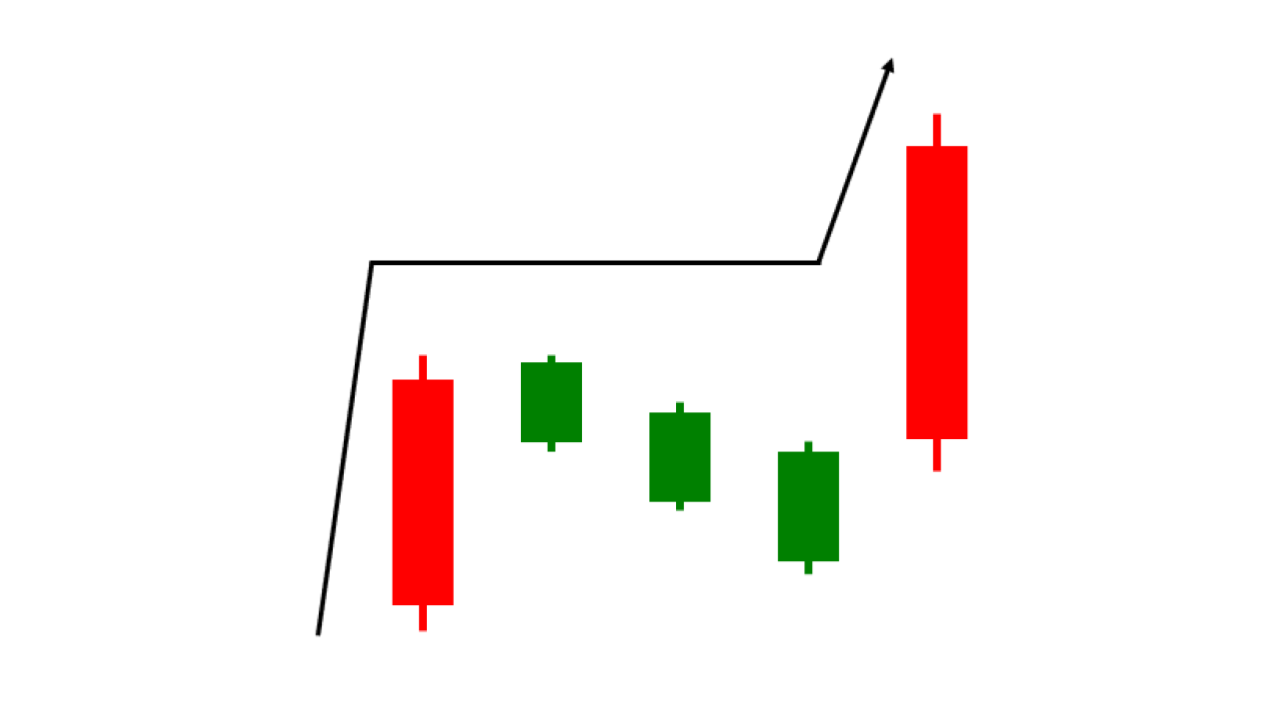

(1)上げ三法|上昇トレンド中の調整、再上昇

「上げ三法」は、上昇トレンドの中で、一時的に売りが優勢となった後、再び買い勢力が巻き返して、上昇が続くことを示すパターンです。まず、上昇トレンドの勢いを示す大陽線が出た後に、その大陽線の範囲内に小陰線が3本程度連続して出現します。

▼その後、最初の大陽線の高値を更新する新たな大陽線が出現すると、上げ三法が完成します。

調整局面(中の小さなローソク足)は、最初の陽線の実体の中に収まっているのが理想的です。最終的な陽線がそれらを上抜くことで、買いの勢いの強さを確認できます。

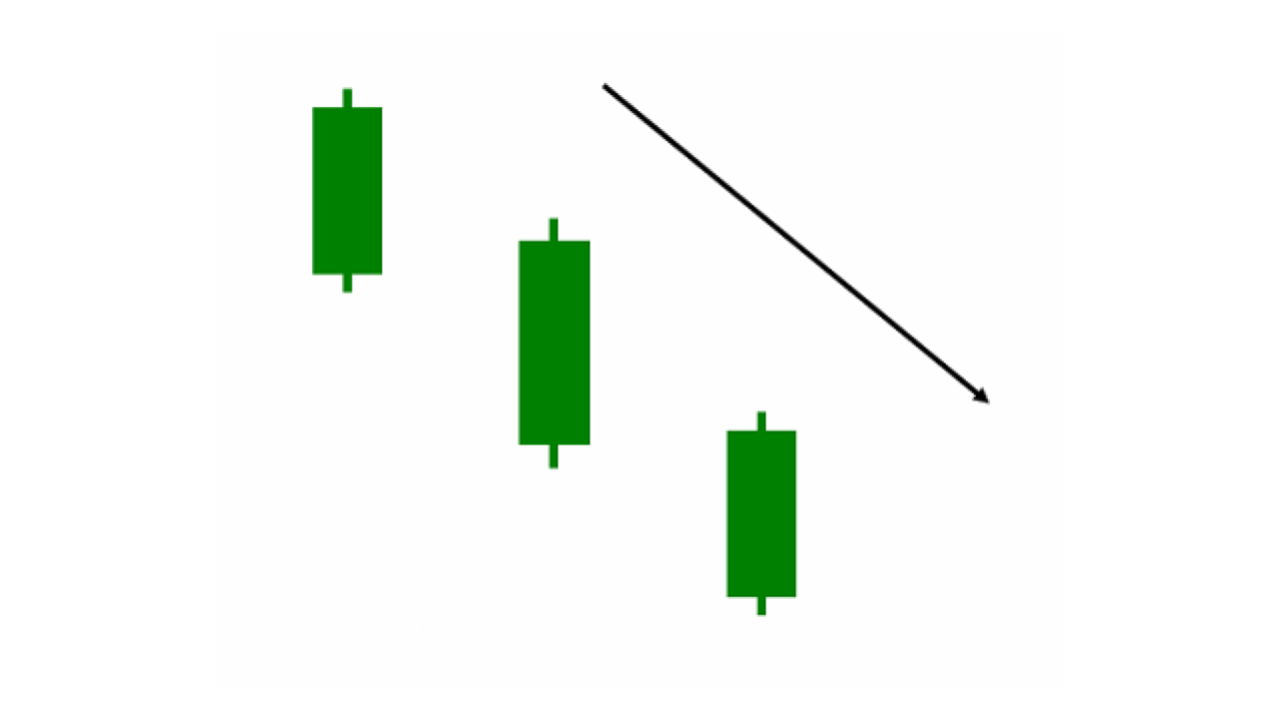

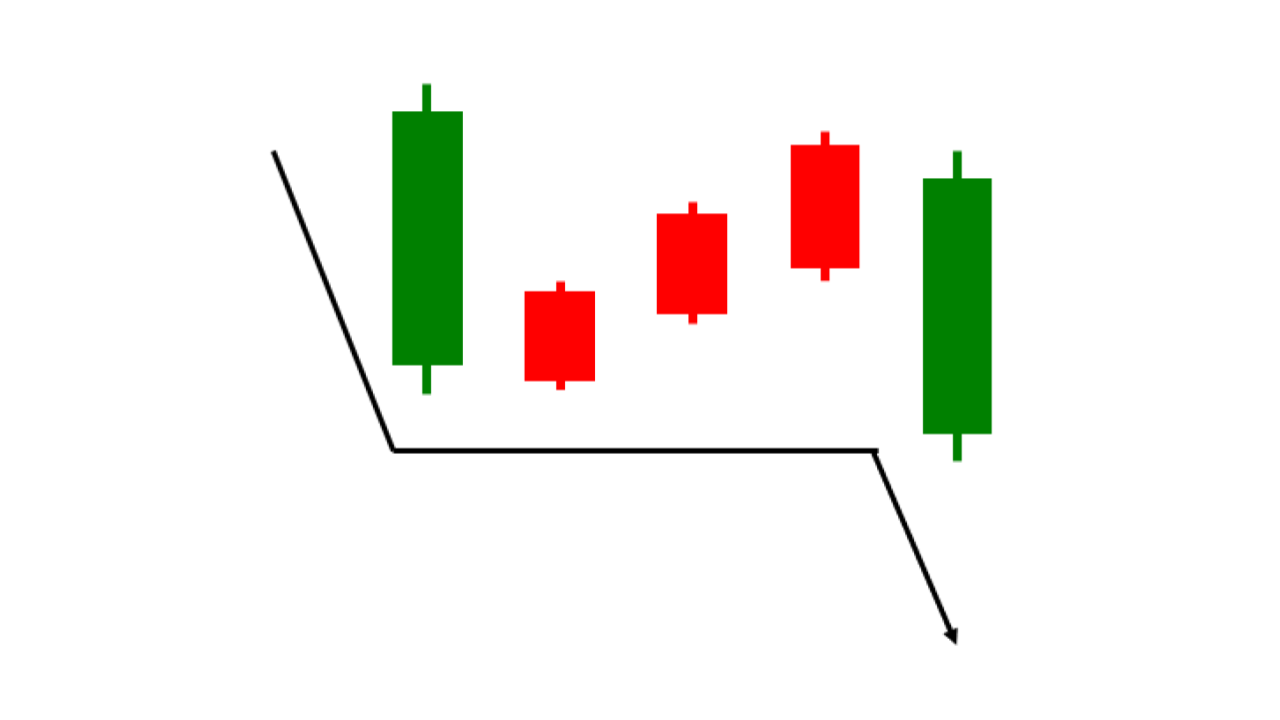

(2)下げ三法|下落トレンド中の調整後、再下落

「下げ三法」は、下落トレンドの中で、短期的に反発するような動きを見せた後、再び下落基調に戻るパターンです。まず、下落トレンドの勢いを示す大陰線が出た後に、そのローソク足の価格の範囲内に、小陽線が3本程度連続して出現します。

▼最後に、最初の大陰線の安値を更新する新たな大陰線が出現すると、下げ三法が完成します。

三法の実例|綺麗なチャート形成が出るのは稀

大きなローソク足2本と、逆方向のトレンドを示す小さなローソク足3本で構成される教科書通りの三法の出現は、現代では稀です。

三法の形にこだわりすぎず、調整の後に前回の高値を上抜けたら買い、前回の安値を下抜けたら売り、と考えて売買を行うのが良いでしょう。だましに合わないためには、普段よりも長い時間の時間足を使ってみるのもおすすめです。

▼例として、2023年から2024年の日経平均株価の上昇局面を月足で見てみましょう。

日経平均株価は2024年6月に高値をつけた後、4ヵ月間比較的小さな陰線をつけており、調整が続いたことが分かります。

▼この調整前の高値を2024年1月に上抜いたことが、上昇加速の引き金となりました。

これを機に、日経平均株価は勢いそのままに、過去最高値の更新に向かいます。教科書通りの上げ三法のチャート形成ではありませんが、調整の後に前回の高値を上抜いたことが、明確な買いシグナルとして機能した好例です。

酒田五法と一緒に紹介される2本線のパターン

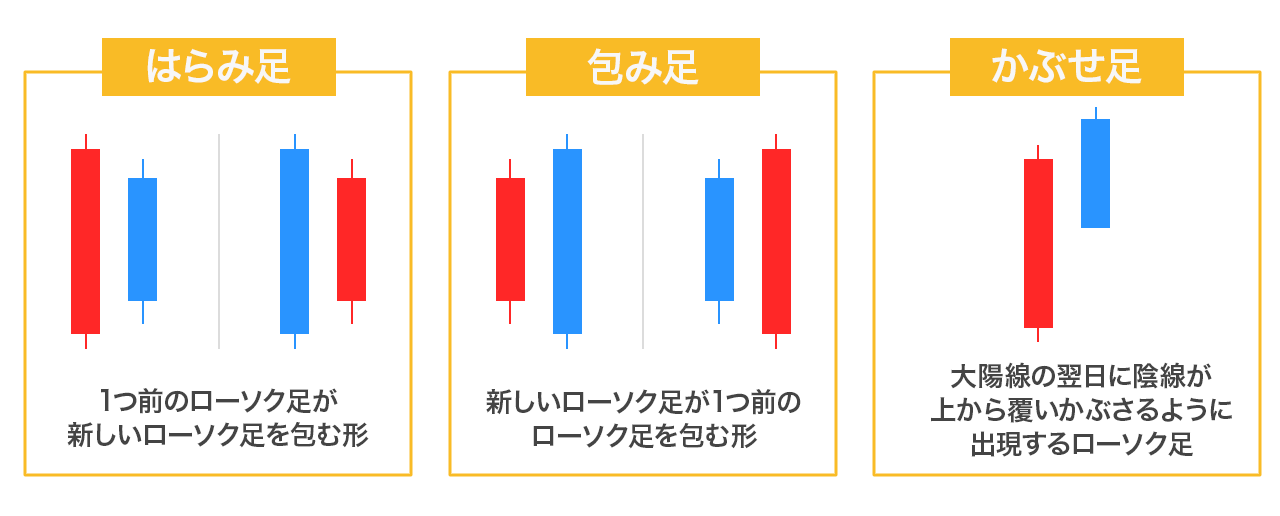

酒田五法における各パターンについて、ここまで解説してきました。他にも酒田五法とよく一緒に紹介される、ローソク足2本の組み合わせのパターンとして、はらみ線(はらみ足)や包み線(包み足)、かぶせ足などがあります。

こうしたローソク足2本のパターンに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せて参考にしてくださいね。

[関連]ローソク足の見方・種類・パターンを完全解説|株式投資初心者でも相場が読める!

酒田五法を活用する際の注意点

酒田五法を使う際は、「だまし(騙し)」に注意する必要があります。

だましとは、テクニカル分析でサインが出たのにも関わらず、相場がそのサインと反対の方向に動いてしまう現象のこと。

例えば三山や三川といった反転を示す形が現れても、その後に再び同じ方向へ動いてしまうケースがあります。これは一時的な値動きや出来高の少なさ、投資家心理の揺れなどが原因です。

そのため酒田五法だけに固執せず、移動平均線や出来高、他のテクニカル指標(RSI、ボリンジャーバンド)なども組み合わせて総合的に判断することが大切です。

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

[関連]ボリンジャーバンドの見方・設定方法、実際の売買手法をアナリストが解説!

酒田五法を使う上でよくある疑問

酒田五法は非常にシンプルで奥が深い手法ですが、その分「どのように使いこなすべきか」疑問を持つ投資家も少なくありません。

特に初心者は「どの時間軸で見ればいいの?」「他のテクニカルと併用した方がいいの?」といった実践面での悩みを抱えがちです。ここでは、酒田五法を使いこなす上で、多くの人が気になるポイントを解説していきます。

酒田五法を使うならローソク足は日足?分足?

酒田五法において「必ずこの時間足で使うべき」といった明確なルールはありません。1分足でも5分足でも、日足でも、応用は可能です。ただし、実践的な使いやすさやシグナルの信頼度を考慮すると、日足チャートが適していると言えます。

なぜなら日足は個人投資家、機関投資家を問わず、多くの市場参加者が注視している時間軸であり、相場全体の心理が最も強く反映されやすいからです。

酒田五法が本来持っている「群集心理を読み解く力」を最大限に活かすためにも、まずは日足を軸にチャートを読み解いてみることをおすすめします。

[関連]日足・週足・月足の違いと使い分けを解説!移動平均線の設定や勝ちパターンも紹介

まとめ|酒田五法を活用してみよう!

酒田五法は、ローソク足の基本を理解する上で欠かせない手法として、根強い支持を得ています。ただし、単独で使うよりも、移動平均線やRSIなど他のテクニカル指標と組み合わせることで、より精度を上げられます。

また、分析する時間足としては、多くの投資家が注目している日足チャートが最も信頼できるとされます。古典的な手法だからこそ、基本に忠実でわかりやすいのが酒田五法の良さです。

初心者にもベテランにも使えるローソク足分析の原点として、ぜひ実践に取り入れてみてください。

執筆者情報

日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)