この記事では、貸借対照表(B/S)の基本的な仕組みから、投資判断に役立つ分析方法までを解説しています。

企業が保有する資産や負債、自己資本の構造を理解することで、財務の安全性・成長性・割安性を見極められます。

また、損益計算書やキャッシュフロー計算書との関係や主要な財務指標の使い方、実際の企業事例を交えた比較分析も紹介。

貸借対照表から企業の健全性や将来性を判断する力が身につけましょう。

貸借対照表(バランスシート)とは「財政状態」を一覧にした財務諸表

貸借対照表(B/S)は、その会社がどれくらいの資産を持ち、それが負債なのか、あるいは返済不要な自己資金なのか、といった資産の構成と調達源を明らかにします。

これにより、企業の財務的な体力や安定性を評価することができます。

投資家にとっては、投資先の企業が健全な経営を行っているか、倒産のリスクは低いかなどを判断するための重要な情報源です。

貸借対照表のチェックはバリュー株投資に必須!

投資家が貸借対照表を見ることで、企業の「安全性」「成長性」「割安性」の3つの側面を評価できます。

例えば、自己資本が厚く借金が少なければ、不況時でも倒産しにくい「安全性」の高い企業だと判断できます。

また、潤沢な現預金や投資余力があれば、将来の事業拡大に向けた「成長性」が期待できるでしょう。

特に、企業の利益だけでなく保有資産の価値に着目するバリュー株投資では、貸借対照表の分析は必須です。

株価が割安かどうかを判断する際、その企業が持つ資産の質や価値を正確に把握することが成功のカギとなります。

損益計算書(P/L)やキャッシュフロー計算書(C/F)との関係

貸借対照表(B/S)は、損益計算書(P/L)やキャッシュフロー計算書(C/F)と合わせて「財務三表」と呼ばれ、互いに密接に関連しています。

B/Sがある一時点の財産状況を示すのに対し、P/Lは一定期間の経営成績、C/Fは一定期間の現金の流れを表しています。

損益計算書(P/L)やキャッシュフロー計算書(C/F)についてはそれぞれの記事にて解説しておりますので、是非ご一読ください。

[関連]損益計算書(P/L)とは?投資初心者が押さえておきたい決算書の見方をアナリストが解説

[関連]キャッシュフロー計算書の分析手法!株式投資に使える決算書の見方をアナリストが伝授

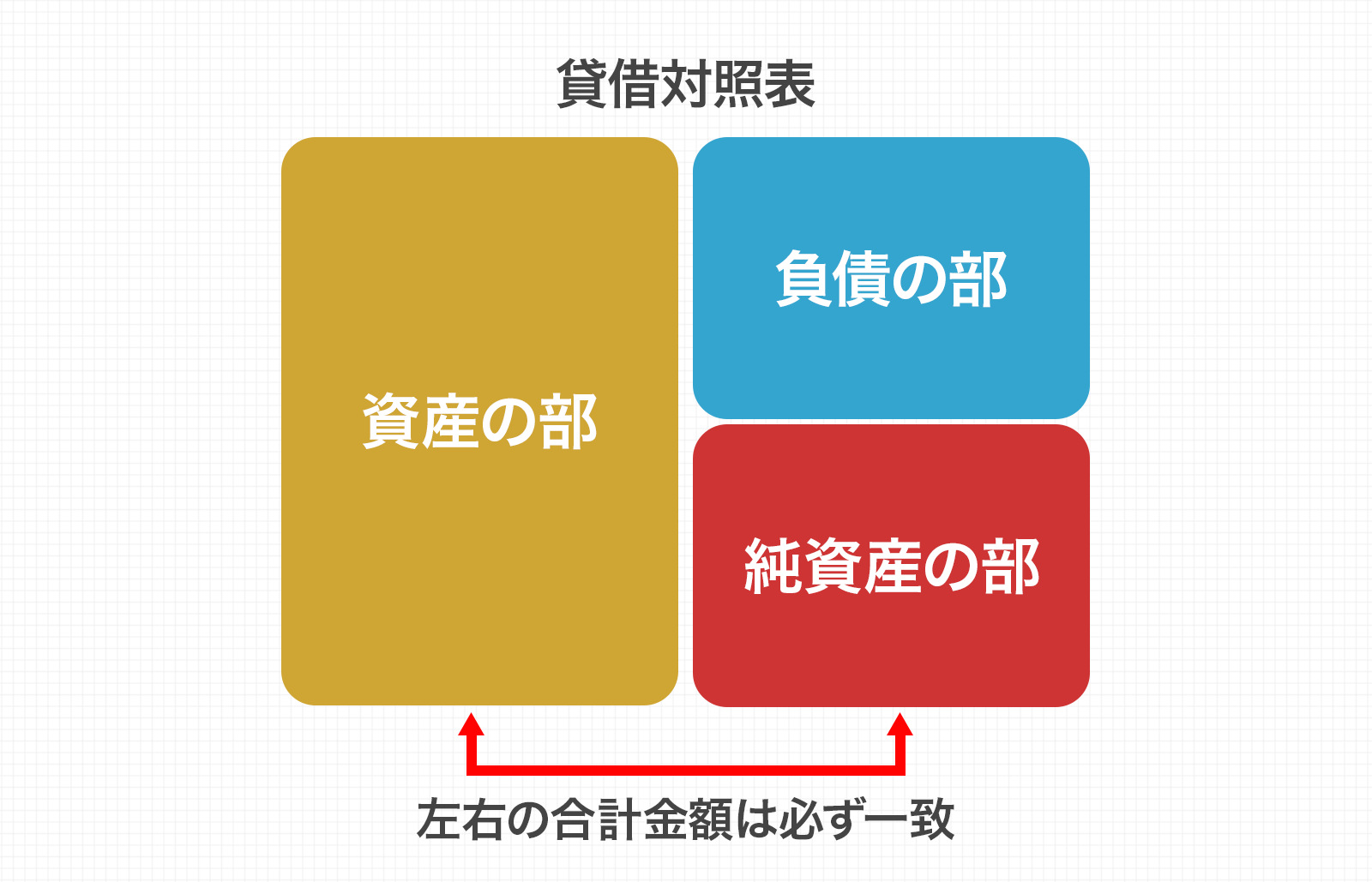

貸借対照表の基本構成を解説

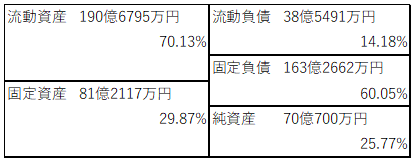

貸借対照表は、左側に「資産の部」、右側に「負債の部」「純資産の部」が記載されており、左右の合計金額が必ず一致することから「バランスシート」とも呼ばれます。

それではこれから実際にどのような内容が記載されているのかを解説していきます。

貸借対照表の左側|企業の持つリソース(資産)

貸借対照表の左側に記載される「資産」は、企業が事業活動のために保有している財産や権利の総称です。

これらは将来的に会社に収益をもたらす源泉となるもので、「お金がどのような形で存在しているか」を示しています。

資産は、現金や預金、売掛金、商品といった比較的短期間で現金化されやすい「流動資産」と、土地、建物、機械設備、長期保有の有価証券など、長期間にわたって事業に使用される「固定資産」に大別されます。

この資産の構成を見ることで、その企業がどのような事業モデルで活動しているのかを推測が可能です。

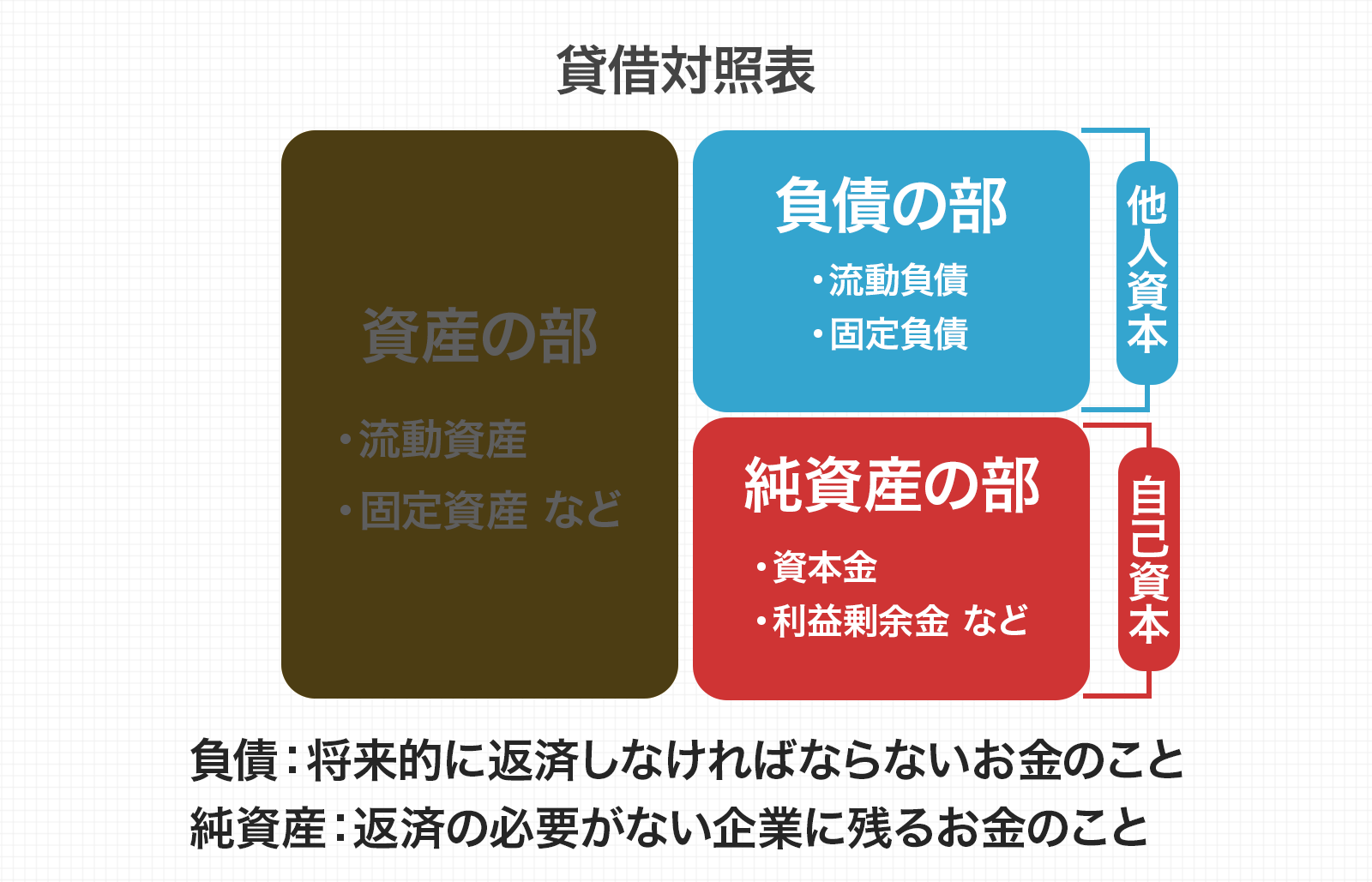

貸借対照表の右側|企業の資産の調達源(負債・純資産)

貸借対照表の右側は、左側の資産を「どのようにお金を集めたのか」を示しており、「負債」と「純資産」の2つで構成されます。

「負債」は、買掛金や借入金など、将来的に返済・支払義務があるお金で、「他人資本」とも呼ばれます。

一方、「純資産」は、株主からの出資金(資本金)や、これまでの事業活動で得た利益の蓄積(利益剰余金)などで構成され、返済義務がないため「自己資本」とも呼ばれます。

負債と純資産のバランスは企業の財務安定性を測る上で非常に重要です。

「資産 = 負債 + 純資産」が必ず成り立つ理由

貸借対照表で「資産 = 負債 + 純資産」という等式が必ず成り立つのは、会計の基本的な考え方に基づいています。

企業が保有するすべての「資産」は、必ず何らかの「調達源」によって得られたものだからです。

例えば、銀行から1000万円を借り入れて(負債が1000万円増加)、工場を建てた(資産が1000万円増加)とします。この取引では、負債と資産が同額だけ増えるため、左右のバランスは崩れません。

このように、すべての取引は必ず資産、負債、純資産のいずれかの増減として記録されるため、最終的に左右の合計額は必ず一致するのです。

「流動資産(負債)」と「固定資産(負債)」の違い

資産と負債は、それぞれ「流動」と「固定」に分類されます。

企業の通常の営業サイクルの中で発生した資産や負債は「流動」に計上されます。

生産業で例えると

仕入れ⇒生産⇒販売⇒現金回収

この流れで生まれる資産や負債は「流動」区分になるということです。

この区分の仕方を「正常営業循環基準」と言います。「正常営業循環基準」の他に「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」というルールがあります。

こちらの基準では、1年以内に現金化される見込みの資産を「流動資産」、1年以内に支払期限が到来する負債を「流動負債」としています。

一方で、1年を超えて保有・使用される資産(土地や建物など)は「固定資産」、支払期限が1年を超える負債(長期借入金など)は「固定負債」に分類されます。

「正常営業循環基準」で最初に判断し、当てはまらないものを「1年基準」を適応して考えていきましょう。

貸借対照表から分かる投資判断の手がかり

貸借対照表を読み解くことで、単に財産状況を知るだけでなく、投資判断に役立つ多くの手がかりを得ることができます。

例えば、企業の短期的な支払い能力(倒産リスク)や、借金に頼らない安定した財務体質か、効率的な資金運用ができているか、といった点を評価できます。

さらに、過去の貸借対照表と比較することで、企業の成長余力や将来性まで推測することが可能です。

ここからは、貸借対照表の数字を使った具体的な分析指標を紹介し、企業の隠れた実力やリスクを見抜く方法を解説していきます。

流動比率・当座比率で短期資金繰りのリスクが分かる

企業の短期的な支払い能力、つまり「資金繰りの安全性」を測る代表的な指標が「流動比率」と「当座比率」です。

これらは、1年以内に支払期限が来る流動負債に対して、どれだけ潤沢に返済原資となる流動資産を保有しているかを示します。

特に当座比率は、流動資産の中でも現金化しにくい棚卸資産を除いて計算するため、よりシビアに支払い能力を評価できます。

これらの比率が高いほど、短期的な倒産リスクは低いと判断可能です。

自己資本比率・負債比率で財務の安定性が分かる

企業の長期的・構造的な「財務の安定性」を評価するには、「自己資本比率」や「負債比率」が役立ちます。

自己資本比率は、総資産のうち返済不要な自己資本がどれくらいの割合を占めるかを示す指標で、高いほど経営の安定性が高いと言えます。不況時でも財務的なダメージを受けにくく、倒産しにくい体質だと判断できます。

逆に、負債比率は自己資本に対する負債の割合を示し、これが低いほど借金への依存度が低く、健全な財務状態であると評価できます。

自己資本比率の詳しい見方や業種別の目安は、こちらの記事で解説しています。

[関連]自己資本比率の目安は?株式投資で倒産リスクを回避するための見方と使い方

固定比率や固定長期適合率で資金運用の健全性が分かる

企業が工場や設備といった「固定資産」への投資を、どのような資金でまかなっているか、その「資金運用の健全性」を見る指標が「固定比率」と「固定長期適合率」です。

固定資産はすぐに現金化できないため、返済義務のない自己資本や、返済期間が長い固定負債で調達するのが理想的です。

これらの比率が低いほど、長期的な資産を安定した資金で運用していることになり、将来にわたって無理のない健全な経営が行われていると評価できます。

将来の成長余力や資金調達余力が推測できる

貸借対照表を時系列で比較分析することで、企業の「将来の成長余力」を推測できます。例えば、毎年着実に利益を出し続けていれば、純資産の部の「利益剰余金」が積み上がっていきます。

これは、将来の設備投資やM&A、研究開発などに使える資金が豊富にあることを意味し、成長余力が高いと評価されることが多いです。

また、自己資本が厚く負債が少ない企業は、いざという時に銀行から融資を受けやすいなど「資金調達余力」も高く、機動的な経営判断が可能になります。

本当にその株は割安か?保有する資産の質が分かる

株価の割安性を測るPBR(株価純資産倍率)などの指標とあわせて、貸借対照表で資産の中身を確認することが重要です。

例えば、帳簿上の資産額が同じでも、現預金や換金性の高い有価証券が中心の企業と、売れ残り在庫や老朽化した設備が多い企業とでは、実質的な価値は大きく異なります。

この視点で分析することで、ネットネット株と呼ばれる超割安株や、含み資産を多く持つ企業など、財務内容から見えてくる真の割安株を見つけることができます。

[関連]PBR(株価純資産倍率)とは?業種別の目安や計算式、投資での活用術をプロが解説!

貸借対照表を実際に比較してみよう!

ここまでは貸借対照表の理論について解説してきましたが、ここからは実際の企業の事例を見ていきましょう。

ビジネスモデルが異なれば、貸借対照表の形も大きく変わってきます。今回は3社の事例を取り上げて、その違いを見ていきます。

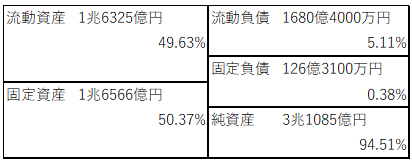

【6861】キーエンス|純資産でほぼすべての資産をまかなっている

負債がほとんどなく、純資産が約95%となっています。純資産のうち約3兆円が利益剰余金であり、これまでの利益の積み重ねでほとんどの資産をまかなっています。

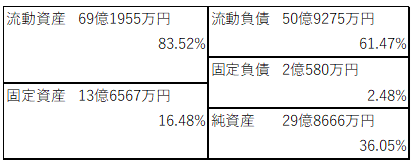

【4475】HENNGE|資産も負債も

サービスを提供する会社であり、工場などを保有する必要がないため固定資産が比較的少なくなっています。契約負債が約37億円となっており、純資産を上回っています。

【9348】ispace|銘柄Cの特徴

月面開発事業を手掛けている企業であり、すぐに利益を生み出せる体制ではありません。そのため、長期借入金が多くなり、固定負債の割合が高くなっています。

貸借対照表を実際の企業分析でチェックする際の手順

貸借対照表の読み方や分析指標が分かったところで、最後に、実際の投資分析でどのようにチェックしていくか、具体的な手順を解説します。

企業のIR資料は情報量が多いため、どこから手をつけていいか迷ってしまうかもしれません。

しかし、ポイントを押さえて順番に見ていくことで、誰でも効率的に企業の財務状況を把握することができます。

貸借対照表は上場企業が定期的に公表する「決算短信」などのIR資料の中に記載

これらの資料は、各企業のウェブサイトにある「IR情報」や「投資家情報」のページから確認することができます。

また、金融庁のウェブサイト「EDINET(エディネット)」では、すべての上場企業の有価証券報告書などを見ることが可能です。

まずは気になる企業のIRページにアクセスし、最新の決算短信を探してみることから始めましょう。

各財務指標や保有する資産の質を順番に確認

貸借対照表を見つけたら、まずは大枠からチェックしていくのが効率的です。

全体のバランスを見る:

「純資産」の割合(自己資本比率)を見て、長期的な財務の安定性を大まかに把握していきましょう。

短期の安全性を確認:

「流動資産」と「流動負債」を比較し、流動比率を計算して短期的な支払い能力に問題がないか確認します。

資産の中身を精査:

次に資産の中身を詳しく見ます。現預金は十分か、売掛金や棚卸資産が不自然に膨らんでいないか、などをチェックします。

過去と比較する:過去数年分の貸借対照表と比較し、純資産が増えているか、資産構成がどう変化したかを見ることで、企業の成長性や変化を捉えましょう。

まとめ

貸借対照表を見ることで、企業の財政状態を把握することができます。

この記事で解説したポイントを押さえることで、企業の安全性や成長性、そして隠れた価値を見抜く力が身につきます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、損益計算書と合わせて見る習慣をつければ、数字の裏にある企業のストーリーが読み解けるようになります。

ぜひ、気になる企業の貸借対照表を見て、あなた自身の投資判断に役立ててみてください。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)/日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)