フリーキャッシュフロー(FCF)は、企業が自由に使えるお金の流れを示す重要な指標です。

本記事ではフリーキャッシュフロー(FCF)の定義や計算方法、営業利益との違いをはじめ、注目すべき理由をわかりやすく解説。

黒字倒産を見抜く視点や、配当・自社株買いとの関係、成長企業と経営悪化企業の見極め方などをご紹介いたします。

フリーキャッシュフロー(FCF)とは企業が自由に使えるお金のこと

フリーキャッシュフロー(FCF)とは、企業が自由に使えるお金のことを指します。

事業活動によって生み出した現金(キャッシュ)のうち、事業を維持・成長させるための投資を差し引いて求められます。

フリーキャッシュフローは株主への配当や自社株買い、借入金の返済、将来のさらなる成長投資など、企業が自由な裁量で使える資金の源泉です。企業の本当の稼ぐ力や財務的な健全性を測る上で非常に重要視されます。

フリーキャッシュフロー(FCF)の計算式

例えば営業キャッシュフローが100万円で、投資キャッシュフローが△30万円であれば、フリーキャッシュフローは70万円となります。

つまり「本業で稼いだ現金から投資に使った現金を引いた残り」と理解すると良いでしょう。

営業CF・投資CF・財務CFとの違い

キャッシュフロー計算書は「営業CF」「投資CF」「財務CF」の3つで構成されます。

営業CFは本業の儲け、投資CFは設備投資など事業拡大のためのお金の使い方、財務CFは借入や返済、配当など資金調達の動きを示します。

フリーキャッシュフローは、このうち「営業CF」と「投資CF」を合算して算出される指標です。

つまり「本業で稼いだお金(営業CF)から、事業投資に使ったお金(投資CF)を引いた残り」がフリーキャッシュフローとなります。

生み出されたFCFが、どのように借金返済や配当(財務CF)に使われたか、という流れで理解すると関係性が掴みやすいでしょう。

より詳しくは、キャッシュフロー計算書に関するこちらの記事もご覧ください。

[関連]キャッシュフロー計算書の分析手法!株式投資に使える決算書の見方をアナリストが伝授

フリーキャッシュフロー(FCF)と営業利益の違い

「営業利益」とフリーキャッシュフローの最も大きな違いは、会計上の利益か、実際の現金の動きか、という点です。

営業利益は、商品が売れた時点で売上が計上されるなど、必ずしも現金の動きと一致しません。

一方、フリーキャッシュフローは、実際に入ってきたお金と出ていったお金から計算を行うことにより、現金の動きと一致します。

利益の数字だけでなく、実際にどれだけのお金を手元に残せているか、という企業のリアルな資金繰り状況を示すのがフリーキャッシュフローです。

フリーキャッシュフロー(FCF)を見ると企業の倒産リスクを見抜ける

ここからは個人投資家がフリーキャッシュフローを見ることで何が分かるかを解説していきます。

会計上の利益と実際のキャッシュフローのズレに要注意

会計上の利益が黒字でも、会社の現金が不足して倒産してしまう「黒字倒産」というケースがあります。

これは、売上は立っているものの、売掛金の回収が滞ったり、過剰な在庫を抱えたりすることで、支払いに必要なお金が手元からなくなってしまうために起こります。

フリーキャッシュフローは、現金の動きそのものを示しているため、「黒字倒産」しそうかどうかを判断することができます。

利益はプラスなのにフリーキャッシュフローが長期間マイナス、という企業は、資金繰りに問題を抱えている可能性があり注意が必要です。

このズレを確認することで、見せかけの好業績に騙されることなく、企業の倒産リスクを見抜くことができます。

フリーキャッシュフロー(FCF)と配当、自社株買いの関係

フリーキャッシュフローは、企業が「自由に使えるお金」です。

この使い道は主に、①株主への還元、②借入金の返済、③将来の成長のための内部留保(貯金)などです。

つまり、フリーキャッシュフローが潤沢な企業ほど、株主還元を積極的に行ったり、財務体質を強化したりする余力があると言えます。

継続的に安定した配当を出す企業は、フリーキャッシュフローが安定してプラスであることが多いです。

投資家として、その企業が持続的に配当を支払える体力があるかを見極める上で、フリーキャッシュフローの額や安定性は非常に重要な判断材料となります。

DCF法とフリーキャッシュフロー(FCF)の関係

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)は、企業の将来の価値を測るための代表的な評価手法の一つです。

これは「企業が将来にわたって生み出すであろうフリーキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り引いて合計する」ことで、その企業の理論的な株価(企業価値)を算出します。

つまり、フリーキャッシュフローは企業価値評価の根幹をなす数値です。

将来、安定的かつ継続的にフリーキャッシュフローを生み出すと期待される企業ほど、DCF法による評価は高くなります。

個人投資家が自ら計算するのは複雑ですが、多くのアナリストがこの手法で企業を評価していることを知っておくだけでも、FCFの重要性が理解できるでしょう。

フリーキャッシュフロー(FCF)のプラス・マイナスの意味

フリーキャッシュフローがプラス、マイナスなのは具体的にどんな会社かを見ていきましょう

プラス(黒字)のフリーキャッシュフロー(FCF)は企業の安定性を示す

フリーキャッシュフローがプラスということは、本業で稼いだ現金(営業CF)が、事業の維持・成長に必要な投資(投資CF)を上回っている状態を意味します。

これは、外部からの資金調達に頼らずとも事業を運営し、さらに手元にお金を残せている証拠であり、一般的に財務の安定性が高いと評価されます。

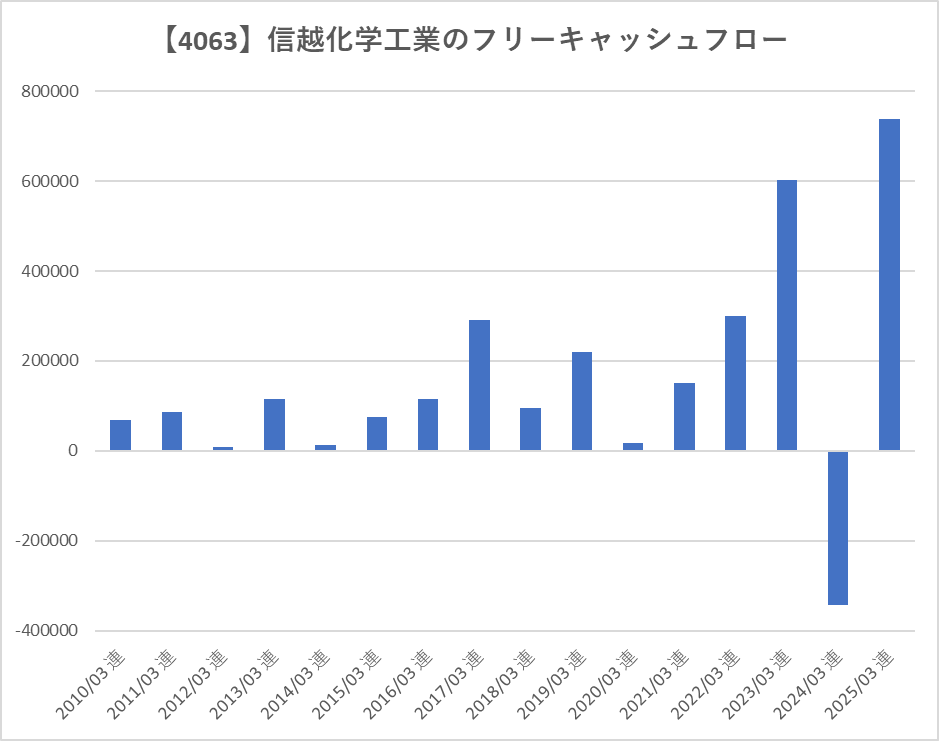

▼信越化学工業のフリーキャッシュフローは継続的にプラスとなっています。

24年03月期は投資キャッシュフローが大きくマイナスになったため、マイナスになっています。

どのような企業でも大きな投資を行うと、一時的にフリーキャッシュフローがマイナスになることが在ります。

マイナス(赤字)のフリーキャッシュフロー(FCF)は成長企業?経営悪化?

フリーキャッシュフローがマイナスの場合、その原因を見極めることが重要です。良いマイナスと悪いマイナスがあります。

「良いマイナス」は、将来の成長のために大規模な設備投資やM&Aを行った場合などです。

営業CFはプラスであってに、投資CFが大きくマイナスになり、FCFがマイナスになったケースです。

IT関連の成長企業や半導体メーカーなどに見られます。

一方、「悪いマイナス」は、本業の不振により営業CF自体がマイナスになっているケースです。

これは事業で現金を稼げていない危険な状態で、経営悪化のサインと考えられます。

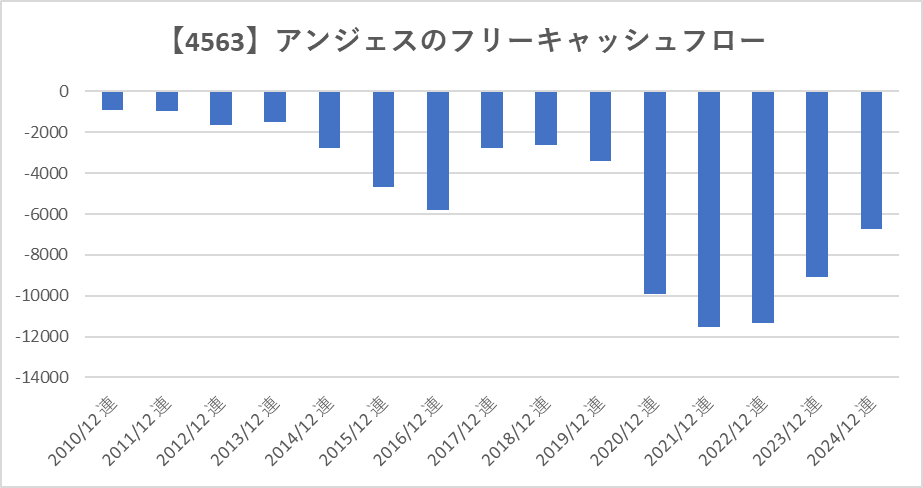

▼アンジェスのフリーキャッシュフローを見てみると継続的なマイナスとなっています。

フリーキャッシュフロー(FCF)の改善や成長率に注目

企業の価値を測る上で、ある一時点のフリーキャッシュフローの額だけでなく、その推移を見ることが極めて重要です。

たとえマイナスでも、赤字幅が年々縮小し、プラスに転じる兆しが見えれば、先行投資が実を結び始めていると評価できます。

逆に、これまでプラスだったFCFが減少傾向にあったり、マイナスに転落したりした場合は、事業環境の悪化や競争力の低下を示唆している可能性があります。

単年の数字ではなく、時系列でその変化を追ってみましょう。

フリーキャッシュフロー(FCF)の見方・確認方法

それではここからは実際にフリーキャッシュフローを確認する際はどこで見ればいいのかをご説明します。

決算書(キャッシュフロー計算書)からの具体的な見方

最も正確な情報は、企業が発表する「決算短信」などに記載されています。

これらの書類の中にある「キャッシュフロー計算書」を確認しましょう。

ただし、キャッシュフロー計算書には「フリーキャッシュフロー」という項目名で直接書かれていない場合がほとんどです。

その際は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の2つの項目を見つけ、それらを合計することで算出します。

「FCF = 営業CF + 投資CF」という式を覚えておけば大丈夫です。

証券会社のツールや四季報で簡易的に確認

決算書を見るのは大変、という方には、証券会社の取引ツールや投資情報サイトの利用が便利です。

ネット証券では、個別銘柄ページの財務情報欄に、計算済みのフリーキャッシュフローが表示されていることが多くあります。

また、「株探」や「バフェット・コード」といったサイトでも簡単に確認できます。

これらのツールを使えば、時系列での推移も一目で把握できるため、初心者の方には特におすすめです。

[関連]【初心者でも読める!】四季報の見方と活用法を独自解説

まとめ

フリーキャッシュフローは、企業が稼いだ現金のうち「自由に使えるお金」がどれだけあるかを示す、非常に重要な財務指標です。

損益計算書の利益だけでは見えない、企業の本当の稼ぐ力、財務の健全性、そして株主還元の余力までを浮き彫りにします。

単にプラスかマイナスかを見るだけでなく、その背景にある企業の成長ステージや、過去からの推移を読み解くことで、より深く、多角的な企業分析が可能になります。

ぜひ今後の銘柄選びの武器として、フリーキャッシュフローの視点を活用してみてください。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)