「この株、今買うべき?それとも高すぎる?」

株式投資をする上で、こんな疑問を抱いたことはありませんか?

企業の価値を測る指標はいくつかありますが、なかでも特に重要だと言われるのが「PER(株価収益率)」です。

PERを理解すれば、あなたが投資しようとしている株が、企業の利益と比べて「割安なのか、それとも割高なのか」を判断できるようになります。

この記事では、PERの基本的な意味から計算方法、さらにはPERを見る上で注意すべき点までを、初心者にも分かりやすく解説していきます。

PER(株価収益率)とは株価が利益の何倍かを示す指標

PER(ピー・イー・アール)は、株価が企業の利益に対して高いのか安いのかをはかる指標です。

正式には「Price Earnings Ratio(プライス・アーニング・レシオ)」の略で、日本語では「株価収益率」と呼ばれます。

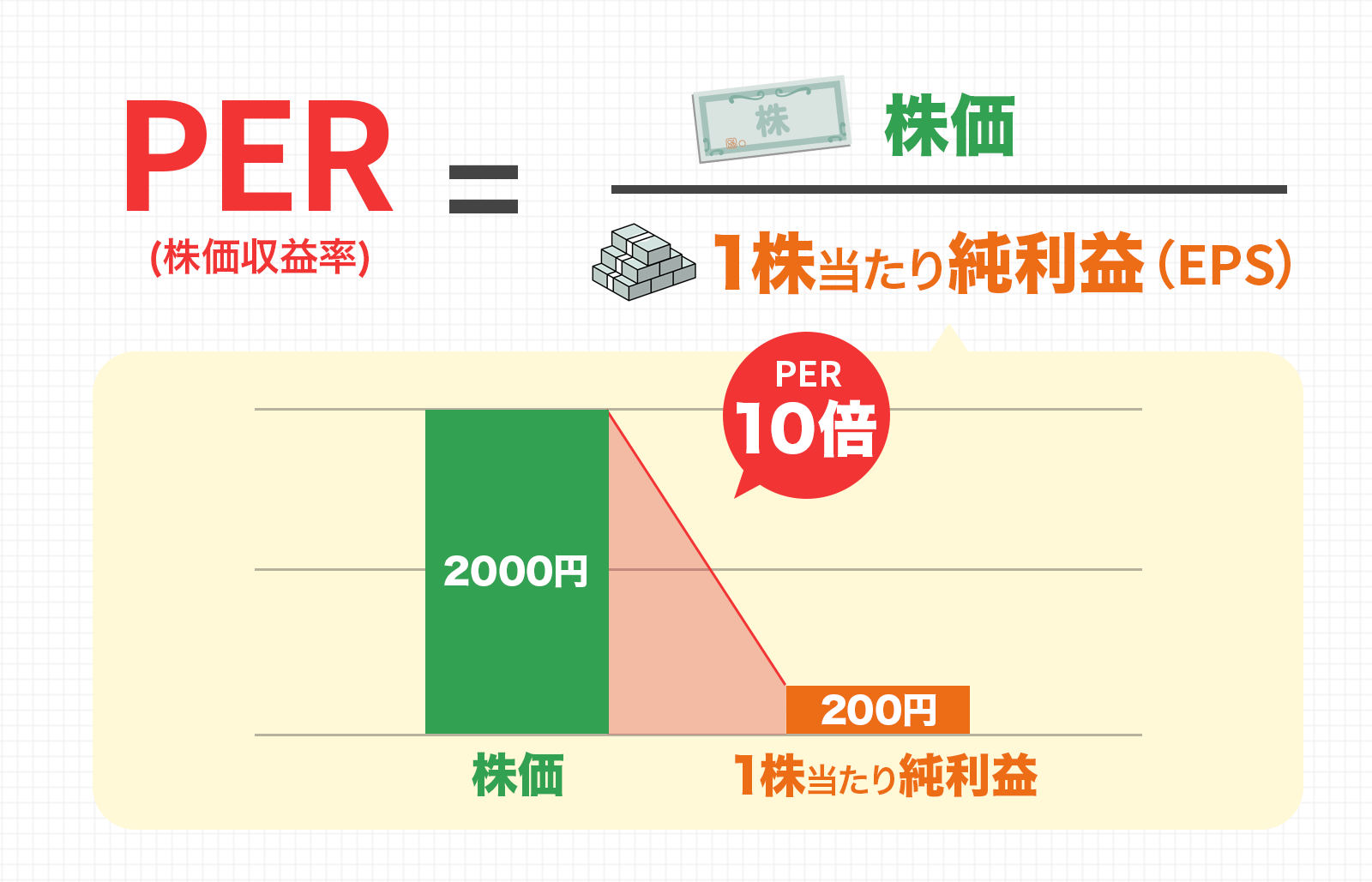

PER(株価収益率)の計算式と算出方法

PERの計算式は、以下の通りです。

1株当たり純利益(EPS)とは、企業が儲けたお金から諸経費や税金などを引いた最終的な利益(純利益)を、株主が持っている株の数(発行済株式総数)で割ったものです。

つまり、1株当たりどれだけの利益が生み出されたかを示すのが、1株当たり純利益(EPS)です。

ちなみに、EPSは英語の「Earnings Per Share(アーニング・パー・シェア)」の略です。

この1株当たり純利益(EPS)と株価を比べることで、割安・割高を判断する指標であるPERが求められます。

実際の計算例を見てみましょう。

以下のような会社があったとします。

現在の株価:2,000円

1株当たり純利益(EPS):200円

この場合のPERは、

2,000円 ÷ 200円 = PER 10倍となります。

PER(株価収益率)が示す意味

PERが10倍というのは、「企業が年間に稼ぐ利益の10年分で、現在の株価が形成されている」ということを意味します。

また、投資した資金を企業の利益で回収するまでに、およそ10年かかるという見方もできます。

PERは、株価が企業の利益に対して「割安」なのか「割高」なのかを判断する上で非常に役立つ指標ですが、使いこなす上では注意点もあります。

より精度の高い投資判断をするための、PERの使い方について見ていきましょう。

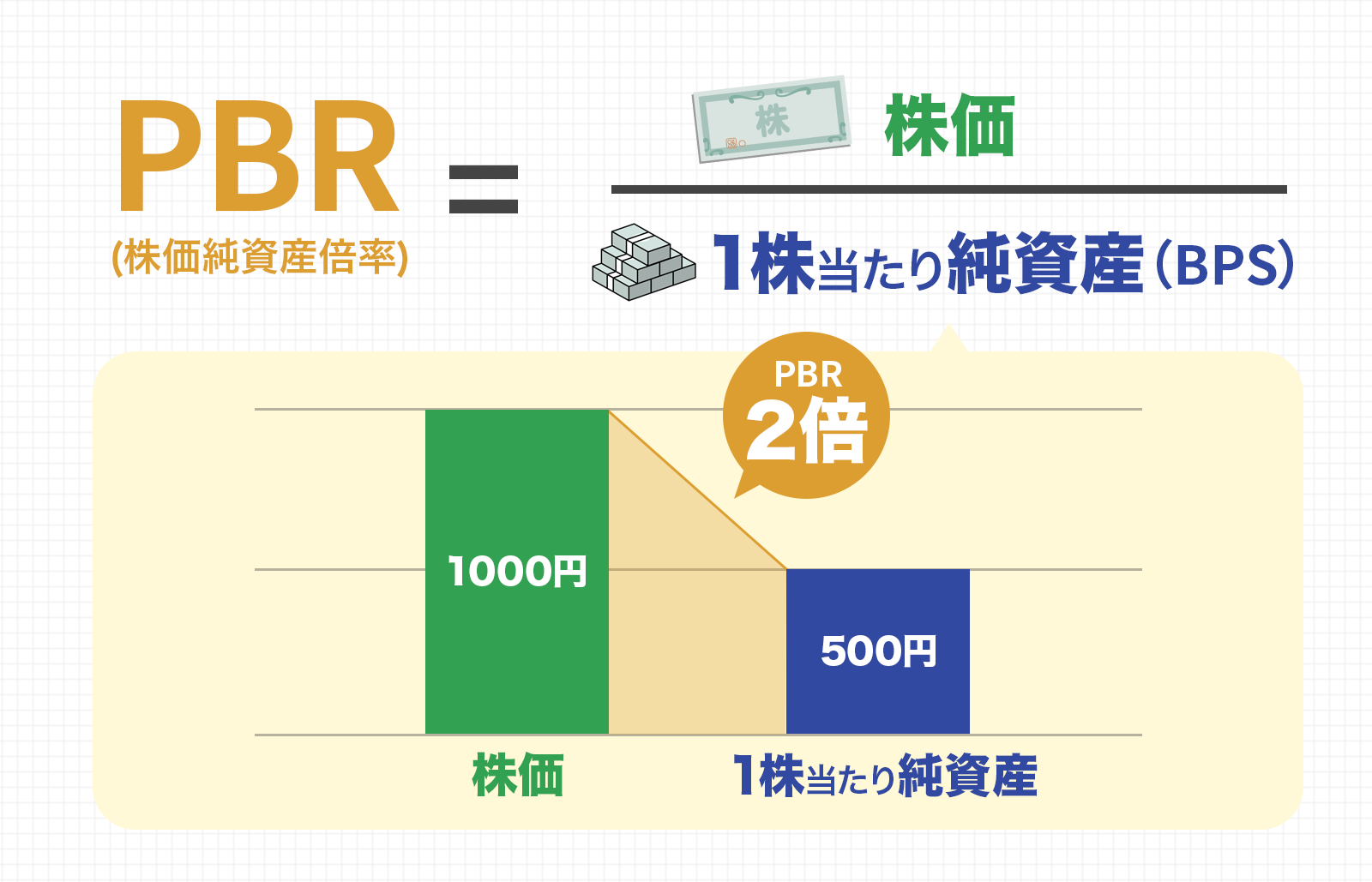

PERとPBR(株価純資産倍率)の違い

PER(株価収益率)とよく似ている指標にPBR(株価純資産倍率)がありますが、評価基準が異なります。

PERは企業の利益に対して株価が割高か割安かを判断するのに対し、PBRは企業が持つ純資産に対して株価がどの程度評価されているかを示す指標です。

つまりPERは「企業の収益性」、PBRは「企業の資産価値」から企業価値を測る指標ということです。

[関連]PBR(株価純資産倍率)とは?業種別の目安や計算式、投資での活用術をプロが解説!

PER(株価収益率)の目安と平均値|適正水準は業種や地域で異なる

一般的にPERの数値は低いほど「割安」、高いほど「割高」と判断されます。

これは、少ない年数の利益で株価が形成されている方が、投資効率が良いと考えられるためです。

しかし、PERはあくまで一つの目安であり、単純にこの数値だけで投資判断をすると、思わぬ失敗をしてしまう可能性があります。

そこで日本株と米国株それぞれの一般的なPERの目安をご紹介し、どのような点に注意してPERを見るべきかを解説していきます。

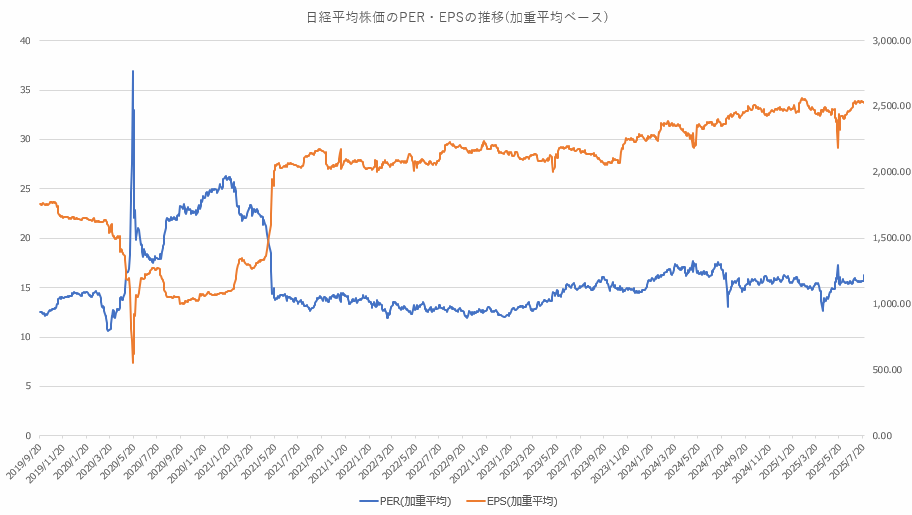

日本株のPER平均値は15倍程度

日本株全体のPERは、おおむね15倍前後で推移することが多いと言われています。

▼実際に日経平均株価の過去のPERを確認すると、コロナショックなどの過度の業績・株価の変動があった時期を除けば、15倍を中心としたレンジで推移していることが分かります。

業種別で異なる!PERの目安一覧

PERが高い業種の代表例としては、情報・通信セクターなど成長性の高い業界が挙げられます。

PER30倍以上も珍しくありません。

今後の利益が大きく伸びるのであれば、PERが高くても割高ではないと判断され、投資家が買いを進める結果、PERが高くなります。

逆にPERが低い業種の代表例としては、銀行・保険などの金融セクターや海運などの景気敏感セクターが挙げられます。

成長性が限定的であったり、景気に左右されやすかったり、負債が多かったりする業種には、そのリスクの高さからPERが低くなりがちです。

▼実際の東証プライム市場における業種別のPERは、以下のようになっています。

市場別(プライム・スタンダード・グロース)のPER水準

東京証券取引所には「プライム」「スタンダード」「グロース」という3つの市場があります。各市場の特徴によって、PERの水準も異なります。

プライム市場には、日本を代表する大企業が多く、PERの市場平均値は日経平均株価と同じ15倍前後に落ち着いています。

スタンダード市場には、プライム市場の上場基準を満たさない、やや小さな企業が多く上場しています。

大企業に比べると、株主還元など株価を上げるための取り組みが手薄な企業も多く、その分PERの市場平均値は低くなりがちです。

一方、グロース市場は、成長性の高いベンチャー企業が中心の市場です。

ベンチャー企業には、将来性を織り込んだ高い株価がつきやすく、PERが30倍を超える銘柄も珍しくありません。

場合によっては、赤字で利益が出ていないためPERが算出できない企業もあります。

▼2025年6月時点の各市場ごとのPERは、プライム市場が19倍、スタンダード市場が14.9倍、グロース市場が51.5倍となっています。

米国株のPERは平均でどのくらい?

米国株のPERは、日本株に比べて高い傾向があります。

たとえば、Apple、Microsoft、NVIDIAといった人気の高い米国企業では、PERが30倍から50倍以上になることも珍しくありません。

米国株のPERが高いのは、米国市場が日本市場とは異なる特性を持っているためです。

一般的に米国の方が、グローバル展開や革新的な技術による成長性、積極的な株主への還元、そして効率的な経営による収益性の高さなどが評価されている企業が多いとされています。

そのため、投資家は「将来の成長」をより強く織り込んで高い水準まで買いを進めやすく、結果としてPERが高くなる傾向があるのです。

PER(株価収益率)はあてにならない?よくある失敗例

「PERが低いから安心して買ったのに、株価はずっと低迷したまま…。」

「PERが高いからと、買わなかった銘柄の方がどんどん上がっていく…。」

こんな経験から、結局PERなんて無意味なのでは、と感じる人も少なくありません。

しかし、PERを目安にした投資が上手くいかないのは、使い方を正しく理解できていないからというケースも多いのです。

どういうことなのか、具体例を見ていきましょう。

一時的な利益計上でPERが割安に見えるケース

企業は本業以外にも、保有株や不動産の売却などで利益を得ることがあります。

これらは「特別利益」として計上され、企業の利益を一時的に押し上げます。

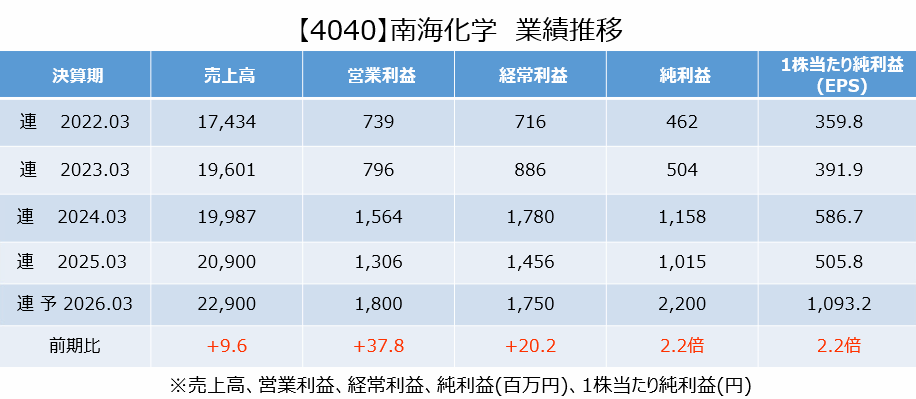

例えば、基礎化学品の製造を手掛ける【4040】南海化学は、2026年3月期に土地の売却を計画しており、売却益として12億円を計上予定です。

同社の前期の純利益は10億1,500万円でしたので、売却益だけでも利益が倍以上に膨らむことになります。

▼2026年3月期の1株当たり純利益(EPS)は1,093.2円と、前期の505.8円から倍以上に膨らむ見通しを開示しています。

PERの分母である1株当たり純利益(EPS)の増加見通しを受けて、予想PERは2倍台まで低下しました。

しかし、これはあくまで土地売却による一過性の利益の計上で、本業による稼ぎが増えたわけではありません。

翌期以降、特別利益がなくなるとEPSは通常水準に戻り、PERは再び上昇すると考えられます。

一時的な損失計上でPERが割高に見えるケース

反対に、一時的な損失でPERが極端に高く見える場合もあります。

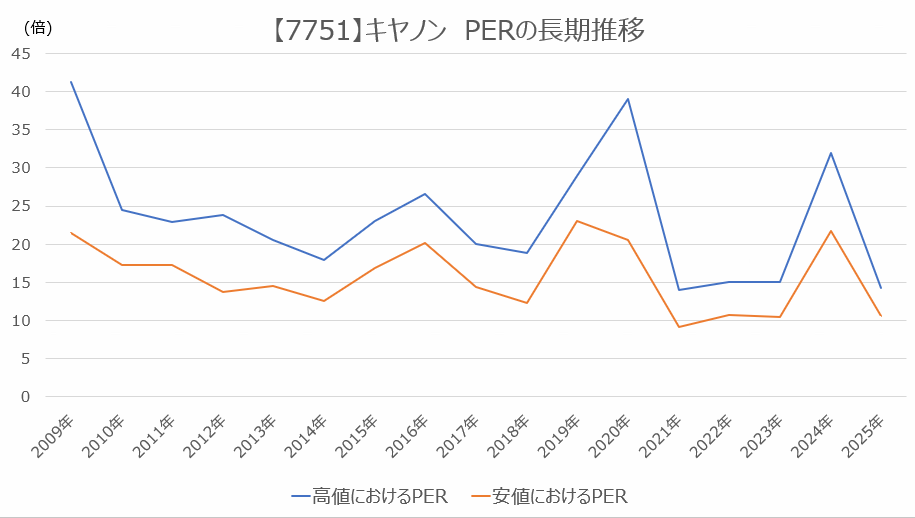

例えばキヤノンは、2016年に約6,700億円で東芝メディカルシステムズ(現キヤノンメディカルシステムズ)を買収。

しかし、キヤノンメディカルシステムズの業績は低迷が続きました。

想定外の業績低迷を受けて、2024年12月期にキヤノンは1,651億円もの「減損損失」を計上してしまいます。

減損損失とは、企業が保有している資産の価値が大きく下がった際に、その分を損失として会計上で一括して計上するものです。

資金が流出するわけではない会計上の処理ですが、純利益を一時的に大きく減らします。

純利益が減ると、1株当たり純利益(EPS)も急激に低下し、PERは分母が小さくなることで跳ね上がります。

▼キヤノンも、これにより一時的に1株当たり純利益(EPS)が低下し、一時は31倍台までPERが上昇しました。

しかし、あくまで会計上の調整で、本業の収益が落ちたわけではありません。

翌期には、特別損失が無くなったことで、キヤノンのPERは急低下し、元の水準に戻りました。

急成長を織り込んでPERが割高に見えるケース

企業の成長性の高さから、PERが過大に見えるケースもあります。

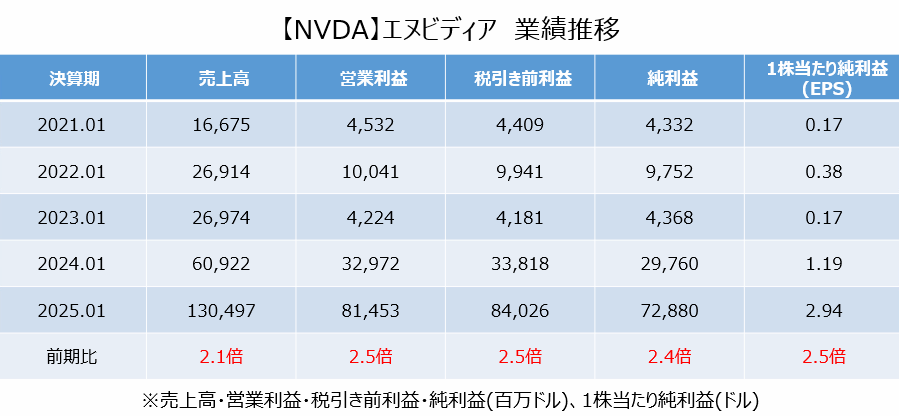

たとえば、米半導体大手NVIDIA(エヌビディア)が良い例です。

2023年頃、同社のPERはAI需要への期待から、100倍を超えていた時期もありました。

AI・データセンター向けGPU需要への期待が大きかったものの、利益はまだそこまでついてきておらず、当時は「割高すぎる」との声もありました。

しかし、ChatGPTなどの生成AIの普及でGPU(画像処理装置)需要が爆発的に拡大。

▼2023年1月期の営業利益4,224百万ドル、純利益4,368百万ドルから、2025年1月期には営業利益81,453百万ドル・純利益72,880百万ドルとそれぞれ約19倍と約16倍の収益拡大を達成しました。

結果として、株価はさらに上昇したのにもかかわらず、利益がそれを上回るスピードで伸びたため、EPS(1株当たり純利益)も大きく増加しました。

PERの分母であるEPSの急拡大で、2027年1月期の予想PERは31.5倍まで低下する見込みです。

このように、PERを見る上では、企業の将来の成長性を考慮することが非常に重要です。

[関連]半導体が大躍進!脱中国・AI新時代の覇権を握る関連テーマ株を徹底解説!

[関連]AI関連銘柄がアツい!過去の急騰銘柄と今注目の有望企業を紹介

PER(株価収益率)の3つの弱点を意識しよう

PERを活用する際には、前述のように成長性や利益の中身を考慮することが重要です。

判断を誤らないために、PERには以下の3つの弱点があると理解しておきましょう。

利益が少ないもしくは赤字の企業はPERが参考にならない

EPS(1株当たり純利益)がゼロに近い、あるいはマイナス(赤字)の場合、PERが極端に高くなったり、算出不能になったりします。

この場合、PERは株価の評価指標として機能しません。

一時的な利益変動の影響を受けやすい

企業の利益が一時的に大きく変動すると、PERが極端に割安もしくは割高に見えることがあります。

この場合、翌期以降に利益が元に戻れば、割安感や割高感はなくなるため注意が必要です。

将来の成長性はPERに反映されにくい

PERは基本的に「過去または現在の利益」をもとに計算されます。

しかし、実際の株価は「将来の成長への期待」によって動きます。

そのため、現在のPERが高くても、企業の利益が大きく伸びる見込みがあれば、割高とは言えないケースもあります。

PER(株価収益率)を用いた分析の精度を上げる方法

PERを用いた分析を行う際には、多角的な視点で比較したり、他の指標と組み合わせたりすることでより精度を上げることができます。

より賢い投資判断のために、すぐに取り入れられる方法をいくつかご紹介します。

PBR・ROEなど他の指標も合わせて確認しよう

PERと併せて、PBR(株価純資産倍率)やROE(自己資本利益率)なども確認すると、その企業の実態をより立体的に把握できます。

PBRは企業が持つ資産に対して株価が何倍になっているかを示す指標で、資産価値の面から割安か割高かを判断する助けになります。

ROEは、株主から集めた資本を使って企業がどれだけ効率よく利益を生み出しているかを示す指標です。

これらをPERと組み合わせて見ることで、「収益力」「資産価値」「資本効率」の3つの視点から総合的に投資判断ができ、より確かな分析につながります。

[関連]ROE(自己資本利益率)とは?|計算式や目安を株式投資で使えるようにプロが徹底解説

同業他社とPERを比較してみよう

同業他社のPERを比較することで、「この企業は業界内で見て割安なのか、それとも割高なのか」「業界平均と比べて出遅れているのか、それとも評価されすぎているのか」といった相対的な位置づけが見えてきます。

ただし、比較する際には注意点があります。

前述のように、一時的な利益や損失の計上によってPERが変動している可能性があります。

単に数字だけを比べるのではなく、各企業の「利益の中身」をしっかり確認するようにしましょう。

同じ銘柄の過去のPERとの比較も有効

同じ銘柄の現在と過去のPERと比較する方法も有効です。

企業のPERは、その時々の市場全体の状況や業績、将来への期待などによって変動します。そのため、現在のPERが、その企業にとって歴史的に見て高い水準なのか、低い水準なのかは、非常に重要な情報となります。

例えば、ある企業の現在のPERが15倍だとして、過去5年間の平均PERが20倍であれば、現在の株価は過去に比べて割安と判断できるかもしれません。

ただし、企業のビジネスモデルが大きく変化したり、市場環境が激変したりした場合は、過去のPERがそのまま現在の適正水準になるとは限りません。

企業の変化を考慮に入れた上で比較を行うことが大切です。

会社四季報や証券会社の業績予想を活用

PERは現在の利益に基づいて計算されますが、株価は将来の利益への期待を織り込んで動きます。

そこで、企業の将来の利益から算出される将来のPERを考えることで、より精度の高い投資判断が可能となります。

将来のPERを考える上で役立つのが、会社四季報や証券会社に所属するアナリストの業績予想です。

会社四季報には、各企業の過去の業績だけではなく、来期以降の業績予想が掲載されています。

証券会社のアナリストは、企業の詳細な分析に基づき、独自の業績予想を発表しています。

業績予想に基づいて将来のPERを計算することで、将来の利益成長を織り込んだ投資判断ができます。

現在のPERが高く見えても、将来的に利益が大きく伸びる見込みがあるため、決して割高ではないと判断できる場合もあるでしょう。

会社四季報の見方についてはこちらの記事でも触れていますので参考にしてください

[関連]【初心者でも読める!】四季報の見方と活用法を独自解説

まとめ|PERを使って賢く投資判断をしよう

PERを賢く活用し、より良い投資判断をするには、いくつかの点を意識する必要があります。

まず、利益の「中身」を理解することが大切です。

一時的な利益や損失でPERが大きく変動することがあるため、それが本業による継続的な稼ぎなのかを見極めましょう。

次に、「将来の利益」を考える視点も重要です。

株価は将来の成長期待を織り込んで動くため、将来の利益成長を見込んだPERでの評価が求められます。

そして、PERだけでなく、他の指標と組み合わせたり、同業他社と比較したりすることで、多角的に企業価値を判断できます。

PERを深く理解し活用することで、より精度の高い投資判断ができるようになると思います。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

金融ライター

2016年大手証券会社に入社、2018年に最大手オンライン証券会社に入社し、機関投資家部門(ホールセール)を立ち上げ、翌年2019年には同社シンガポール拠点設立。2022年より日系証券会社の運用部にてポートフォリオマネジャーの経験を得て以降、一貫して運用業務に従事。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)