この記事では、チャールズ・ダウが提唱した「ダウ理論」の基本から実践的な使い方までを解説しています。ダウ理論はトレンドの定義や転換を判断するための普遍的な原則で、幅広い市場で活用可能です。

6つの原則を理解することで、市場心理を読み解き、根拠ある売買判断ができるようになります。

ダウ理論とは相場の流れを読む基本理論

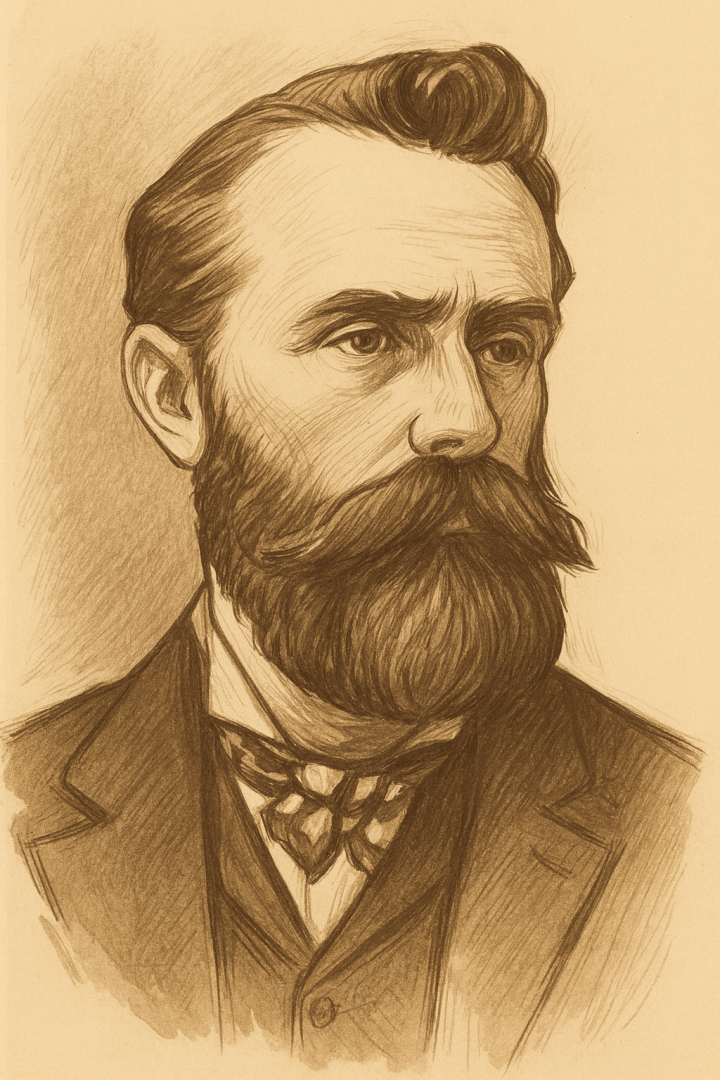

ダウ理論とは、19世紀末にチャールズ・ダウによって提唱された、相場分析の基本的な理論です。

相場の大きな流れである「トレンド」を定義し、その継続と転換を判断するための考え方を示しています。

100年以上前に株式市場を対象に考案されましたが、その普遍的な原則はあらゆるチャート分析に応用されています。

主に6つの基本原則から構成されており、これを理解することで市場参加者の心理を読み解き、根拠のある売買戦略を立てるための土台を築くことができるでしょう。

チャールズ・ダウが提唱|ダウ理論の歴史と背景

ダウ理論の提唱者であるチャールズ・ヘンリー・ダウは、世界的に有名な経済紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」の創刊者です。

さらに「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)」の考案者としても知られています。

彼は日々の市場の値動きを観察する中で、市場には無秩序に見えて一定の法則性、つまり「トレンド」が存在することを発見しました。

ただし、ダウ自身が理論として体系的に書き残したわけではありません。

彼の死後、ウォール・ストリート・ジャーナルの社説などで後継者たちがその考えをまとめ、「ダウ理論」として確立させました。元々は工業株と鉄道株の動向から経済全体の健全性を測るための理論でした。

ダウ理論が株式・FX・先物のチャート分析で重視される理由

ダウ理論が今なお多くのトレーダーに重視される最大の理由は、「多くの市場参加者がこの理論を意識しているから」です。ダウ理論が示すトレンドの定義や転換シグナルは、世界中のトレーダーにとって共通の判断基準となっています。

その結果、特定のポイントで売買が集中し、理論通りの値動きが起こりやすくなる「自己実現的予言」の側面を持ちます。また、そのシンプルで普遍的な原則は、あらゆる市場や時間軸に応用が可能です。

他の複雑なテクニカル分析を学ぶ上でも、その根底にはダウ理論の考え方があり、まさに相場分析の「共通言語」と言える存在です。

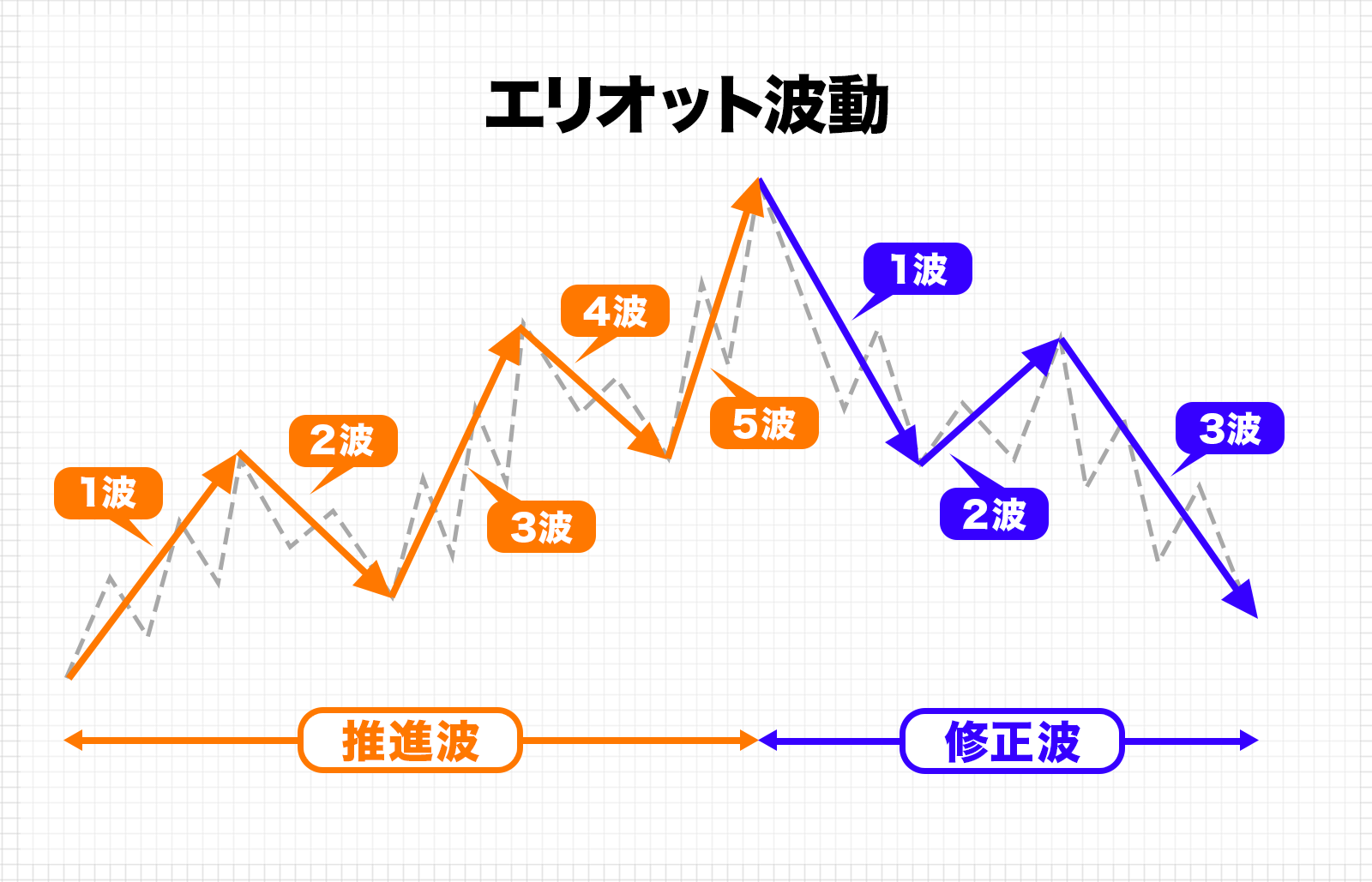

ダウ理論とエリオット波動の違いと関係性

ダウ理論とエリオット波動は、どちらも相場の波(トレンド)を分析する理論ですが、焦点の当て方が異なります。ダウ理論ではトレンドの定義や継続・転換といった相場の大きな骨格を捉えます。

対してエリオット波動はトレンド内部のより詳細な値動きのパターンを「推進5波・修正3波」という具体的なサイクルとして分析しているのです。

関係性としては、エリオット波動はダウ理論の考え方をさらに発展・細分化させたものと捉えられることもできます。

[関連]エリオット波動とは?初心者でも実践できる売買戦略&推進波・修正波の見極め方

ダウ理論とグランビルの法則の違いとは?

ダウ理論とグランビルの法則は、共にトレンドフォロー戦略の基礎となる考え方ですが、分析の対象が異なります。

ダウ理論は、価格の動きそのものに着目してトレンドの定義や転換を判断する、相場の本質を捉える理論です。

一方、グランビルの法則は、「移動平均線」という特定のテクニカル指標と価格の位置関係から、具体的な8つの売買シグナルを導き出す実践的な手法です。

両者を組み合わせることで、トレードの精度を高めることができます。

[関連]グランビルの法則とは?8つの売買シグナルと使い方・注意点を図解でわかりやすく解説

ダウ理論の6原則|トレンド判断に必須の基本ルール

ダウ理論は、相場のトレンドを読み解くための6つの基本原則から成り立っています。

これらの原則は、100年以上前に提唱されて以来、数多くのトレーダーに利用されてきました。これから、それぞれの原則を一つずつ詳しく解説していきます。

価格はすべての事象を織り込む

この原則は、市場価格がその時点で入手可能なすべての情報を反映しているという考え方で、テクニカル分析が成り立つための大前提です。

マクロ環境や業績、さらには投資家の期待や不安といった心理的な要因まで、価格に影響を与えうる事象は、すべて現在の価格に織り込まれているとされます。

したがって、価格そのものの動きであるチャートさえ分析すれば、市場の総意を読み解けるというのが、この原則の根底にある思想です。

これにより、トレーダーはチャート分析に集中すれば良いということになります。

トレンドには3種類ある(主要・2次・小トレンド)

ダウ理論では、相場のトレンドを時間軸の長さによって3つに分類します。

1つ目は「主要トレンド」で、1年以上続く最も大きな相場の流れを指します。

いわゆる強気相場や弱気相場がこれにあたります。

2つ目は「2次トレンド」で、主要トレンドの中の一時的な調整局面です。

期間は数週間から数ヶ月で、上昇トレンドにおける「押し目」や下降トレンドにおける「戻り」が該当します。

3つ目は「小トレンド」で、数日から数週間程度の短期的な値動きを指し、2次トレンドの中に発生するさらに小さな波と考えられます。

これら3つのトレンドを区別し、現在の相場がどの段階にあるかを把握することが重要です。

長期トレンドは3段階から成る(先行期・追随期・利食い期)

長期トレンドは、市場参加者の心理の変化によって3つの段階を経て形成されるとされています。

第1段階は「先行期」です。

市場全体がまだ悲観的なムードの中、一部の賢明な投資家たちが将来性を見越して底値で静かに買い集めを始めます。

第2段階は「追随期」で、相場の上昇が明らかになり、多くのテクニカルトレーダーがトレンドに乗って買い始め、価格が最も大きく伸びる時期です。

第3段階は「利食い期」で、ニュースなどで過熱感が報じられ、一般投資家が熱狂的に市場に参加してきます。

この時、先行期に買っていた投資家たちは利益確定の売りを始め、トレンドの終わりが近づきます。

平均は相互に確認されなければならない

ひとつの指標だけでなく、複数の関連する指標が同じ方向性を示すことで、トレンドの信頼性が高まるという考え方です。

ダウが理論を構築した当時は、製品を作る「工業株価平均」と、それを輸送する「運輸株価平均」が対象でした。

例えば、長期的な大きな流れと短期的な目先の流れが一致しているため、順張り戦略の成功確率が飛躍的に高まります。

逆に長期足と短期足の方向が逆の場合は、長期トレンド内の一時的な調整局面と判断でき、短期的な逆張りや、トレンド方向への再転換を待つといった戦略が立てられます。

トレンドは出来高でも確認されなければならない

この原則は、トレンドの信頼性を出来高によっても確認する必要があるという考え方です。

出来高は市場のエネルギーや関心度を示すバロメーターであり、価格の動きと合わせて見ることでトレンドの健全性を判断できます。

例えば、上昇トレンドであれば、価格が上昇する局面では出来高も増加し、一時的に下落する局面では出来高が減少するのが理想的な形です。

もし価格が新高値を更新したにもかかわらず出来高が伴っていない場合、その上昇の勢いが弱まっている可能性があり、トレンド転換が近いことを示唆しているかもしれません。

出来高は、トレンドの勢いを測る重要な指標となります。

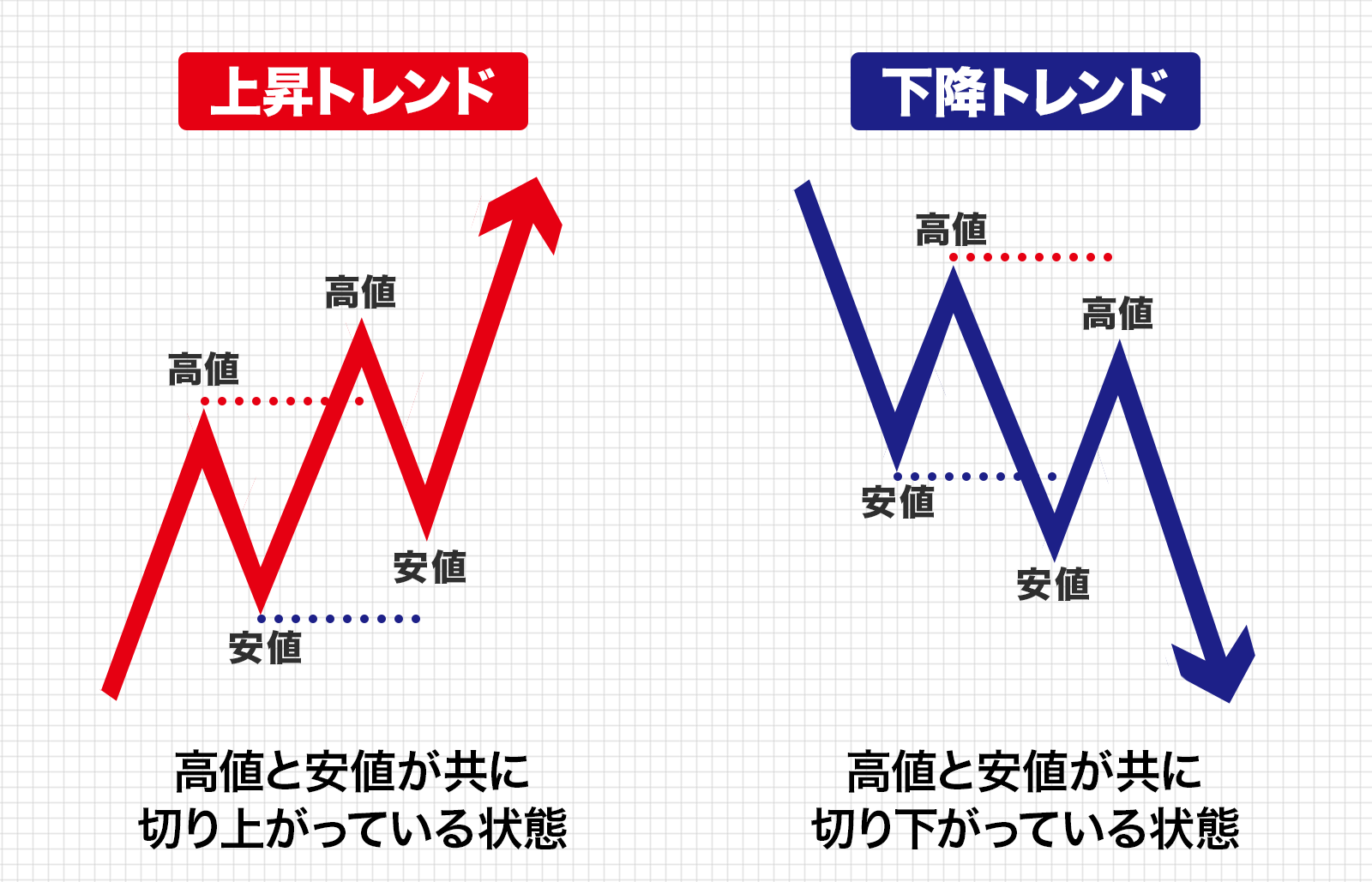

明確な転換シグナルが出るまでトレンドは継続する

トレンドは一度発生すると、明確なトレンド転換のシグナルが現れるまで継続する傾向がある、という考え方です。

上昇トレンドは「高値と安値が共に切り上がっている状態」、下降トレンドは「高値と安値が共に切り下がっている状態」と定義されます。

そして、このトレンドが転換する明確なシグナルとは、上昇トレンドであれば「直近の重要な安値を下抜ける」こと

逆に下降トレンドであれば「直近の重要な高値を上抜ける」ことです。

このシグナルが確認されるまでは、現在のトレンドが続いていると判断するのが基本です。

もう1つのルール:終値(おわりね)の重要性

6つの基本原則に加え、ダウはトレンド分析において「終値」を最も重視すべきだと考えていました。

日中の価格は、短期的な需給の乱れや投機的な動きによって大きく変動することがあります。

しかし、一日の取引を終えた終値は、その日の市場参加者の総意が最も反映された価格であるとされます。

そのため、トレンドの定義である高値の更新や、サポートラインのブレイクなどを判断する際には、終値がどの水準で確定したかを重視することが推奨されているのです。

これにより、ノイズや「ダマシ」を排除し、より信頼性の高い分析が可能になります。

ダウ理論を使ったエントリーポイント・売買戦略

ダウ理論の原則を理解したら、次は実際のトレードにどう活かすかが重要です。ここでは、ダウ理論に基づいた具体的なエントリーポイントや売買戦略を解説します。

これらの戦略を身につけることで、感情に流されることなく、一貫性のある根拠に基づいたトレード判断ができるようになります。

まずは基本を押さえ、自分のトレードに応用していきましょう。

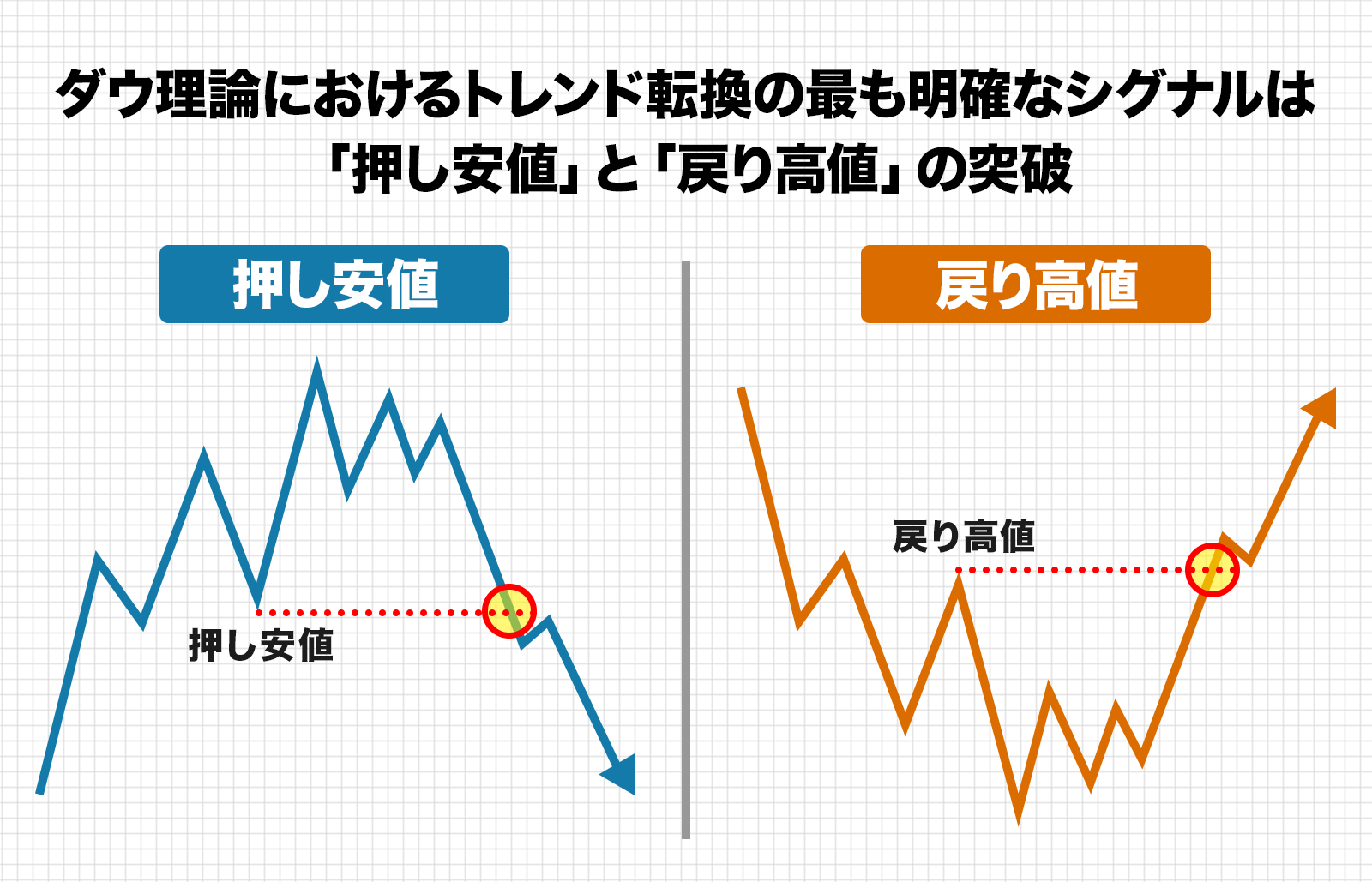

押し安値・戻り高値の突破によるトレンド転換判断

ダウ理論におけるトレンド転換の最も明確なシグナルは、「押し安値」と「戻り高値」の突破です。

「押し安値」とは、上昇トレンドにおいて直近の最高値を更新する上昇の起点となった安値のことです。

高値を更新せず、価格がこの押し安値を明確に下回ると、安値の切り上げという上昇トレンドの定義が崩れ、下降トレンドへの転換が強く示唆されます。

逆に「戻り高値」とは、下降トレンドにおいて直近の最安値を更新する下落の起点となった高値です。

安値を更新せずに、この戻り高値を価格が上回ると、下降トレンドの終了と判断できます。

このポイントは、トレンド転換を狙った新規エントリーや、保有ポジションの決済を判断する上で極めて重要な水準となります。

ダウ理論における水平線の引き方とブレイクアウト戦略

ダウ理論では、トレンド中に形成される高値や安値が、その後の相場で重要なサポートラインやレジスタンスラインとして機能します。

例えば、上昇トレンドで過去の高値を上抜けると、今度はそのラインが下値を支えるサポートに転換しやすくなります。

この性質を利用し、重要な高値・安値や、前述の押し安値・戻り高値に水平線を引き、そのラインを価格が明確に突破した方向にエントリーするのが基本的な戦略です。

ブレイクしたラインを背にして損切りを設定することで、リスクを限定しながら大きな値幅を狙うことができます。

複数時間足の方向性一致の重要性

ダウ理論を用いたトレードの精度を格段に高めるためには、複数の時間足でトレンドの方向性を確認することが極めて重要です。

例えば、日足や週足といった長期足で明確な上昇トレンドが発生していたとします。

その場合、1時間足や15分足といった短期足でも上昇トレンドが確認できれば、非常に信頼性の高い買いのチャンスとなります。

[関連]日足・週足・月足の違いと使い分けを解説!移動平均線の設定や勝ちパターンも紹介

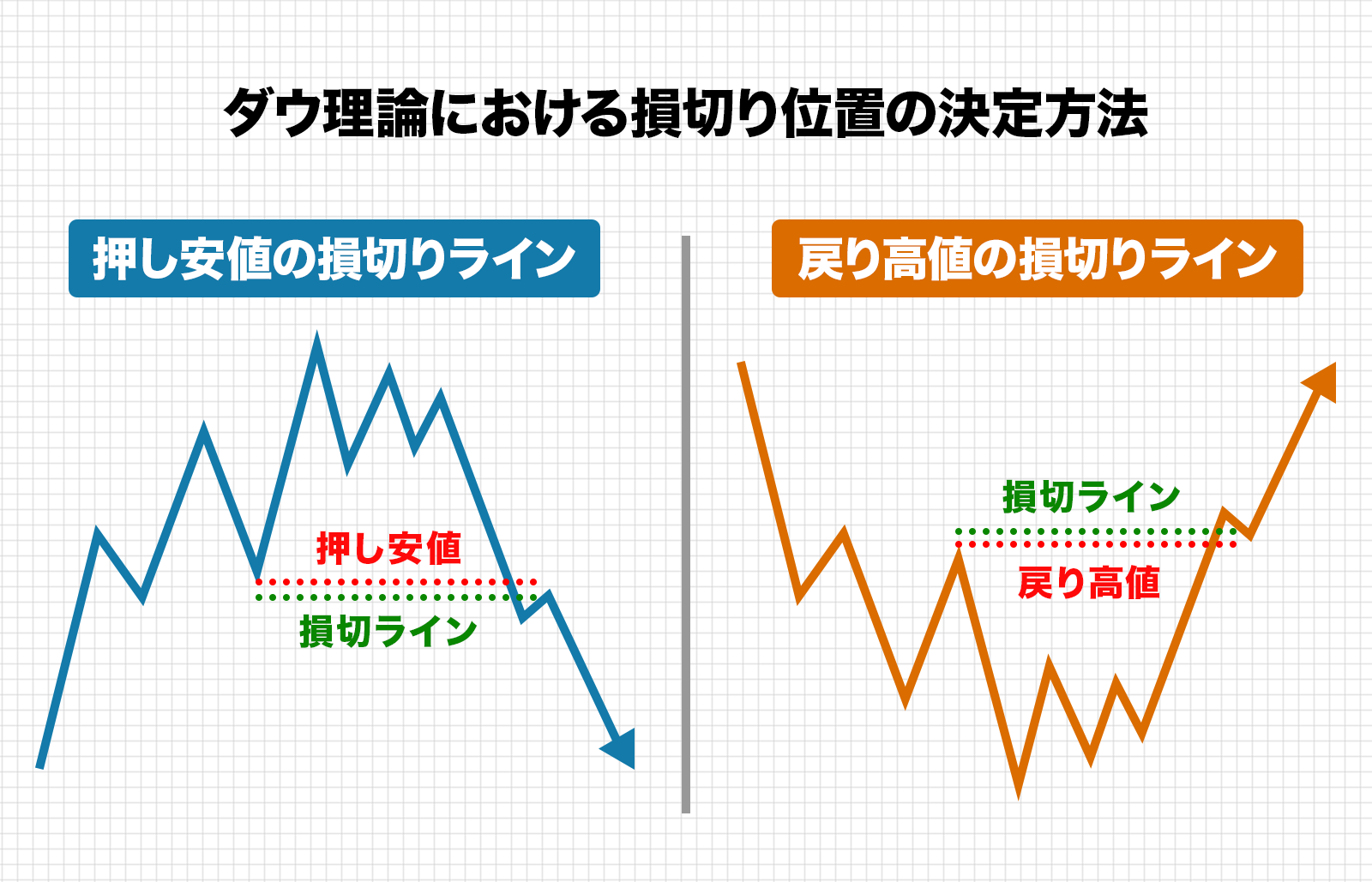

損切り位置の決定方法(直近高値・安値)

ダウ理論は、論理的で明確な損切り位置の決定にも役立ちます。

「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」という原則に基づき、そのトレンドが崩れるポイントに損切り注文を置くのが最も合理的です。

買いポジションを持っている場合、損切りは「上昇トレンドが崩れるポイント」、つまり直近の安値(押し安値)の少し下に設定します。

この安値を下回るということは、安値の切り上げという定義が崩れるため、ポジションを保有し続ける根拠が失われます。同様に、売りポジションの場合は、直近の高値(戻り高値)の少し上に損切りを置きます。

これにより、トレードの損失を限定することが可能です。

ダウ理論の欠点と限界|使えないと言われる理由と対策

ダウ理論は非常に強力な分析ツールですが、万能ではありません。

「使えない」と言われるのは、その欠点や限界を理解せずに使用しているケースがほとんどです。

主な弱点として、トレンドの確実性を重視するあまり「トレンド転換シグナルの発生が遅れがち」です。

さらに、明確な方向感のない「レンジ相場では機能しにくい」という点も挙げられます。

これらの欠点をあらかじめ理解し、他のテクニカル指標などと組み合わせたりといった対策を講じれば、ダウ理論をより効果的に活用できます。

[関連]レンジ相場とは?仕組みや特徴、実践に役立つ投資戦略まで詳しく解説!

トレンド転換シグナル発生が遅い理由

ダウ理論のシグナルが遅いと言われる理由は、その理論が「トレンドの明確な終焉」の確認を最優先にしているためです。

例えば、上昇トレンドが転換したと判断するのは、重要な安値である「押し安値」を価格が明確に下抜けてからです。

このシグナルが点灯した時点では、価格はすでに天井から大きく下落しており、エントリータイミングとしては遅くなったと感じられます。

しかし、この「遅れ」は、安易な逆張りを防ぎ、ノイズやダマシを排除してトレンド転換の確度を高めるための、いわば必要経費と考えるられます。

レンジ相場でのダマシ発生の注意点

ダウ理論は、明確なトレンドが発生している相場で最も効果を発揮する理論です。

そのため、価格が一定の範囲内を行き来する「レンジ相場(ボックス相場)」では機能しにくいという弱点があります。

レンジ相場では、高値と安値の切り上げ・切り下げというトレンドの定義が当てはまらず、短期的な上下動の中で押し安値や戻り高値が頻繁にブレイクされます。

これをトレンド転換のシグナルと誤認してしまうと、「ダマシ」に連続して遭い、損失を重ねる原因となるでしょう。

現在の相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのかを、ボリンジャーバンドの幅など、他の指標も使って見極めることが極めて重要です。

[関連]ボリンジャーバンドの見方・設定方法、実際の売買手法をアナリストが解説!

ダウ理論と他のインジケーターを組み合わせて精度を上げる

ダウ理論の欠点を補い、トレードの精度を向上させるには、他のテクニカルインジケーターとの組み合わせが非常に有効です。

例えば、トレンドの方向性や勢いを視覚的に判断しやすくする移動平均線を併用すれば、ダウ理論によるトレンド判断の信頼性を高められます。

また、相場の過熱感を示すRSIなどのオシレーター系インジケーターを使えば、トレンドの終焉や転換の予兆をより早期に察知する手助けになります。

まとめ

ダウ理論は、トレンドの定義から転換シグナルまで、相場の流れを読むための基本原則です。

その6つの原則は、100年以上経った今でもテクニカル分析の土台となっています。

シグナルの発生が遅いなどの欠点もありますが、その本質を深く理解し、他の分析手法と組み合わせることで、トレードの精度と再現性を格段に向上させられます。

まずはチャート上で高値・安値の切り上げ・切り下げを追いかけることから始め、相場の大局観を養うための強力な武器としてダウ理論を活用していきましょう。

株式市場なら日経平均とTOPIXが共に上昇したりするなど、相関性の高い市場や指標が同じ方向を向いているかを確認することが重要だと言えます。

執筆者情報

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)/日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)