株式投資やFXのチャート分析において、最も古典的でありながら現在も多くのトレーダーに支持されているのが「グランビルの法則」です。

米国のチャート分析家ジョセフ・E・グランビルが考案したこの法則は、移動平均線と価格の位置関係に注目し、売買のタイミングを8つのパターンに分類したものです。

本記事では、グランビルの法則の基礎知識から、実際のチャートでの見方、そして実戦で利益を上げるための移動平均線の設定期間までをわかりやすく解説します。「エントリーポイントが分からない」「売買タイミングを逃してしまう」という方は、ぜひこの法則をマスターしましょう。

グランビルの法則は株式投資・FXに使える分析手法

グランビルの法則とは、移動平均線と価格の位置関係から、今後の値動きを予測し、売買のタイミングを判断するためのテクニカル分析手法です。

非常にシンプルながら、世界中の多くの投資家やトレーダーに長年愛用されてきました。

この法則を理解することで、トレンドの発生や転換、継続といった相場の大きな流れを捉えることが可能になります。

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

アメリカのジョセフ・E・グランビルが提唱したトレンド分析

グランビルの法則は、米国の著名なアナリストであったジョセフ・E・グランビル氏によって考案されました。

株価の動きには大衆心理が大きく反映されると考え、その心理を客観的に捉えるツールとして「移動平均線」に着目しました。

価格が移動平均線から離れたり、近づいたりする動きを観察することで、市場参加者の心理的な偏りを読み解き、売買法則として体系化したのです。

グランビルの法則とエリオット波動、ダウ理論との違い

グランビルの法則、エリオット波動、ダウ理論は、いずれもトレンドを分析するための代表的なテクニカル理論ですが、着目するポイントが異なります。

グランビルの法則は「移動平均線と価格の位置関係」という具体的な指標を基に売買シグナルを判断します。

一方、ダウ理論は「高値と安値の切り上げ・切り下げ」という波のパターンでトレンドを定義する、相場分析の基本原則です。

そしてエリオット波動は、相場には「上昇5波・下降3波」という特定のサイクルがあるという前提で、より複雑な波の形を分析します。

[関連]エリオット波動とは?初心者でも実践できる売買戦略&推進波・修正波の見極め方

[関連]ダウ理論とは|6原則とトレンド転換の判断方法、エントリータイミングを解説!

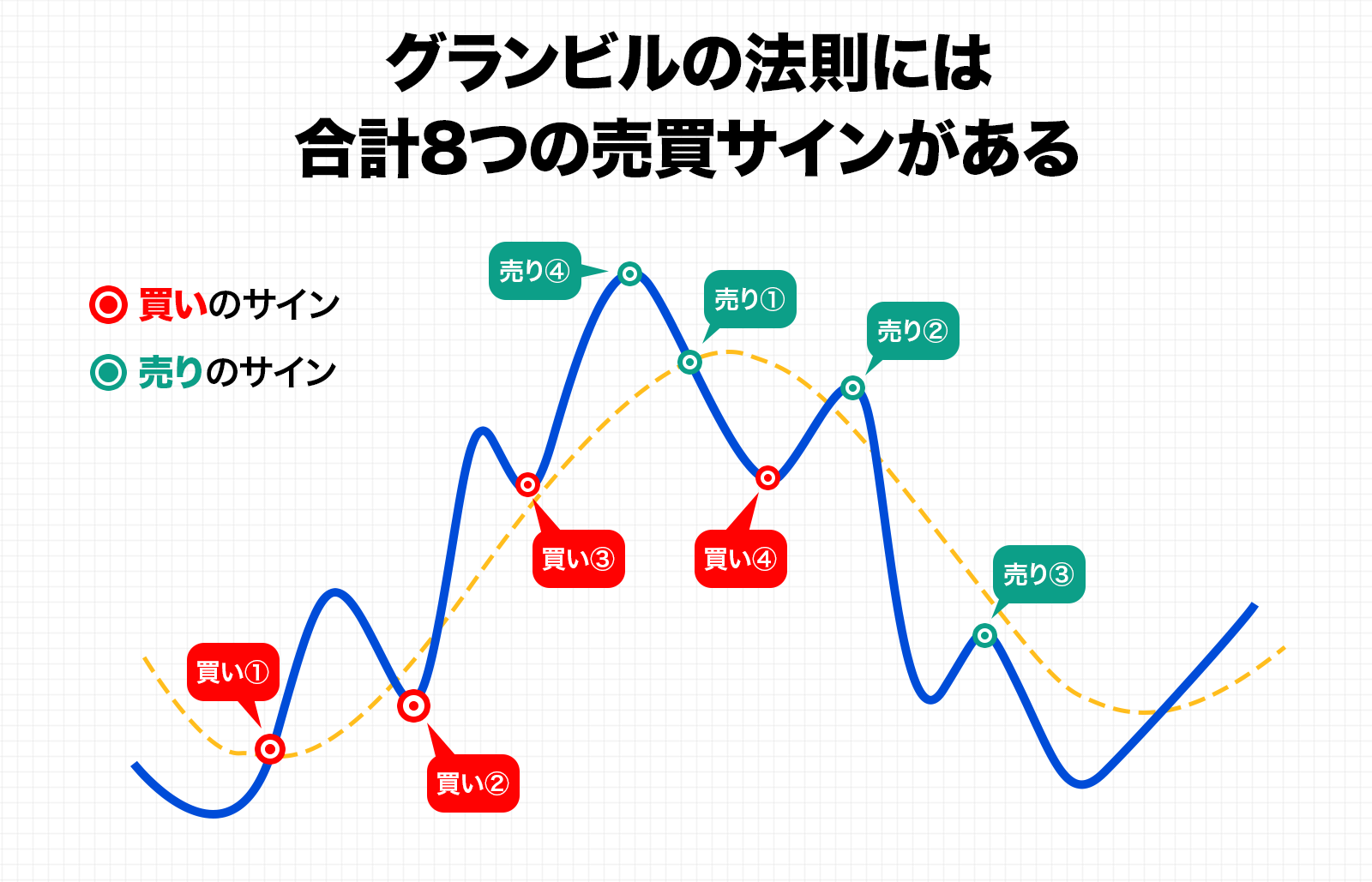

グランビルの法則「8つの売買シグナル」が図解で分かる!

グランビルの法則には4つの買いシグナルと4つの売りシグナル、合計8つのシグナルがあります。

それぞれのシグナルがチャート上でどのように現れるのかを解説していきます。

この8つのパターンを理解すれば、闇雲なエントリーが減り、根拠に基づいたトレード戦略を立てられるようになるでしょう。

新規買いシグナル|上昇トレンド初動

新規買いシグナルは、下降トレンドや横ばいの相場が終わり、新たな上昇トレンドが始まる可能性を示すサインです。

チャート上では、長期間にわたり下向き、または横ばいで推移していた移動平均線が、明確に上向きに転じます。

そして、その移動平均線をローソク足が下から上へと力強く突き抜けてゴールデンクロスを形成した瞬間が、エントリーポイントです。

これは、市場の雰囲気が弱気から強気へと転換したことを示唆しており、トレンドの初期段階でポジションを持つことで、大きな利益を狙える可能性があります。

[関連]ゴールデンクロス・デッドクロスは本当に使える?株初心者が知るべき移動平均線の基本

押し目買いシグナル|上昇継続

押し目買いシグナルは、すでに発生している上昇トレンドが、今後も継続することを示唆するサインです。

移動平均線が上昇を続けている中で、価格が一時的に下落し、移動平均線付近まで近づく、もしくは少しだけ下回った後に反発して再度上昇を開始する場面で現れます。

この一時的な下落を「押し目」と呼び、上昇トレンドに乗り遅れた投資家にとっては絶好の買い場となります。

トレンドの勢いが強いことを確認した上でのエントリーとなるため、新規買いシグナルよりもリスクを抑えやすいのが特徴です。

上昇トレンドが続く限り、このパターンは何度も出現する可能性があります。

[関連]押し目買いとは?失敗しない判断基準・ポイントをテクニカルアナリストが徹底解説

買い増しシグナル|移動平均線反発

買い増しシグナルは、前述の押し目買いシグナルと似ていますが、より強い上昇トレンドの中で現れるパターンです。

右肩上がりの移動平均線の上で価格が推移している状況で、価格が一時的に下落して移動平均線に近づきます。

しかし、移動平均線を割り込むことなく、その線に支えられる形で反発し、再び上昇を始めるポイントがこのシグナルです。

移動平均線が強力な支持線として機能している証拠であり、トレンドの勢いが非常に強いことを示唆しています。

短期乖離買いシグナル|大きな下落後の反発

短期乖離買いシグナルは、移動平均線から価格が大きく下に離れたときに現れる、逆張りの買いサインです。

市場がパニック的な売りなどで過度に売られすぎた状態を示しており、その反動による短期的な価格の戻りを狙う手法となります。

ただし、これはあくまで「売られすぎ」に対する一時的な反発を狙うものであり、トレンドそのものが上昇に転換したわけではない点に注意が必要です。

下降トレンドが継続する可能性も高いため、深追いは禁物です。

利益が出たら早めに確定するなど、短期的な取引を前提とした戦略が求められます。

リスク管理が特に重要になるシグナルです。

新規売りシグナル|下降トレンド初動

新規売りシグナルは、買いシグナルの逆で、上昇トレンドの終わりと新たな下降トレンドの始まりを示唆する重要なサインです。

長期間上向き、または横ばいであった移動平均線が明確に下向きに転じ、その移動平均線を価格が上から下へと突き抜けたデッドクロスタイミングで現れます。

これは、市場心理が強気から弱気へと転換したことを示すシグナルであり、新規の空売りエントリーのポイントとなります。

下降トレンドの初動を捉えることで、大きな下落幅を利益に変えることが可能です。

戻り売りシグナル|下降継続

戻り売りシグナルは、下降トレンドが継続している中で現れる、絶好の売り場を示すサインです。

移動平均線が右肩下がりで下降している中で、価格が一時的に反発・上昇し、移動平均線付近まで近づく、もしくは少しだけ上回った後に再度下落を開始する場面が該当します。

この一時的な上昇を「戻り」と呼び、下降トレンドの中でポジションを持てなかったトレーダーにとっての、理想的な売りエントリーの機会となります。

「できるだけ高く売る」という原則に沿った合理的な手法であり、下降トレンドが続く限り、何度も出現のチャンスがあるシグナルです。

売り増しシグナル|移動平均線反落

売り増しシグナルは、戻り売りシグナルよりもさらに強い下降トレンドの中で見られるパターンです。

右肩下がりの移動平均線の下で価格が推移しており、一時的に価格が反発して移動平均線に近づきます。

しかし、移動平均線を超えることができず、その線に上値を押さえられる形で反落し、再び下落を始めるポイントがこのシグナルです。

移動平均線が強力な抵抗線として機能している証拠であり、下降の勢いが非常に強いことを示唆しています。

すでに保有している売りポジションをさらに増やすタイミングや、戻り売りのチャンスとして活用できます。

短期乖離売りシグナル|大きな上昇後の反落

短期乖離売りシグナルは、移動平均線から価格が大きく上に離れたときに現れる、逆張りの売りサインです。

市場が熱狂的な買いなどで過度に買われすぎた状態を示しており、その後の反落を狙う手法です。

ただし、これはあくまで「買われすぎ」に対する一時的な調整下落を狙うもので、上昇トレンドの終わりを意味するわけではありません。

強い上昇トレンドの場合、さらに価格が伸びて損失が拡大するリスクも伴います。

そのため、短期的な取引に徹し、損切りルールを厳格に設定するなど、慎重な立ち回りが求められる上級者向けのシグナルと言えるでしょう。

実例でわかる!グランビルの法則の使い方

ここからは、実際の株式投資の例を取り上げ、8つのシグナルがどのタイミングで、どのように出現するのかを具体的に見ていきましょう。

理論が実践の場でどのように機能するのかを理解することで、あなたのトレード戦略にグランビルの法則をスムーズに組み込むことができるようになります。

チャートを見る目を養い、取引の精度を高めていきましょう。

株式投資におけるエントリーポイント

実際の株式チャートで、買いのエントリーポイントを見てみましょう。

▼下落していた200日移動平均線が上向きに転じ、株価がそれを下から上に突き抜けています。

これが典型的な「新規買いシグナル」であり、長期的な上昇トレンドの始まりを期待できるエントリーポイントです。

▼次に、上昇トレンド中のこの場面をご覧ください。

株価が一時的に下落し、上昇を続ける200日移動平均線を下回った後、すぐに反発しています。これが「押し目買いシグナル」です。

上昇トレンドに乗り遅れた場合の、絶好の買い場となります。

このように、複数のシグナルを組み合わせることで、エントリーの根拠を強めることができます。

株式投資における空売りへの活用方法

グランビルの法則は、信用取引における空売り戦略にも非常に有効です。

▼このチャートでは、上昇を続けていた200日移動平均線が下向きになり、株価がそれを明確に割り込んでいます。

これが下降トレンドの始まりを示す「新規売りシグナル」であり、空売りの絶好のエントリーポイントです。

▼こちらのチャートでは下降トレンドが継続する中で、株価が一時的に反発し、下向きの200日移動平均線に接触した後に再度下落しています。

これは「戻り売りシグナル」に該当し、売りポジションを増やす、あるいは新規で空売りを仕掛けるチャンスとなります。

[関連]空売りとは?初心者でもわかる仕組み、メリットとデメリットを徹底解説

グランビルの法則における移動平均線や時間足

グランビルの法則を実践する上で、「移動平均線の日数はいくつに設定すればいいのか?」「どの時間足を見ればいいのか?」という疑問を持つと思います。

これらに明確な正解はありません。

なぜなら、最適な設定はトレーダーの投資スタイルや、分析対象の金融商品によって異なるからです。

ここでは、一般的に多くのトレーダーに使われている標準的な設定例をご紹介します。

まずは基本となる設定を試し、そこからご自身のトレードスタイルに合わせて調整していくのが、最適な設定を見つける近道となるでしょう。

[関連]日足・週足・月足の違いと使い分けを解説!移動平均線の設定や勝ちパターンも紹介

株式投資では移動平均線を200日移動平均線に設定がおすすめ

発案者であるグランビル氏自身は、特に市場の大きな流れを捉える上で「200日移動平均線」を最も重要視したとされています。

多くのトレーダーも「200日移動平均線」を使っており、基本に慣れてから自分のトレードの長さに合わせるのが良いでしょう。

他の代表的な移動平均線としては「75日線」や「25日線」などがございます。

グランビルの法則は使えない?|注意点とダマシの回避方法

グランビルの法則は有用な分析手法ですが、万能ではありません。

移動平均線は過去の価格の平均値から算出されるため、どうしても実際の値動きより反応が遅れる「遅行性」という弱点があります。

また、必ずしも8つのシグナルが順番通りに綺麗に出現するわけではなく、「ダマシ」と呼ばれるセオリー通りの値動きにならないケースも頻繁に起こります。

ここからは、ダマシの典型例とその回避方法、そして損失を最小限に抑えるためのルール作りについて解説していきます。

ダマシ発生の典型例|レンジ相場では機能しづらい!

グランビルの法則が最も機能しにくいのが、明確なトレンドがなく、価格が一定の範囲内を行ったり来たりする「レンジ相場」です。

このチャートのように、価格が移動平均線を頻繁に上下にクロスするような状況では、買いシグナルと売りシグナルが短期間で交互に出現します。

例えば、ゴールデンクロスが発生したと思って買ってもすぐに価格が下落し、デッドクロスに転じてしまう、といった「ダマシ」が多発し、損失を積み重ねる原因となります。

[関連]レンジ相場とは?仕組みや特徴、実践に役立つ投資戦略まで詳しく解説!

グランビルの法則のエントリー・利確・損切りルールの設定方法

ダマシを100%見抜くことは不可能ですが、損失を限定するためのルールを事前に設定しておくことは可能です。

最も重要なのが「損切り」のルールです。

例えば、「買いシグナルでエントリーした後、価格が再び移動平均線を明確に下抜けたら損切りする」といった自分なりのルールを決め、それを機械的に実行します。

また、利確に関しても同様に、エントリーと同時に出口戦略も決めておくことが、感情的なトレードを防ぎ、長期的に資産を守る上で不可欠です。

グランビルの法則の精度を高めるために他のインジケーターとの組み合わせる

グランビルの法則の精度を高めるためには、他のテクニカル指標と組み合わせるのが非常に有効です。これにより、エントリーの根拠を複数持つことができ、「ダマシ」を回避しやすくなります。

例えばトレンドの方向性や強さを測る「MACD」と組み合わせれば、トレンド発生の確度を高めることが可能。

またた、買われすぎ・売られすぎを判断するオシレーター系の「RSI」や「ストキャスティクス」を併用すれば、逆張りシグナルの信頼性を確認するのに役立ちます。

さらに、ボリンジャーバンドを組み合わせることで価格の変動幅や相場の過熱感を視覚的に把握でき、エントリー・決済タイミングをより精密に判断可能です。

[関連]ボリンジャーバンドの見方・設定方法、実際の売買手法をアナリストが解説!

まとめ

グランビルの法則は、移動平均線というシンプルなツールを使いながら、市場参加者の心理を読み解き、優位性の高い売買ポイントを導き出す、テクニカル分析手法です。

8つの売買シグナルを覚えることは、相場の流れを理解するための強力な武器となるでしょう。

もちろん、この法則だけで勝ち続けられるわけではありません。

レンジ相場などの弱点を理解し、損切りルールの徹底や他の指標との組み合わせといったリスク管理を行うことで、初めてその真価を発揮します。

ぜひ本記事を参考にグランビルの法則をマスターし、あなたのトレード戦略の柱の一つとしてご活用ください。

執筆者情報

日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)