一目均衡表(いちもくきんこうひょう)は、日本発祥のテクニカル指標で、時間・価格・波動を総合的に分析し、相場の方向性や転換点を一目で把握できるのが特徴です。

転換線・基準線・先行スパン・遅行スパンの5本線と「雲」を活用し、トレンドや抵抗帯・支持帯を視覚的に判断できます。

「三役好転」などの強力な売買シグナルもあり、初心者から上級者まで幅広く使用できるため、原理や使い方を覚えて使ってみましょう。

一目均衡表(いちもくきんこうひょう)とは?|将来の値動きを予測するのに役立つ指標

一目均衡表は「相場は買い方と売り方の均衡が崩れた方向に動く」という考え方に基づき、時間、価格、波動という3つの要素を総合的に分析します。

5本の線と「雲」と呼ばれる帯状の領域で構成され、相場の方向性、強さ、転換点などを「一目」で把握できるのが特徴です。

移動平均線など他の指標が過去のデータのみを用いるのに対し、一目均衡表は未来の価格水準を予測する「先行スパン」を含むため、将来の値動きを予測するのに役立ちます。

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

一目山人が考案した日本生まれのテクニカル指標

一目均衡表は1936年に都新聞(現在の東京新聞)の細田悟一氏が、一目山人(いちもくさんじん)というペンネームで発表した、テクニカル指標です。

元々は株式市場の分析のために作られましたが、現在ではFX、商品先物、暗号資産など、世界中のあらゆる市場で多くのトレーダーに愛用されています。

「時間」「価格」「相場の均衡」を同時に見るためのツール

一目均衡表の最大の特徴は、「時間論」「値幅観測論」「波動論」という3つの理論を統合し、相場を多角的に分析する点にあります。

「時間論」は相場の転換点がいつ訪れるかを予測し、「値幅観測論」は価格がどこまで動くかを予測します。

そして「波動論」は相場の基本的な動きのパターンを捉えることが可能です。

これらを5本の線と雲で視覚的に表現します。

これにより、現在の相場が上昇・下落トレンドか、あるいは持ち合い相場かといった「相場の均衡状態」を直感的に判断できます。

一目均衡表を構成する5本の線とは

一目均衡表は、見た目が複雑に感じるかもしれませんが、基本となる5本の線の役割を一つずつ理解することが重要です。

この5本の線とは、「転換線」「基準線」「先行スパン1」「先行スパン2」「遅行スパン」です。

これらの線は、それぞれ短期・中期の価格平均や、未来の抵抗・支持帯、現在の相場の勢いなど、異なる時間軸と役割を持っています。先行スパン1と2が作り出す「雲」も重要な要素です。

これらの線や雲がローソク足とどのように絡み合うかを見ることで、相場のトレンドや転換点を読み解くことができます。まずは各線の意味と計算方法をしっかりと押さえましょう。

転換線|短期の価格平均を示す

転換線は、短期的な相場の方向性を示す線です。

計算式は「(過去9日間の最高値 + 過去9日間の最安値)÷ 2」で求められます。

移動平均線が終値の平均であるのに対し、転換線は一定期間の高値と安値の中心値を使っているのが特徴です。

そのため、価格変動への反応が早く、相場の短期的な勢いを敏感に反映します。

ローソク足が転換線より上にあれば短期的に買いが優勢、下にあれば売りが優勢と判断でき、転換線の向きが上向きなら上昇基調、下向きなら下落基調、横ばいなら方向感のない持ち合い状態です。

基準線との位置関係も重要で、相場の変化を読み取る上で最初の注目ポイントです。

基準線|中期の価格平均を示す

基準線は、中期的な相場の方向性を示す線で、一目均衡表の中心的な役割を担います。

計算式は「(過去26日間の最高値 + 過去26日間の最安値)÷ 2」です。

転換線よりも長い期間で計算されるため、より緩やかに動き、相場の大きな流れを示します。

基準線が上向きであれば中期的な上昇トレンド、下向きであれば下落トレンドと判断でき、価格が基準線より上にあれば相場は強く、下にあれば弱い状態と判断可能です。

基準線はトレンドの方向性を示すだけでなく、トレンド発生中の押し目買いや戻り売りの目安としても利用可能です。

先行スパン1・2(雲)|相場の抵抗帯・サポート帯を示す

先行スパン1と先行スパン2は、現在のチャートよりも未来(26日先)に描画されるのが最大の特徴です。

この2本の線で囲まれた領域を「雲」または「抵抗帯」と呼びます。

・先行スパン1:「(転換線 + 基準線)÷ 2」を26日先に表示

・先行スパン2:「(過去52日間の最高値 + 過去52日間の最安値)÷ 2」を26日先に表示

遅行スパン(遅行線)|相場の勢い・トレンドの裏付けを示す

遅行スパン(遅行線)は、現在の終値を26日前にずらして表示した線です。

▼「当日の終値を26日前に表示」と非常にシンプルですが、トレンドの確認や転換点の判断に重要な役割を果たします。

これは、現在の価格が26日前の価格と比べて高いか安いかを視覚的に示しているためです。

他のシグナルと組み合わせることで、トレンドの裏付けを取る「最後の確認」として使われることが多く、トレードの精度を高めるのに役立ちます。

一目均衡表の見方|チャートの読み方を徹底解説

一目均衡表を構成する5本の線の意味がわかったら、次はそれらを組み合わせて実際のチャートをどう読み解くかを学んでいきましょう。

一目均衡表の強みは、複数の要素を総合的に分析できる点にあります。ここでは4つの基本的な見方を解説します。

「価格と雲の関係」「線のクロス」「遅行スパンの位置」「雲のねじれ」です。

実際のチャート例を交え、相場の状況を判断する方法を具体的に見ていきましょう。

これらのポイントを押さえることで、トレンドの方向性や強さ、そして未来の変化点を予測する精度が格段に向上するはずです。

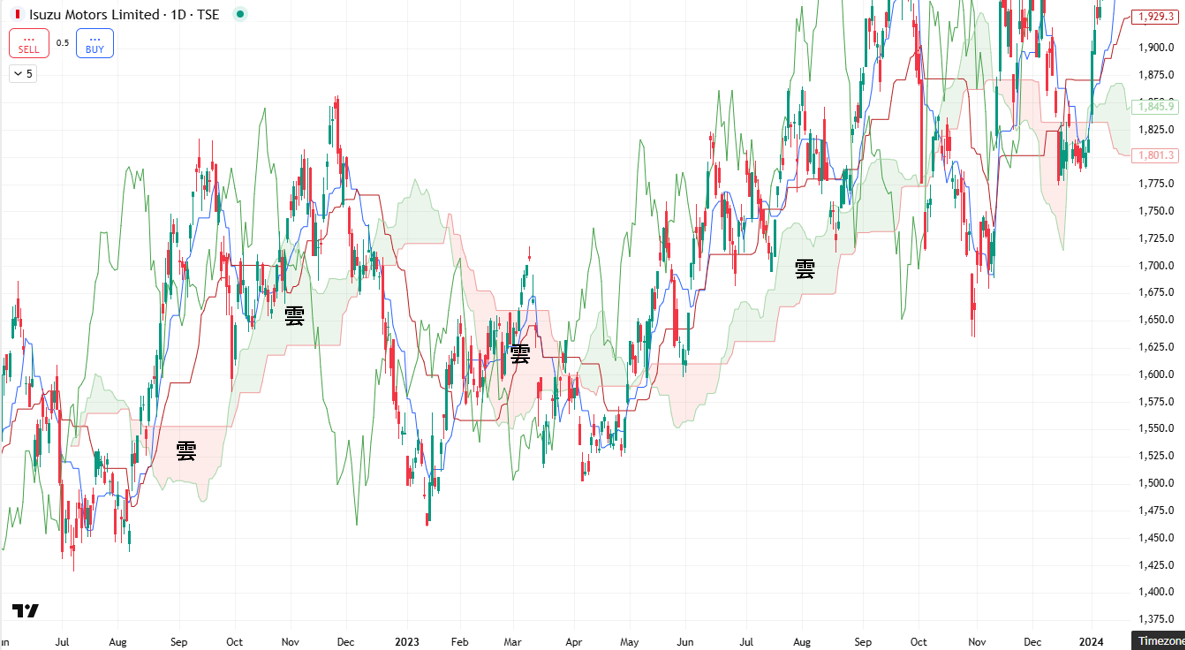

価格が雲の中に入る意味とは?雲の見方を解説

雲は、相場の抵抗帯や支持帯として機能します。

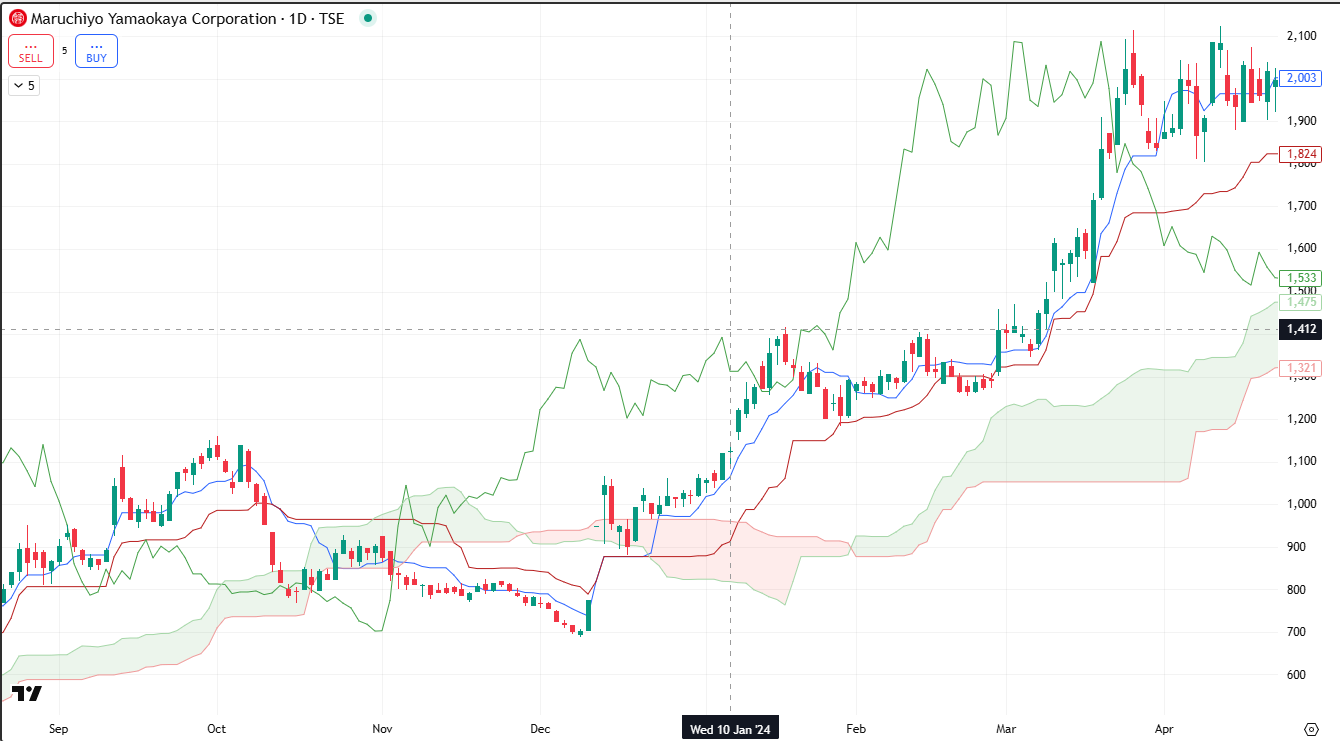

▼このチャートのように、価格が雲の上にあるときは、雲が下値を支える支持帯となり、上昇トレンドが継続しやすい状況です。

逆に、価格が雲の下にあるときは、雲が上値を抑える抵抗帯となり、下落トレンドが続きやすいと判断します。

そして、価格が雲の中に突入した場合は、買いと売りの勢いが拮抗している「持ち合い相場」を示唆します。

方向感が定まらず、値動きが不安定になりやすいゾーンなので、積極的な取引は控えるのが賢明です。

雲をどちらに抜けるかを見極めることが重要になります。

転換線・基準線のクロスで相場の変化を察知

短期線である転換線と中期線である基準線のクロスは、移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスのように、トレンド転換の初期サインとして利用可能です。

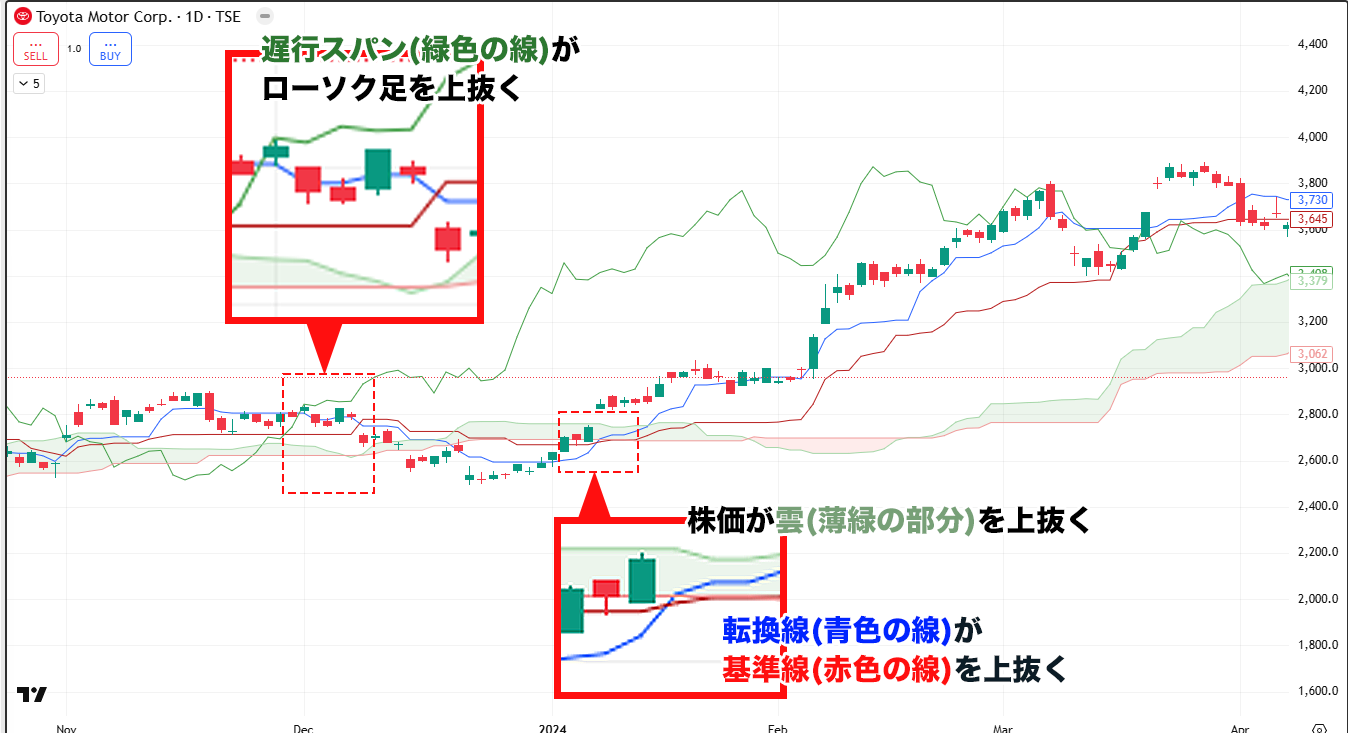

▼このチャートのように、短期の転換線が中期の基準線を下から上に突き抜けることを「好転」と呼び、買いのサインとされます。

これは短期的な勢いが中期的な流れを上回っていると判断可能です。

逆に、転換線が基準線を上から下に突き抜けることを「逆転」と呼び、売りのサインとされます。

ただし、このクロスだけでは「ダマシ」も多いため、後述する他の要素と組み合わせて判断することが非常に重要です。

遅行スパンがローソク足を上回るかどうかで強さを判断

遅行スパンは、トレンドの最終的な確認役として機能します。

現在の価格(終値)を26日前に表示したものであるため、現在の価格水準が26日前の価格水準と比べてどうだったかを一目で確認できるのが特徴です。

▼遅行スパンが26日前のローソク足を上抜けた状態を「好転」と呼び、強い買いシグナルとされます。

これは、現在の価格が過去の価格帯を明確に上回ったことを示しています。

逆に、遅行スパンがローソク足を下抜けた状態は「逆転」と呼び、強い売りシグナルと言われています。

雲のねじれが示す未来の変化点

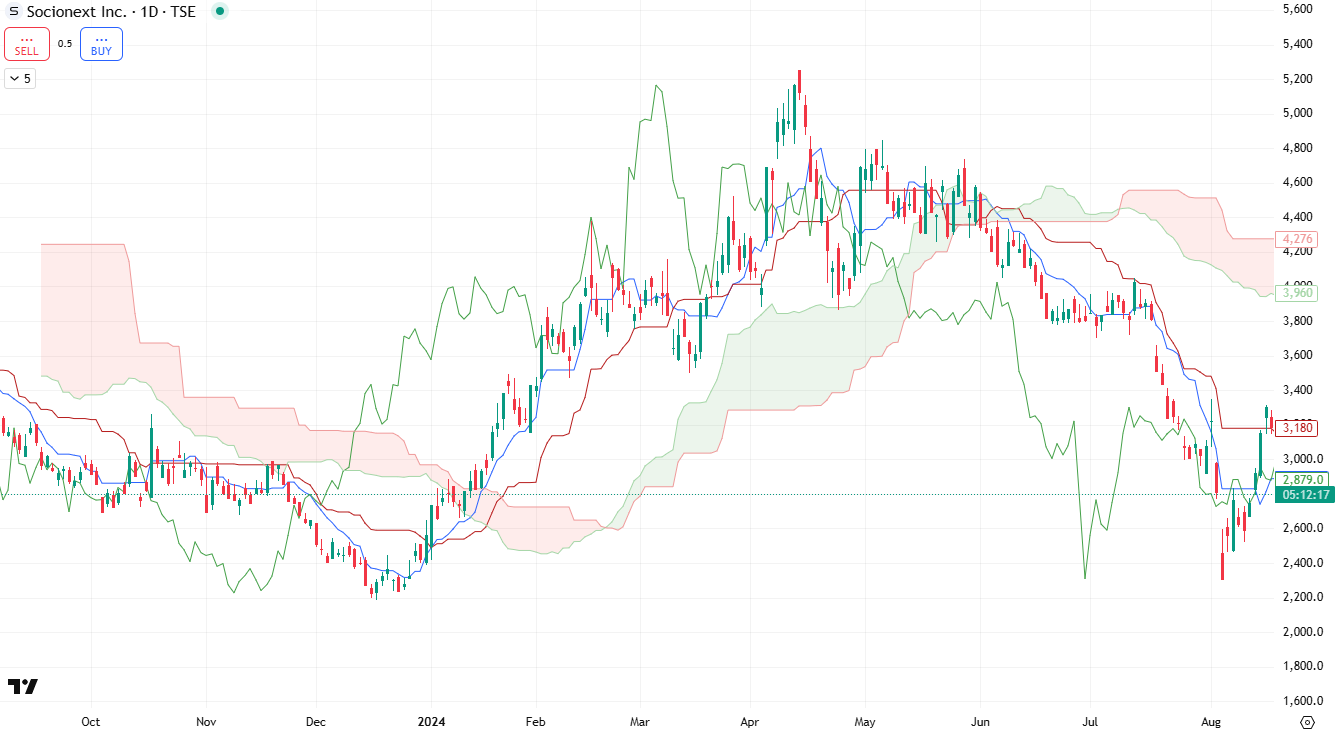

雲の「ねじれ」とは、先行スパン1と先行スパン2がクロスするポイントのことです。

このねじれは、未来の相場におけるトレンド転換の可能性を示唆する重要なサインです。

▼チャートを見ると、雲がねじれているポイントの周辺で、価格が大きく動いたり、トレンドが転換したりしているのがわかります。

ねじれは、過去の値動きから計算された未来の均衡点であり、相場のエネルギーが変化しやすい時間帯を示しています。

そのため、トレーダーは雲のねじれが起こる日付をあらかじめ把握し、そのタイミングで相場がどう動くかを注視しましょう。

特に、ねじれの部分は雲が非常に薄くなるため、価格が突破しやすくなるという特徴もあります。

一目均衡表の買いシグナル、エントリータイミングを解説

これまで解説してきた一目均衡表の基本的な見方を応用し、具体的な売買シグナルやエントリータイミングについて見ていきましょう。

一目均衡表には、複数の条件が揃ったときに発生する非常に信頼性の高い売買サインが存在します。

その代表格が「三役好転」と「三役逆転」です。

また、価格が「雲」を明確に突き抜けるタイミングも、トレンドの発生を示す重要なエントリーポイントとなります。

これらのシグナルを理解することで、より精度の高いトレード戦略を立てることが可能になります。

三役好転・三役逆転の条件と見分け方

「三役好転」は、一目均衡表における最も強力な買いシグナルとされ、以下の3つの条件が全て揃った状態です。

①転換線が基準線を上抜く(好転)

②遅行スパンがローソク足を上抜く(好転)

③株価が雲を上抜ける

▼このように、これら3つの条件が揃った時点は、短期・中期・長期の全ての視点で上昇トレンドが確認されたことを意味し、絶好の買い場と判断されます。

逆に、3つの条件が全て逆になった状態を「三役逆転」といい、強力な売りシグナルとなります。

三役好転・逆転は、明確なトレンドが発生したことを示すため、順張り戦略において非常に有効です。

雲の上抜け・下抜けが起きたときの対応

価格が雲を上や下に抜ける動きも、重要な売買シグナルです。

雲は強力な抵抗帯・支持帯として機能するため、それを突破するということは、相場の均衡が大きく崩れ、新たなトレンドが発生した可能性が高いことを示します。

▼このチャートでは、雲の下で推移していた価格が、雲を明確に上抜けています。

これは、売り方の抵抗を打ち破って買い方が優勢になったことを示し、強い買いシグナルとなります。エントリーポイントとしては、雲を完全に抜け切ったローソク足が確定した時点が一般的です。

逆に、価格が雲を下抜けた場合は、強力な売りシグナルとなります。

特に、厚い雲を抜けた場合は、その後のトレンドが強く継続する傾向があります。

一目均衡表の設定値|9・26・52が最も機能する

一目均衡表で標準的に使われるパラメータは「9、26、52」です。この数字は、考案者の一目山人が長年の研究の末に見つけ出した、最も機能するとされる数値です。

この数字の由来には諸説ありますが、当時の株式市場の取引日数が関係していると言われています。

「9」は1週間半、「26」は土曜日も取引があった時代の約1ヶ月の営業日数、「52」はその2倍である約2ヶ月の営業日数に相当します。

この時間設定が、相場のサイクルとよく合致すると考えられています。

取引スタイルに合わせた設定値の調整方法

基本的にはデフォルト設定「9, 26, 52」の使用が推奨されます。

多くのトレーダーがこのデフォルト設定を使用しており、市場参加者の共通認識となっているため、そのまま使うのが一般的です。

しかし取引スタイルや市場によっては、設定値を調整することでより効果的に機能する場合があります。

例えばデイトレードなど、ごく短期の売買を行う場合を考えた場合、数値を小さく設定すると、より早くシグナルを捉えることが可能です。

しかし、数値を小さくしすぎるとダマシが多くなる傾向があるため注意が必要です。

逆に、週足や月足で長期的なトレンドを分析する場合は、数値を大きくすることで、ノイズを減らし、より大きな流れを捉えやすくなります。

設定値を変更する際は、必ず過去のチャートで検証を行い、その有効性を確認することが重要です。

一目均衡表は使えない?メリット・デメリットを解説

一目均衡表は強力なテクニカル指標ですが、万能ではありません。他の指標と同様に、得意な相場と不得意な相場があり、メリットとデメリットが存在します。

一目均衡表を効果的に活用するためには、その特性を正しく理解し、長所を活かしつつ、短所を補う工夫が必要です。

ここでは、一目均衡表を使う上でのメリットと、注意すべきデメリットを具体的に解説していきます。

一目均衡表のメリット

メリット1:多角的に相場を分析できる

一目均衡表の最大のメリットは、たった1つの指標で相場を多角的に分析できる点です。

相場の方向性や転換点、売買タイミングなど、通常複数の指標を組み合わせる必要のある情報を、1つのチャートで読み解くことが可能。

特に転換線・基準線・遅行スパンといった線の組み合わせにより、短期・中期・過去の価格動向を一目で把握できるのが強みです。

メリット2:将来の値動きを想定しやすい

先行スパン1と先行スパン2の差によって形成される「雲」は、相場の方向性を読み解くうえで非常に重要な要素です。

この雲を見ることで、まだ到達していない価格帯における抵抗帯やサポート帯を事前に把握でき、将来の値動きを想定する材料になります。

さらに、雲の厚みや傾きから相場の安定度や勢いも把握でき、トレンドの持続性を判断する際にも役立ちます。

メリット3:明確な売買サインで判断しやすい

一目均衡表には三役好転(買いシグナル)や三役逆転(売りシグナル)など、視覚的に理解しやすい売買サインがあります。

初心者でもこれらの条件を覚えることで、相場の転換点やエントリーのタイミングを判断しやすくなります。

また客観的なルールに基づいて取引できるため、冷静な判断を保ちやすいのも魅力です。

一目均衡表のデメリット

一目均衡表はたくさんのメリットがある一方、いくつかのデメリットも存在します。

デメリット1:線が多くチャート全体が見にくくなる

一目均衡表は5本の線と「雲」で構成されており、慣れないうちは情報量が多く、チャート全体が見づらいと感じることがあります。

どの線がどの意味を持つのか、またどの位置関係がシグナルなのかを理解するには、一定の学習と慣れが必要です。

一目均衡表の線が多く見づらい場合は重要度が高い線に絞ったり、チャートが見やすいようにカスタマイズするのもおすすめです。

デメリット2:レンジ相場ではダマシが多くなる

一目均衡表はトレンドが明確な相場で真価を発揮する指標です。

しかし横ばい相場(レンジ相場)では転換線と基準線が頻繁に交差するため、売買サインが多発します。

このような状況ではダマシが増え、トレードの精度が落ちる傾向があるため注意が必要です。

デメリット3:ローソク足が「雲」の中を推移しているときは機能しにくい

一目均衡表の雲の内部は、株価の「買い」と「売り」の勢力が拮抗している状態です。

そのためローソク足が雲の中にある場合、相場の方向性が不明確となり、一目均衡表のシグナルが機能しにくくなります。

このような場面に出くわしたときは無理にエントリーせず、雲を抜けてから明確なトレンドが確認できるまで待つのが良いでしょう。

他のテクニカル指標と組み合わせることで精度を高めよう!

一目均衡表のデメリット、特にレンジ相場での弱さをカバーするためには、他のテクニカル指標と組み合わせることが非常に有効です。

一目均衡表はトレンド系の指標であるため、相場の買われすぎ・売られすぎを示すオシレーター系の指標と相性が良いとされています。

複数の指標を組み合わせることで、異なる角度から相場を分析し、エントリーの根拠を強めることができます。

これにより、ダマシのシグナルをフィルタリングし、トレードの勝率を高めることが期待できるでしょう。

ここでは、代表的な組み合わせの例をいくつかご紹介します。

RSI・MACDとの併用でトレンド確認を強化

オシレーター系指標の代表格である「RSI」や「MACD」との組み合わせは非常に効果的です。

例えば、一目均衡表で「三役好転」の買いシグナルが出たとします。

その時にRSIが売られすぎから上昇、またはMACDがゴールデンクロスしていれば、シグナルの信頼性はより高まります。

逆に、一目均衡表で買いシグナルが出ても、RSIが70%以上の圏内にある場合は注意しましょう。

高値掴みになるリスクがあるため、エントリーを見送るといった判断ができます。

このように、トレンドの方向性と勢いを同時に確認することで、より精度の高いトレードが可能になります。

よくあるQ&A|一目均衡表の疑問を解決

まとめ

今回は、日本が世界に誇るテクニカル指標「一目均衡表」について、基本的な意味から具体的な見方、実践的な使い方まで解説しました。

5本の線と雲が織りなすチャートは一見複雑ですが、時間、価格、波動を統合した分析ツールとして、相場の本質を捉える力を持っています。

各構成要素の役割を理解し、「三役好転」や「雲抜け」といったシグナルを使いこなせば、あなたのトレード戦略はより一層深みを増すはずです。

もちろん万能ではありませんが、他の指標と組み合わせることで弱点を補い、強力な武器となります。

ぜひこの記事を参考に、一目均衡表をあなたのトレードに取り入れてみてください。

執筆者情報

日本投資機構株式会社 証券アナリスト(CMA) テクニカルアナリスト(CMTA®)

総合鉄鋼メーカーに勤務していた経験を活かした、鉄鋼・自動車市場の分析及び情報収集を得意とし、データの集計・分析に基づいた統計学により銘柄の選定を行う希少なデータアナリスト。AIに関する資格も有しておりデータサイエンティストとしても活躍の場を拡げている。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)