移動平均線は、基本的なテクニカル指標でありながら、売買タイミングの判断にも十分役立ちます。

プロのアナリストでも銘柄を売買する価格を考える際に、移動平均線を参考にする場合があるのです。

この記事では、どのような移動平均線のシグナルに注目して売買判断すべきかを、個人投資家向けに株式投資のアドバイスを行っているアナリストが解説していきます。

移動平均線での「押し目買い」を狙い、利益を獲得

株価が上昇トレンドを形成している場合、上向きの移動平均線に近づいた場面が押し目買いの良いタイミングとなります。

[関連]移動平均線とは?仕組みや計算方法、活用時の注意点をプロが徹底解説

移動平均線を使った押し目買いによる利益獲得の実例

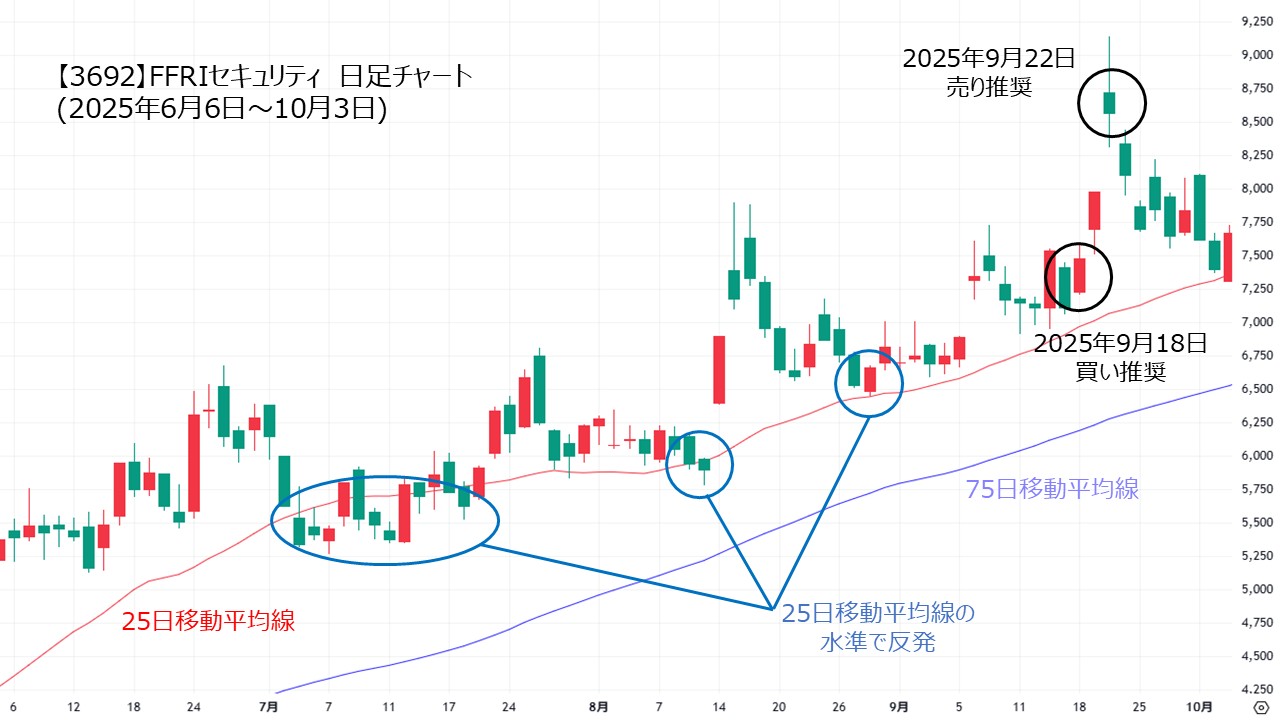

▼以下は、私が2025年9月18日に買いを推奨した【3692】FFRIセキュリティの株価チャートです。

株価は緩やかではありますが、上昇トレンドを形成しています。

25日、75日の移動平均線がそれぞれ上向いており、安値の水準がじわじわと切り上がっています。

過去の傾向を見ると、25日線を若干下回る水準まで調整すると、再度上値を試す動きを繰り返している銘柄です。

つまり、短期的には25日線がサポートラインだと考えられます。

それらを踏まえて、25日線に近い価格帯は買いであると判断し、押し目買いを推奨。

9月22日に株価が跳ねて移動平均線との乖離が大きくなった場面で、17.82%の利益確定を推奨しています。

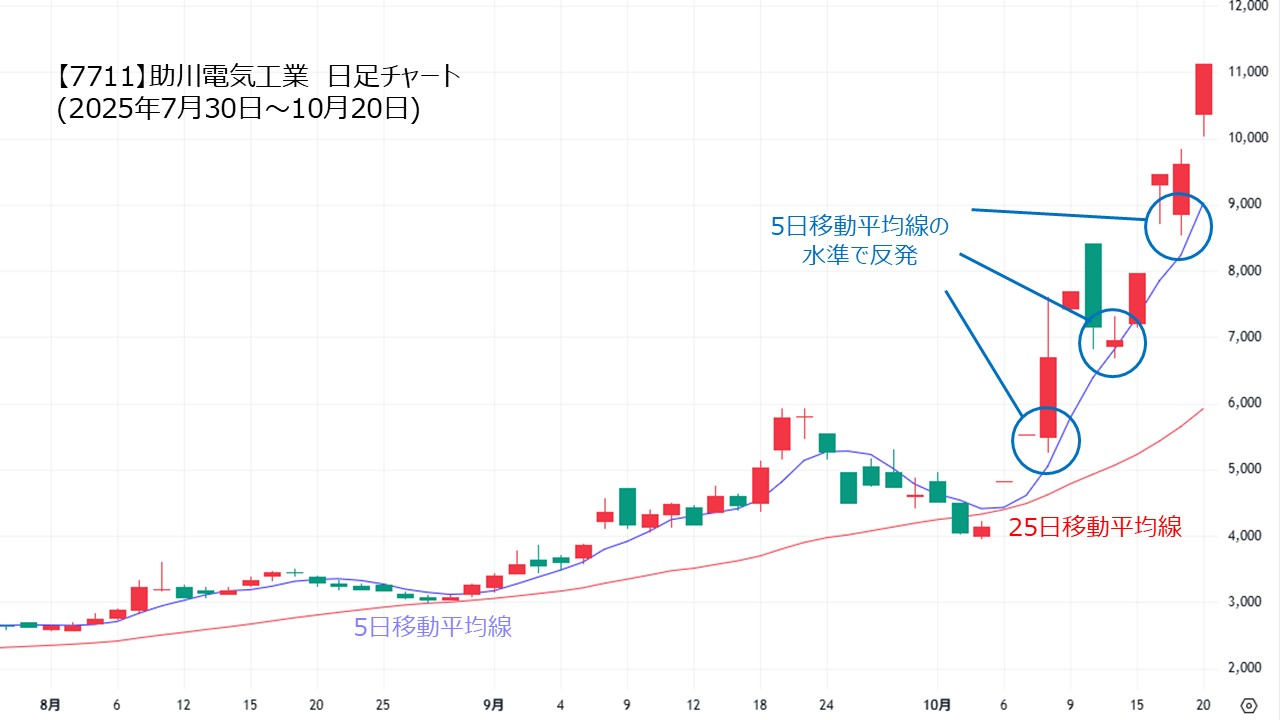

急騰銘柄は5日線までの浅い押しを狙う

移動平均線は一定期間の終値の平均値を繋いだものですので、短期の強い上昇トレンドが出ていると、25日線が追いつく前に株価が反発する場合があります。

こうした場面では、5日線がサポートラインとして機能しやすいです。

▼たとえば、2025年10月の自民党総裁選での高市氏の勝利を受けて、【7711】助川電気が急騰した際には、5日線をサポートラインとして株価が急反発しています。

期間の長い移動平均線の方が信頼性は高い

データ総数の観点から考えると、より多くの平均値を加味した長い期間の移動平均線の方が信頼性が高く、強力なサポートラインとして機能する可能性が高いです。

そのため、短期の移動平均線での反発を狙う場合には、ダマしとなる可能性を考慮し、自身のリスク許容度に応じたロスカットルールを決めて買いに入る必要があります。

特に上昇ペースが緩やかな場合には、短い期間の移動平均線がサポートラインとして機能しないことが多いです。

各銘柄の上昇スピードを加味して、どの移動平均線がサポートラインとして機能しやすいかを検討した上で、押し目買いを狙うのが良いでしょう。

移動平均線の収れん(収束)はトレンド転換の前兆!

株価が底値をつけて、上昇トレンドへ転じる場面でのエントリーを狙うのであれば、移動平均線の収れんが良いシグナルとして機能しやすいです。

移動平均線の収れんに着目したエントリーの実例

▼以下は、私が2025年9月22日に買いを推奨した際の【6266】タツモの株価チャートです。

株価は6月中旬から9月初旬までの2カ月間、2,000円から2,400円程度の狭いレンジで取引されていました。

狭いレンジでの値動きが長引いたことで、25日、75日、200日の移動平均線が収れんし、2,100円近辺に集まってきていました。

そして9月16日には、終値ベースで完全に25日、75日、200日の移動平均線を突破。

上値のめどとして意識されていた移動平均線を突破したため、同銘柄を直近買い付けていた投資家の多くが含み益になったとみられ、投資家心理が改善しつつあると判断できました。

▼その上で、株価が6月中旬以降の高値水準であった2,400円を目前としての底堅い推移を見せていたため、同価格帯を突破すれば上値が軽くなると判断して、買いを推奨しました。

その後、思惑通りに株価は上昇し、10月2日に10.06%の利益確定を推奨しています。

移動平均線を株価が突破したタイミングを狙う

もし叶うのであれば、相場が本格的な上昇トレンドに転じる直前の大底で買い付けを行い、最大限の利益を確保したいものです。

そう考えると、株価の方向性が定まらずに移動平均線が収れんしている局面で、直近の安値水準を狙って買いを入れてしまいがちです。

しかし、移動平均線よりも株価が下回っている状態では、上値の重さが続く可能性が懸念されます。

今回の例でも、株価が移動平均線を上抜いたからこそ、上値が軽くなったと判断できました。

大底を拾うという考えは捨てて、株価が底を打ったかどうかを判断するトレンド転換のシグナルとして、移動平均線を活用するのが有効だと思います。

下振れ余地と上昇余地の両方を確認してエントリー

▼今回買いを推奨したタイミングでのタツモの株価チャートをよく見ると、7月の安値2,031円、8月の安値1,993円、9月の安値2,014円でのトリプルボトム形成が意識される動きとなっています。

さらに2,100円近辺には移動平均線が収れんしていたため、下落しても同価格帯や2,000円近辺がサポートラインとして意識され、下振れ余地は限定的になると考えられました。

一方で、2,400円を超えた場合には、上値抵抗として意識される価格帯がなく、大きく上昇する期待ができました。

このように上振れ余地と下振れ余地のどちらが大きいかを考える手がかりの1つとして、移動平均線は有効です。

移動平均線にタッチしたから売った方がいい、買った方がいいと単純に考える方もいます。

しかし、私としてはそこから一歩踏み込んで、投資家心理がどのような状況にあるかを判断するための手がかりの1つとして移動平均線を使うのが良いと思います。

移動平均線を終値で割り込んだら株価失速を意識

株価が、その日の売買の結果である「終値」ベースで移動平均線を割り込んだ場合、株価の失速を意識したいです。

25日移動平均線を手がかりに撤退を判断した実例

▼以下は私が売買を推奨した際の【9553】マイクロアドのチャートです。

決算発表後の押し目とみて、2025年9月8日に25日移動平均線に接近したタイミングで買いを推奨しました。

高値629円を射程に捉えており、同価格帯を突破すれば上値を追う余地があると判断したからです。

過去のチャートを見ても、25日線を割り込んだ場面では株価が急激に戻しています。

そのため、多少25日線を割り込んでも、想定の範囲内であると考えていましたが、9月11日時点では終値でも同線を割り込んでしまいました。

翌日も続落となり、出来高も減少傾向にあったため、この時点で売却を視野に入れていました。

その後、株価は25日線を奪還しましたが、想定よりも勢いのない値動きとなっていたことを考慮し、9月17日に売却を推奨しています。

早期に25日線を奪還したため、再度上昇に向かう可能性ももちろんありましたが、出来高や終値で25日線を割り込んだことを考慮して売却を推奨し、売買を仕切り直すことができました。

ロスカットはルールの遵守が何より重要

ロスカットルールを決めていると、売った後に株が上がりだす場合も頻繁にあります。

しかし株は基本的に上がるか下がるかの2択なので、それは至極当然のことです。

重要なのは売った後に上がった経験があるから、「次は売らずにもう少し様子を見よう」などとルールを捻じ曲げてしまうことです。

こうして判断を感情に任せると含み損が膨らみ、結果的に塩漬けになってしまうケースも少なくありません。

ルールを決めたのであれば、後から株価がどう動いたとしても、売買を決断したタイミングがベストだと思って投資を行いましょう。

ゴールデンクロス/デッドクロスを狙おう!

期間の異なる2本の移動平均線(短期線と長期線)が交差する現象はゴールデンクロスやデッドクロスと呼ばれ、相場のトレンド転換のシグナルとして非常に有名です。

このゴールデンクロスやデッドクロスの詳しい解説は、以下の記事を参考にしてください。

[関連]ゴールデンクロス・デッドクロスは本当に使える?株初心者が知るべき移動平均線の基本

グランビルの法則と8つの売買パターン

移動平均線を使ったエントリータイミングの見極め方としては、「買い」4パターン、「売り」4パターンの合計8つの売買タイミングを体系化したグランビルの法則も有名です。

以下の記事にまとめていますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

[関連]グランビルの法則とは?8つの売買シグナルと使い方・注意点を図解でわかりやすく解説

「だまし」の見抜き方と注意点

移動平均線は、エントリータイミングを見極める上で非常に有効ですが、時に「だまし」になることもあります。

これは、シグナルが出た直後に株価が反対方向に動いてしまい、売買が失敗に終わるケースです。

エントリーの精度を高めるためには、出来高(取引量が増加しているか)やローソク足の形状、そして他の指標との整合性(例えば、RSIが買われすぎ水準でないか)をチェックすることが重要です。

特に初心者は、シグナルが出た直後に焦ってエントリーしてしまいやすいため、落ち着いて他の指標も確認する冷静さを意識的に持つようにしましょう。

[関連]ローソク足の見方・種類・パターンを完全解説|株式投資初心者でも相場が読める!

移動平均線とオシレーターの組み合わせ

移動平均線はトレンド系の指標であり、主に相場の方向性を見るのに優れていますが、株価の行き過ぎを見極めるのには向いていません。

そのため、オシレーター系(買われすぎ・売られすぎを示す逆張り系)の指標を併用することで、相場を多角的に分析し、エントリーの精度を高めることができます。

具体的には、株価と移動平均線がどれくらい離れているかを示す移動平均乖離率や、移動平均線同士の差を元にトレンドの勢いや転換点を示すMACD、買われすぎ・売られすぎの限界水準を示すRSIなどが有効です。

まとめ|移動平均線は優位性のある取引のための物差し

移動平均線は「押し目を拾う」「転換を見極める」「失速で退く」を一貫したルールで実行するための物差しになります。

上昇局面では、銘柄ごとの上昇スピードに応じて5日・25日・75日・200日のどれが効いているかを見極め、サポートとして機能している線への接近で押し目買いを狙ってみましょう。

また、収れんは転換の予兆として機能し、ロスカットを検討する際には終値で移動平均線を割り込んでいるかどうかが参考になります。

あわせて、出来高やローソク足のほか、MACD・RSIなどのオシレーター系の指標を確認すると良いでしょう。

大底を当てようとせずに、優位性のある場面を狙った取引を繰り返すことで、利益を積み上げられると思います。

執筆者情報

日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)

著名な元機関投資家や経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーより培った知識と経験を基に、数多くの市場動向の予測や個別銘柄の動向をピンポイントで分析。銘柄の推奨実績において社内の月間最高勝率記録を持つテクニカルアナリスト。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)