近年、日本企業による「株式分割」が増加しています。

例えばトヨタや任天堂などの大手企業も実施しており、発表のたびに投資家の注目を集めます。

しかし、株式分割にはメリットだけでなくデメリットや注意すべき点も存在。

この記事では企業と投資家の双方の視点から、株式分割の仕組みや株価への影響、投資判断のポイントを徹底解説します。

株式分割は株数を増やして1株あたりの価格を引き下げる仕組み

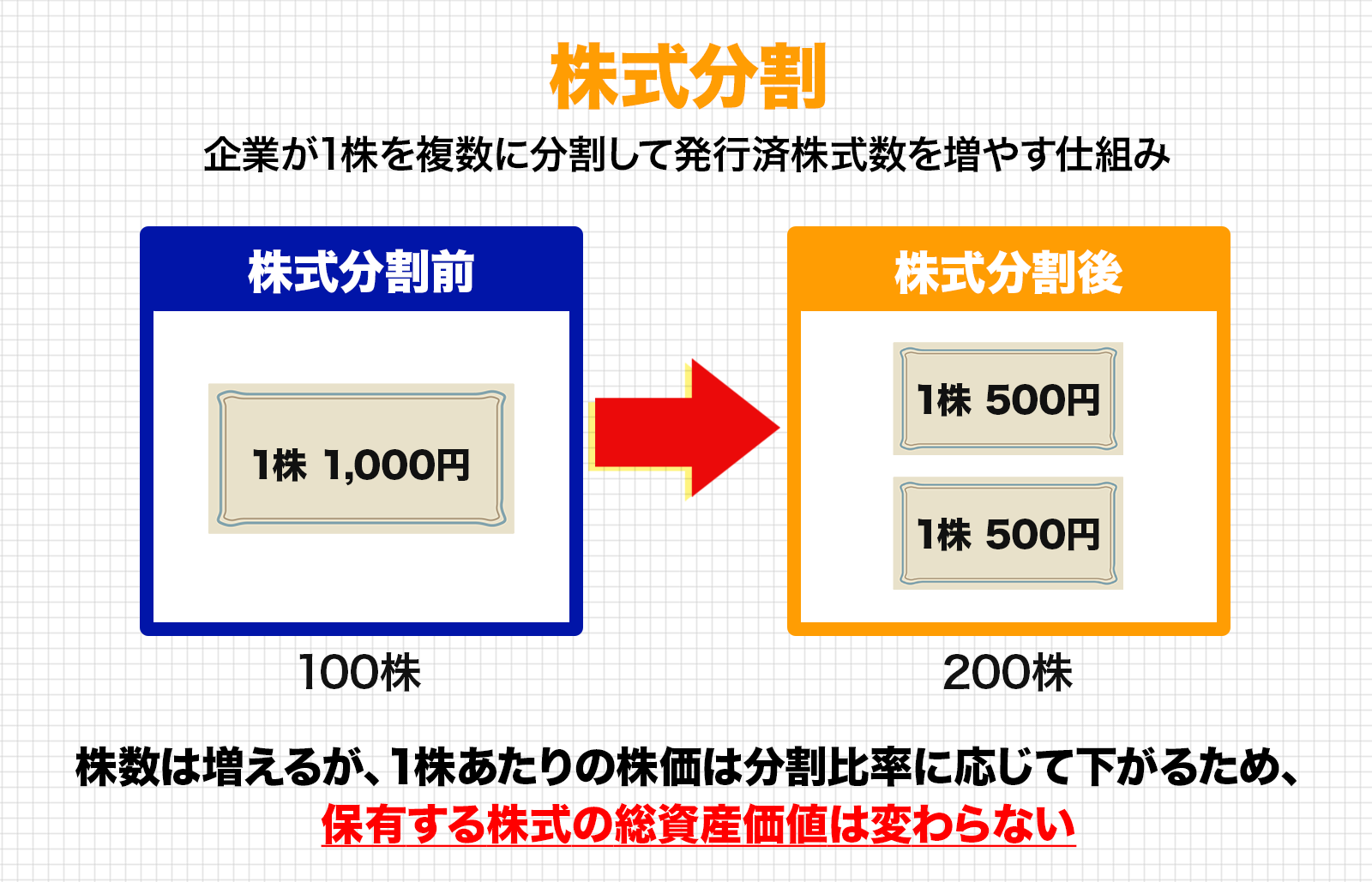

株式分割とは、企業が既存の1株を複数に分割することで、発行済株式数を増やす仕組みです。

例えば「1株を2株に分割」する場合、保有株主の株数は倍になりますが、理論上1株あたりの価値は半分になります。

つまり、保有する株式の総資産価値は変わらないというのがポイントです。

株式分割は企業の資産や利益を増やすものではなく、あくまで「取引単価を下げて投資しやすくするための調整」です。

それでも市場心理に与える影響は大きく、投資家層の拡大や株価の流動性向上など目的として実施されます。

株式分割が増加している理由

ここ数年、株式分割の発表が増えている背景には、いくつかの明確な要因があります。

まず個人投資家の増加です。NISA制度の拡充によって個人投資の裾野が広がり、1単元あたりの金額が高い銘柄では投資機会を逃すケースも出てきました。

また東京証券取引所の市場再編による流動性確保も大きな要因です。特にプライム市場上場企業は、一定の売買高を維持することが求められるため、株式分割によって取引しやすい株価帯に調整する傾向があります。

[関連]新NISAの成長投資枠は何を買う?個別株の注意点とおすすめ活用術を解説

株式分割が株価に与える影響

株式分割の発表後は、株価が短期的に上昇するケースがしばしば見られます。

その理由は、「株価が下がって買いやすくなった」「人気銘柄がさらに注目される」といった心理的要因です。

また、機関投資家(きかんとうしか)だけでなく個人投資家の買い需要が高まることで、出来高が増加し、上昇トレンドが強まることもあります。

ただ、この上昇はあくまで需給バランスによる一時的な現象であり、分割自体で企業価値が上がるわけではありません。

むしろ過熱感が出た後は「材料出尽くし」で反落するケースも多く、発表後の短期的な値動きには注意が必要です。

株式分割と株式併合の違い

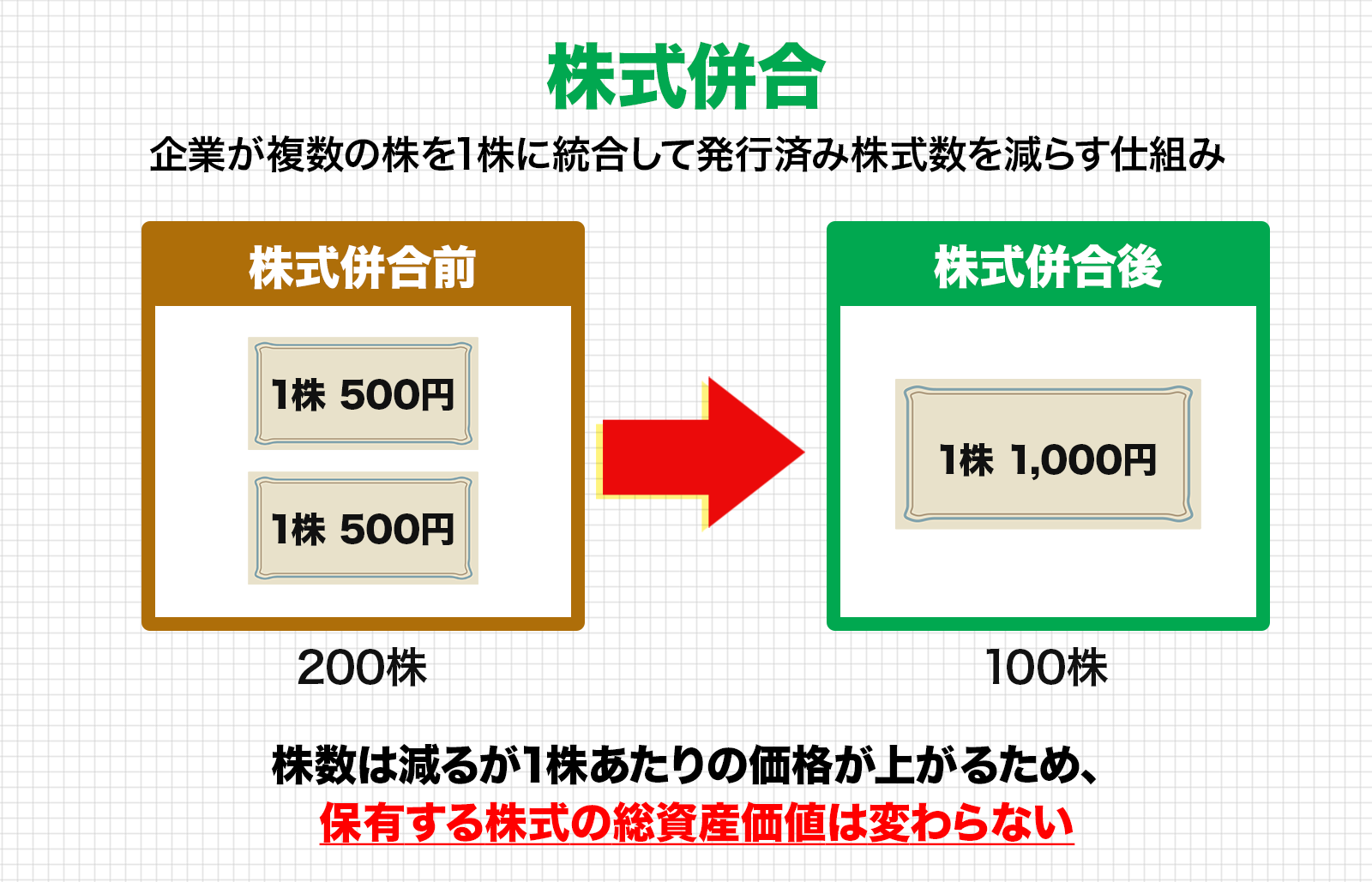

株式分割とよく対比されるのが「株式併合」です。

株式分割が「1株を複数に増やす」ものであるのに対し、株式併合は「複数の株を1株にまとめる」手法。

株数は減りますが1株あたりの価格が上がるため、保有する株式の総資産価値は変わりません。

株式併合は株価が極端に低くなった場合や、上場維持基準を満たすために行われることが多く、主に株価水準の引き上げを目的として実施されます。

企業にとっての株式分割メリット

株式分割は、企業にとって株主や投資家との関係強化につながる施策です。どのような利点があるのか、具体的に見ていきましょう。

株主数の増加

株価が下がることで、これまで高額で手が出なかった投資家層が新たに参入できます。

特に個人投資家が増えることで、株主層の多様化とブランド浸透効果が期待できます。

多くの企業が「株主をファン化」する戦略の一環として、株式分割を行っています。

株式の流動性向上

株価が高すぎると、1回の売買コストが大きくなり取引が停滞しがちです。

株式分割を行うことで日々の売買が活発化し、価格形成の透明性が高まるというメリットがあります。

流動性の高い銘柄は機関投資家からも評価されやすくなり、結果的に株価安定と企業価値の向上にもつながります。

株価の安定化

株式分割によって投資単位が下がると、より多くの投資家が参加しやすくなります。

株主が分散されることで、特定の大口投資家による売買が株価に与える影響が相対的に小さくなり、結果として価格変動が緩やかになりやすくなります。

このように株式分割は、株価の安定性を高める効果が期待できるのです。

企業イメージの向上

株式分割は企業が自社の成長や業績の好調さを市場に示す、ひとつのサインとして受け取られることがあります。

「当社の株価は順調に上昇するほど業績が堅調です」というメッセージを発信できるため、投資家に対して前向きな印象を与えやすく、結果的に企業ブランドや信頼感の向上につながります。

企業にとっての株式分割デメリット

メリットがある一方で、株式分割には注意すべき課題も存在します。企業が直面しやすい主なデメリットを確認しておきましょう。

管理・事務コストの増加

株式分割によって株主が増えると、名簿の更新やシステム対応、配当・優待の発送などの事務作業が増え、企業側のコスト負担が大きくなる場合があります。

特に株主数が急増した際には、株主総会やIR対応の準備にも手間がかかるため、分割のタイミングや運営体制を慎重に整えることが求められます。

株価の変動リスク

短期的な投機目的の資金流入により、分割直後の株価が乱高下するリスクがあります。

一時的な人気化で過熱した株価が、その後の利益確定売りで急落するケースもあるため、企業としてはタイミングを慎重に見極める必要があります。

信頼性の低下リスク

業績の裏付けがない状態で安易に株式分割を繰り返すと、投資家から「人気取り」や「株価操作目的」と見られる恐れがあります。

市場は敏感にその意図を読み取るため、戦略的な背景や説明責任を果たさない分割は逆効果になりかねません。

投資家にとっての株式分割メリット

投資家にとっても、株式分割は魅力的なチャンスを生むことがあります。どんな点で有利になるのか、具体的な効果を見ていきましょう。

少額からの投資がしやすくなる

株式分割の最大の魅力は、投資金額のハードルが下がることです。

たとえば1株1万円の銘柄が1/5に分割されれば、2,000円で投資できるようになります。

特にNISA枠を有効活用したい個人投資家にとって、非常に魅力的な環境といえます。

分散投資の機会増加

株式分割により株価が下がると、他の銘柄にも投資資金を回しやすくなります。

結果として、複数の成長企業に少しずつ投資できる環境が整い、リスク分散効果が高まるのです。

株主優待や配当権利を得やすくなる

株式分割によって保有株数が増えることで、優待や配当の対象となる「必要保有株数」の基準を満たしやすくなる場合があります。

これにより、より多くの株主が企業の優待制度や配当を受け取れる可能性が広がります。

投資家にとっての株式分割デメリット

株式分割は投資家側にもリスクや注意点があります。特にこれから投資を始める方は、分割後に起こりやすい影響を理解しておくことが大切です。

株価のボラティリティ(変動性)上昇

株式分割後は保有単位が小さくなることで短期的な取引が活発化し、株価の変動が大きくなる傾向があります。

特に、短期的な利益を狙うトレーダーや、分割による流動性の向上を期待した新規投資家の参入が重なると、急騰や急落のリスクが高まることがあります。

単元未満株(端株)の発生

保有株数によっては分割比率の関係で「端株(はかぶ)」が発生し、売買がしづらくなるケースもあります。

端株の売却には証券会社経由の手続きが必要で、手数料負担や換金までの時間ロスが生じる場合もあります。

株式分割で株価はどう変化した? | 任天堂(7974)の事例紹介

日本の代表的な企業である【7974】任天堂が株式分割を行った際、株価はどのように変化したのでしょうか。

2022年10月に株式分割を行い、1株→10株に分割すると発表されました。つまり、2年前までは現在の株価に対して10倍の価格であったということです。

2022年の最高値水準は6,708円であったため、10倍すると1株67,080円となります。

日本株は最小単元が100株であるため、最低でも6,708,000円ないと任天堂の株を購入できなかったことになります。

株式分割を行った背景には、新たな規模の小さな投資家を市場に引き込むことで、結果として株主数が増加し、企業の知名度と投資家基盤が広がる狙いがありました。

企業として株式を発行する理由は資金調達ですが、新規の投資家が増えることで、その資金を活用したさらなる成長が期待できます。

また個人投資家にとっても、通常よりも安い単価で知名度が高く安全性の高い銘柄をより多く購入できるようになります。

株式分割自体は投資家に直接的な利益をもたらすわけではありませんが、実際には株主還元の一形態として機能しています。

株式分割により株価が手ごろな水準に調整され、流動性が高まることで、企業への投資が加速します。

さらに、株式分割後も配当を維持する企業の場合、株数の増加によって受け取れる配当の総額が増えるケースもあります。

このように、企業による株式分割は株主数の増加や株主還元戦略と密接に関連しており、企業と投資家の双方にメリットがあるのです。

株式分割に関する情報の調べ方

実際に株式分割が行われたかどうかは、さまざまな情報源から確認できます。投資判断に役立つ主な調べ方を紹介します。

企業のIR情報

企業は株式分割を決定すると、適時開示情報(IRニュース)を通じて詳細を発表します。

適時開示情報(IRニュース)では、分割の目的や分割比率、基準日、効力発生日などの具体的な内容が確認でき、株主や投資家が正確に判断するための公式情報源となります。

証券会社のニュース・取引ツール

証券会社の取引アプリやサイトでは、分割予定銘柄を一覧で確認できます。

「今後分割を予定している銘柄」や「実施直後の株価の動き」を追うことができるため、短期的な値動きの参考情報として活用できます。

各種金融情報サイト

株式分割に関する情報は金融情報サイトでも確認することが可能です。

たとえば、Yahoo!ファイナンスや株探(かぶたん)では、分割予定や過去の実施銘柄の一覧、分割比率や効力発生日などの情報が掲載されています。

ただし、これらのサイトで提供される情報はすべての銘柄を網羅しているわけではありません。そのため、投資判断を行う際には、複数の情報源を照らし合わせることが重要です。

株式分割発表後の株は買うべき?投資戦略と見極め方

株式分割の発表は一見プラス材料に見えますが、内容次第で結果は異なります。投資判断のポイントを戦略的に整理してみましょう。

分割の「目的」を見極める

業績好調に伴う自然な分割なのか、それとも注目狙いのタイミングなのかを判断することが大切です。

明確な成長戦略を伴う分割は好材料ですが、業績が停滞している企業の分割は慎重に見定める必要があります。

企業の業績や成長性を深く分析する

株式分割自体は、企業の本質的な価値(事業内容や資産、負債など)を変えるものではありません。

投資を行う際は売上高や利益成長率、財務の安定性などの実績指標を重視することが重要です。

こうした数字に裏付けられた企業は、分割後も株価の上昇が持続しやすい傾向があります。

リスク管理を徹底する

株式分割の発表直後は短期的な買いが集中し、株価が急騰・急落することがあります。

こうした短期的な値動きに一喜一憂せず、冷静に状況を見極めることが重要です。

さらに、損失を最小限に抑えるための損切りラインをあらかじめ設定しておくことで、想定外の変動にも対応しやすくなります。

株式分割後の銘柄を購入する際の注意点

分割発表直後は短期的な思惑買いで株価が一時的に上昇することがありますが、数日~数週間で利益確定売りにより反落するケースもあります。

分割発表直後の期待感により株価が急騰した場合、焦って購入すると「高値掴み」のリスクが高まるため注意が必要です。

市場の反応を冷静に観察し、株価が安定した局面や自身の投資判断基準に合った水準まで調整された時点で購入することで、リスクを抑えることができます。

まとめ

株式分割は、企業が発行済み株式数を増やすことで株価を引き下げ、より多くの投資家が参加しやすい環境を作る戦略のひとつです。

株式の流動性が高まることで市場全体の活性化にもつながり、売買が活発化することで株価上昇の恩恵を受けやすくなる可能性もあります。

しかし、「株式分割=株価上昇」と捉えられやすいため、短期的にボラティリティが高まるリスクも存在します。

管理コストの増加や投資家の混乱を招くケースもあり、飛びつき買いなど無計画な投資は避けるべきです。

重要なのは短期的な株価の動きに惑わされず、分割の背景にある企業の成長戦略や業績の裏付けをしっかり確認することです。

特に、本質的に強く持続的に成長できる企業のなかには、分割をきっかけに投資家層が広がり、結果として株価が大きく伸び、テンバガー(株価10倍)を達成する銘柄も実際に存在します。

とはいえ、それはあくまで企業の成長力が前提であり、株式分割そのものがテンバガーを生むわけではありません。

投資対象を精査し、業績・財務・競争力といった中身を確認したうえで、リスクを考慮しながら慎重にエントリーすることが、長期的な利益につながります。

アナリストが選定した銘柄が知りたい!

今なら急騰期待の“有力3銘柄”を

無料で配信いたします

買いと売りのタイミングから銘柄選びまで全て弊社にお任せください。

投資に精通したアナリストの手腕を惜しげもなくお伝えします。

弊社がご提供する銘柄の良さをまずはご実感ください。

▼プロが選んだ3銘柄を無料でご提案▼

執筆者情報

日本投資機構株式会社 テクニカルアナリスト(CMTA®)

著名な元機関投資家や経験豊富なアナリスト・ファンドマネージャーより培った知識と経験を基に、数多くの市場動向の予測や個別銘柄の動向をピンポイントで分析。銘柄の推奨実績において社内の月間最高勝率記録を持つテクニカルアナリスト。

![Invest Leaders[インベストリーダーズ]](https://jioinc.jp/investleaders/wp-content/uploads/2025/07/logo_01.png)